| 【PM】博弈论视角下的多规融合总体框架构建 |

| 规划师杂志社 2016-07-14 09:25:25 |

| |

区保本底”。不能说哪一种价值取向正确或不正确,从博弈论的角度看,多规融合便是近期目标与远景目标、现实制约与理想蓝图的博弈,因此融合工作需要对近期与远期、理想与现实进行调和。

4 权域之争:

多规融合背后各级政府及不同部门间的权益博弈

现阶段规划空间冲突,是主管规划的各政府职能部门因信息不对称进行“背靠背”规划,通过各部门的理性选择,达到在有限的土地空间上的“纳什均衡”。与国外空间规划体系不同,我国的体制特征和基本国情决定了当前空间规划体系构成成分的多元化。法律、法规和政府文件明确的规划包括城乡规划、土地利用总体规划、主体功能区规划和生态功能区规划等,分别由住建部、国土部、发改委、环保部归口管理,纵向涉及行政建制上的国家、省、市(县)、乡(镇)、村等多个层级,横向几乎涉及政府的各个部门。在同样的土地空间利用上,规划的多头垂直管理,导致目前混乱的管理格局;在管理体系上,各职能部门均受上级部门的业务指导和同级政府的管理,导致各规划横向难协调、纵向难衔接,对不同内容的强调和控制,容易导致同一土地空间的利用方式的重叠和利益诉求的冲突,故各部门间、国家与地方不可避免地产生利益冲突。为有效行使有限空间的话语权,在空间上进行内容管理和边界控制成为不同规划共同关注的目标及实现各利益主体权益的有效手段。各利益主体的权力博弈促使制度与体制的创新,以寻求一种权力均衡。因此,多规融合配套的制度与体制创新,必须从权域博弈出发,进行深入改良设计,而非一厢情愿地强制性集权或放权。

由此可见,根据博弈论,多规融合应追求多元主体的利益平衡,在现有法理基础、体制框架和规划实施上进行深化改革,实现多规融合而非“多规合一”。在内容上,政府及相关职能部门应该在法律授权框架下依法行政,界定一个主体合法、层次合理和内容简要可控的融合范围,尽可能体现不同空间利益主体的诉求;在技术层面上,应该注重多规要素间的内在相互作用关系及可行的包容与妥协规则;在制度设计上,必须关注个体与局部理性,通过新的权力均衡达成整体理性。基于此,本文提出多规融合的思路、内容、技术、制度设计等以及作为空间规划融合终极状态的市域空间规划体系框架。

多规融合总体框架构建

1 总体思路:多层次、多维度博弈

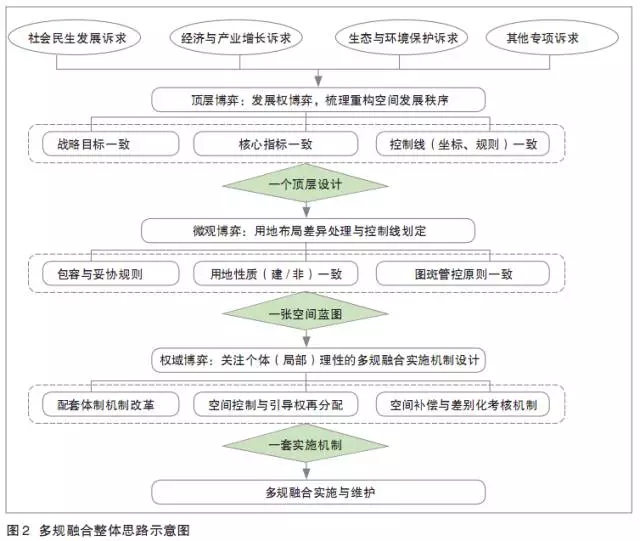

按照不同尺度、不同维度的博弈规则,坚持“宏微观上下联动、一张蓝图绘管控、一套机制保障实施”的原则,构建多规融合整体思路(图2)。首先进行顶层博弈设计,识别参与博弈的空间发展权代表主体,按照互不交叉的原则对各空间规划有效的管控内容与权限进行整合梳理或者再规划,提出市域层面的统一目标、共同纲领、刚性约束指标与空间控制线体系,确保多规在宏观战略层面具有统一标准。其次,进行微观博弈设计,在顶层设计目标的指引下,深入剖析各类规划在空间布局上的差异原因与实施诉求,制定基于要素间内在关联的空间布局冲突识别和融合处理技术,协调用地布局冲突并划定控制线,实现市域空间规划一张图。最后,进行权域博弈,根据博弈论,在关注个体理性行为规律的基础上实现集体理性,对个体或局部理性行为进行有效干预,提出空间规划体系重构及配套的空间规划和审批事权划分机制、空间发展权受损补偿与差别化考核机制,配套行政审批体系改革构想与管理办法等。

2 融合主体:“4+2”博弈局识别

博弈论指出,事情总是朝着复杂的方向发展,复杂会造成浪费,而效能则来自于单纯。因此,多规融合应该在法律授权框架下,根据核心目标,界定一个主体合法、层次合理和内容简要可控的融合范围,尽可能体现不同空间利益主体的诉求。

多规融合的宏观目标是达成生产、生活、生态空间的和谐共生与可持续发展。其参与博弈局的核心空间发展权主要包括城镇发展、项目落地、耕地保护、生态环保、产业支撑、交通基础设施支撑等话语权。据此,该融合主体可简为“4+2”的多规融合主体模式(图3),即融合国民经济和社会发展规划、城市控制性详细规划、土地利用总体规划、环境保护规划,在空间上落实产业布局规划、综合交通规划,并逐步与其他专项规划进行衔接,通过构建全市统一的控制线体系,确保各类规划在同一空间的目标、指标、坐标相一致。同时,为避免融合要素过于复杂,在梳理各规划主体的法理体系、主要规划目标和管控方向的基础上,对“4+2”各规划主体的核心融合要素做出明确界定。首先,根据法律规定及授权界定权力边界,整理权力清单,遵循“法律授权、依法行政、法无授权不可为”的原则,将法律授权编制的相关规划纳入多规体系之中;其次,将其他非法定规划纳入与其内容相近的相关法定规划当中,减少各� |

[返回] |

|

|

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号