| 【PR】社会资本视角下的乡村规划与宜居建设 |

| 规划师杂志社 2016-07-04 10:27:22 |

| |

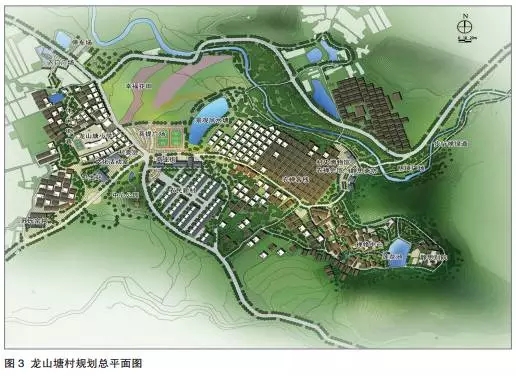

p; 围绕乡村旅游总体定位及具体的“以奖代补”实施项目,垂直网络资源积极链结相关设计机构、企业、村委会及村民,对龙山塘乡村规划进行反复磋商,以现有的山水生态资源和“藏佛坑”人文资源为基础,主要构思是将“名村”建设融入藏佛坑禅文化旅游休闲度假区中,致力于打造集特色田园风光、乡居客栈民宿与乡村旅游体验于一体的“禅宗文化村”。 在乡村规划及“以奖代补”项目的申报与实施中,通过垂直网络社会资源的引领,龙山塘村充分利用了专业设计机构、科研单位与施工企业等的专业知识及技能,并卓有成效地发动村民参与,以改善农村生活宜居环境等具体实施项目为近期行动抓手,形成了操作性较强的行动布局方案 ( 图 3)。在乡村规划的总体指导下,龙山塘村利用“以奖代补”项目,富有成效地实施了人畜分离、雨污分流等乡村基础设施工程,并积极发动村民“捐资腾地”,不仅营造了富有地域特色的乡村水利设施,且在村民腾出来的建设用地上,建设了龙山塘禅农博物馆 ( 云浮市乡村历史文化展示馆 )、文化广场等公共服务设施,为龙山塘村的乡村文化传承与乡村旅游发展提供了较好的空间支持。 龙山塘村作为第一批广东省“乡村旅游名村”建设示范点之一,得到了相关政府领导及部门的高度关注。在自上而下的垂直网络资源链结作用引领下,原本封闭的龙山塘村得以与外部网络有效链结—不仅可以充分利用省、市与县等的垂直网络资源,申请各类资金补助,还可以在省级政府领导与牵头单位的支持下,摆脱原本较为僵化的政府逐层沟通渠道的束缚,从而快速取得外部资源的投放,同时配合水平网络社会资本的积极响应,及时有效地化解了乡村规划与宜居建设中存在的实际问题与矛盾。

2.水平网络社会资本响应:乡村社会资本重塑与乡村宜居环境营造

在垂直网络社会资本的引领下,龙山塘村社会资本的重塑对于乡村规划及宜居建设起到了重要的推动作用。为充分响应省、市与县有关乡村宜居建设的相关政策精神,龙山塘村积极发动村民,在广泛征求村民意见和建议的基础上,模仿中国传统农村社会中的“乡绅制度”,发动乡村精英,自发组建了“龙山塘名村建设理事会”( 以下简称“理事会”)。理事会由理事长、副理事长及理事组成,理事长由村长兼任,理事由威望高的乡贤、族老与退休教师等担任,负责村民发动、资金筹集和项目管理实施等工作,以协助村委会开展乡村宜居公益事业建设。

理事会的组建使得注重亲缘、血缘及地缘关系的“乡绅制度”这一传统乡村社会资本重获新生。而具有民间性质的理事会,在乡村规划及乡村事务协调中具有重要的“润滑剂”作用,有助于弱化村委会在乡村建设与治理中的“官方”性质与刻板形象,有效地增强了村民之间的相互信任与团结。理事会除与县级规划、建设与旅游等部门积极沟通外,主要是多方征询村民意见,广泛动员村民参与乡村规划与宜居建设,发动村民捐资腾地、拆除危旧房屋与义务投工投劳,对于发挥村民主体能动性等方面起到了重要的推动作用。

同时,理事会在“名村”建设中对“以奖代补”的项目方案、资金管理与项目实施等也起着重要的协调与监督作用。在龙山塘村委会与理事会的相互补充和配合下,组织原先“原子化”的村民积极参与乡村规划,通过名村示范村建设与“以奖代补”项目实施,促成了原本“原子化”的村民形成富有成效的集体行动,扭转了过去由于村民外流、民心涣散等引发的水平网络链结的缺失,推动龙山塘村迅速对外部网络资源进行积极回应,并实质性地改善了乡村人居环境(图4)。

在解决“人畜混居”的环境卫生问题而实施的“人畜分离”规划建设工程中,理事会首先动员村民将禽畜“散养”转变为“集中圈养”,在村庄南部的荒地集中建设禽畜养殖屋,并配套建设沼气池,动拆除猪 ( 鸡 ) 舍数十间,腾出用地近 3 万平方米,以建设公共广场及绿化景观带。同时,还因地制宜地规划建设了生态公厕和垃圾屋,实现了垃圾的“集中收集、定时清运”,彻底改变了过去的“垃圾村”形象。

而在龙山塘村雨污分流与生活污水处理工程中,在相关环保机构的技术支持下,使来自化粪池、厨房和浴室的混合污水通过埋设的地下污水管网流入占地面积约为 300 ㎡ 的一体化污水处理设施,采用生态污水处理技术——高负荷地下渗滤污水处理技术,就地实现污水处理,日处理生活污水约 120 吨。其污水处理的经济性与低动力 ( 年运行电费仅需约 1800 元 ) 及维护简便的特性,非常契合农村地区的特点。这一生态污水处理设施的建设不仅得到了垂直网络资源中“名村”建设的资金补助,也发动了水平网络村民自主性的集资力量,并得到相关技术机构及施工企业的大力支持。

&nb� |

[返回] |

|

|

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号