| 【PR】城市医疗卫生服务设施的空间布局与功能评价 —以香港特别行政区为例 |

| 规划师杂志社 2016-06-24 10:24:04 |

| |

医疗卫生服务设施的空间评价得分。

二、评价结果

1.空间布局特征

(1) 基于城市结构的点状聚合特征

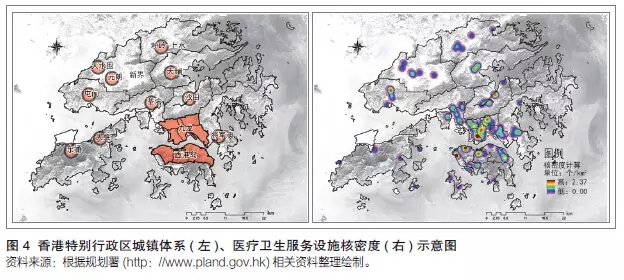

采用密度分析计算医疗卫生服务设施空间分布的核密度,搜索半径为1.2km,将计算结果同香港地区城镇体系相比较,认为医疗卫生服务设施的空间布局基本呈现基于城市结构的点状聚合特征,但多数地区尚未有面状连绵趋势:①核密度大小介于0.91 ~ 2.37 个/ 平方公里归为核心密度区,范围包括九龙半岛( 尖沙咀、旺角、深水埗、九龙湾—观塘等)、香港本岛( 上环、中环、太古等) 及沙田、大埔、屯门、元朗、将军澳、荃湾新市镇;②核密度大小介于0.26 ~ 0.91 个/ 平方公里归为次核心密度区,范围包括九龙半岛( 黄大仙、九龙塘、美孚等)、香港本岛( 铜锣湾、湾仔、北角、黄竹坑等) 及上水—粉岭、天水围、东涌、青衣、锦田新市镇 ;③核密度大小介于0~ 0.26 个/ 平方公里归为非核心密度区,范围包括待开发区域( 纳入发展计划)、法定发展禁区( 山体、林地、湿地等) 和香港边境禁区等( 图4)。

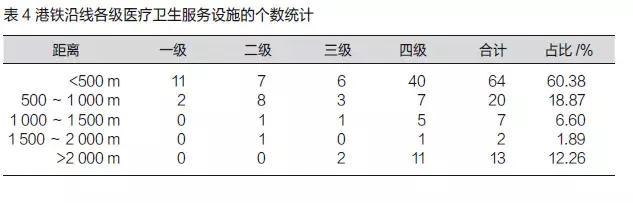

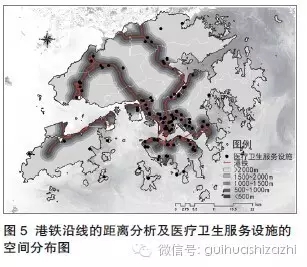

(2)基于港铁沿线的轴带集聚特征

运用距离分析方法获得港铁沿线500m、1000m、1500m、2000m 的用地范围内各级医疗卫生服务设施的空间分布情况( 图5)。经统计,500 m 范围内聚集医疗卫生服务设施64 所,占总数的60.38%;500~ 1000m 范围内聚集医疗卫生服务设施20 所,占总数的18.87 %;1000 ~ 1500m 范围内聚集医疗卫生服务设施7 所,占总数的6.60 %;1500~2000m 范围内聚集医疗卫生服务设施2 所,占总数的1.89%;2000m 范围外共有医疗卫生服务设施13 所,占总数的12.26% ( 表4)。因此,2km 内共集聚各级医疗卫生服务设施93 所,占总数的87.73%,医疗卫生服务设施的空间布局基本呈现基于港铁沿线的轴带集聚特征。在各级医疗卫生服务设施中,除四级外,其余一至三级医疗卫生服务设施均展现递减态势,而四级医疗卫生服务设施在2 km外仍有部分设点,说明政府考虑新市镇建设及偏远地区人群的需求,将四级医疗卫生服务设施作为社区级的医疗机构,以发挥其对整体医疗卫生服务体系的有效支撑作用。

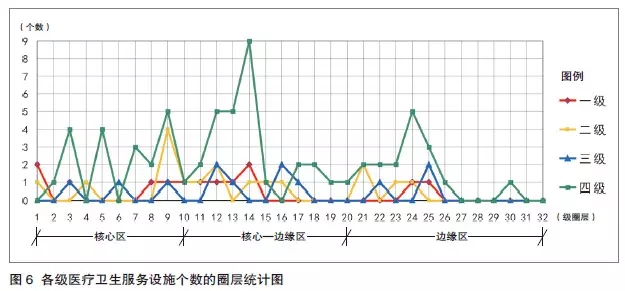

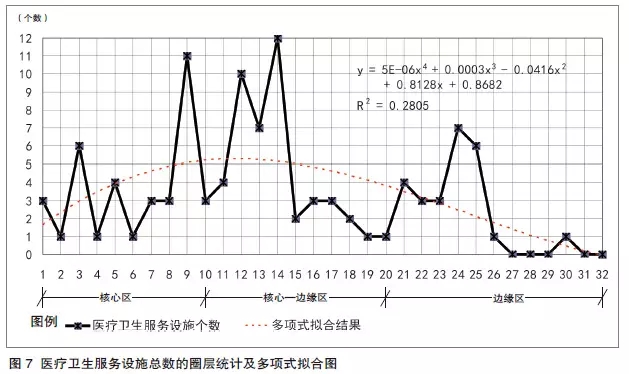

(3) 基于中心扩散的圈层衰变特征

采用圈层分析法,进一步验证医疗卫生服务设施的空间分布同城市中心之间的相关关系。在综合考虑人流强度、建筑密度与公共景观的基础上,选取九龙半岛尖沙咀地铁站区域作为城市中心,按核心区0.5km(1 ~ 10 圈层)、核心—边缘区1km(11 ~ 20 圈层)、边缘区2km(21 ~ 32 圈层) 为半径依次划分32 个圈层,统计各圈层内各级医疗卫生服务设施的个数( 图6),并作拟合以表征空间趋势( 图7),认为医疗卫生服务设施的空间分布表现为基于中心扩散的圈层衰变特征:①医疗卫生服务设施的空间布局以成熟的城市空间为基础,体现在核心区、核心—边缘区内占据绝大多数。核心区内共有医疗卫生服务设施36 所,占33.96%,其中,一级6 所、二级7 所、三级3 所、四级20 所;核心—边缘区内共有医疗卫生服务设施45 所,占42.45%,其中,一级5 所、二级6 所、三级6 所、四级28 所;边缘区内共有医疗卫生服务设施25 所,占23.58%,其中,一级2 所、二级4 所、三级3 所、四级16 所。②医疗卫生服务设施呈现由中心向外围快速递增并逐渐递减的空间趋势。医疗卫生服务设施的空间分布寻求成熟的城市基础作为条件,但其空间趋势并未出现显著递减态势而是先增后减,峰值位于核心区与核心—边缘区的交界处,进一步证明医疗卫生服务设施的空间布局受高价地租影响而呈现非中心性特征。③各级医疗卫生服务设施的主要分布区域存在差异。其中,核心区内出现一级、二级分布峰值,表明一级、二级的空间分布以核心区为主;核心—边缘区内出现三级、四级分布峰值,表明三级、四级的服务范围以核心—边缘区为主;边缘区内未出现各级峰值。

2.空间差异评价

(1)总体空间差异评价结果

采用分位数重分类方法将医疗卫生服务功能的空间综合评价结果分类为10 级,并按1 ~ 10 依次赋分。>� |

[返回] |

|

|

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号