2),当旧厂补偿容积率的范围缩小时,政府的收益增加。这一改造方式通过强化政府收储、降低补偿标准两个举措,强化了对市场的约束,重新划分了政府与市场之间的收益分配。

(4) 政府高负债情况下“主导”土地使用,风险高,市场的能动性受限

强政府主导、干预市场的政策和思路,在一定程度上降低了市场推进更新的动力,城市环境提升的进程也比较缓慢。56号文件对市场的约束力较小,政府的补偿较为充足,土地融资的方式自由,市场的积极性被充分的调动起来。20号文件更加倾向于政府对于片区的管控和主导作用,业权人和市场对改造的积极性在一定程度上受到了影响。

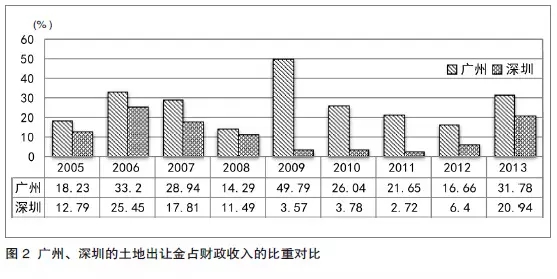

自2008年以来,广州市政府的公共财政支出逐年出现赤字 (表3),到2013年已经累计千亿级。根据广州与深圳的土地出让金占财政收入的比重(图2)可以看出,广州政府的财政收入来源对土地出让金的依赖性很大,在高负债的情况下,广州希望加强对土地使用的主导权,缓解压力和风险。但是,在政府的总负债能力不足以全部支付补偿款的情况下,政府只能采取首期支付部分补偿款 ( 一般是 20%),或者待土地出让后按比例付款的方式。这种情况下,市场在“三旧”改造中可以发挥的作用受到限制,积极性下降,对征地补偿标准存在抵触情绪,改造的进度减缓。

3 “政府主导”干预模式的原因分析

广州是广东省的省会城市,城市稳定、城市空间发展的布局和质量受到多方的关注,政府的治理具有广泛的影响。近期大型的赛事活动和城市开发在一定程度上增加了政府的财政负担,在“严控新增债务,化解存量债务”的要求下,政府选择了“应储尽储”的方式来推进“三旧”改造,希望通过土地收溢价减缓债务压力,并希望强化对土地使用的主导权,以便更好地控制城市空间发展的方向,约束开发主体的行为,调整政策干预更新过程的利益分配。

然而,在利益关系复杂的城市更新过程中,政府的政策收紧在一定程度上影响了市场的积极性,减缓了盘活低效用地的进程,改造的收益随着时间的延长有所折减。虽然政府仍然给自行改造一定的空间,但仍难起到调动市场积极性的作用。因此,广州的“三旧”改造政策仍然需要寻找更优的效益平衡点,以期调动市场的积极性,更好地优化城市的格局,实现政府治理的目标。

二、“守夜人”模式下的深圳城市更新

1.深圳城市更新的实施情况

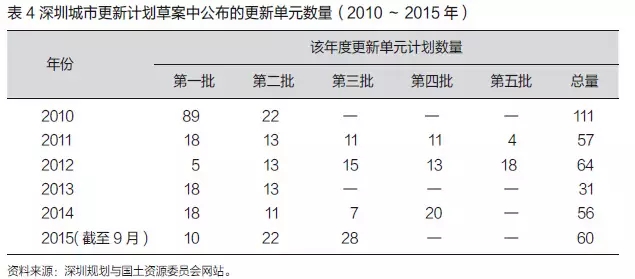

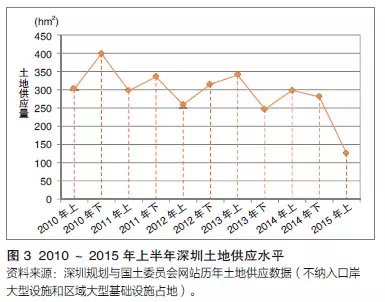

自2009年以来,深圳综合整治了330多个城中村,到2015年9月,城市更新计划草案中公布的更新单元数量达到379个(表4)。2014年, 深圳审批通过的城市更新单元规划有36项( 拆除重建类33项、综合整治类3项),规划总开发建设用地面积约为175hm²,通过城市更新供应用地210.59hm²,占该年度土地供应的36%,完成投资400.5 亿元。城市更新配建保障房效果明显,2011 ~ 2014 年,保障房供给每年超额完成,四年的建成量达到12.93万套( 表5)。根据城市更新计划草案公布的单元数量和深圳土地供应量( 图3)可以判断,深圳的城市更新保持稳中有降的态势。市场一直保持比较积极的态度,政府在更新的进程中,调整管控的力度和内容。

2.深圳城市更新政策的利弊

深圳的城市更新政策体现了较强的法制性和市场性。在实施过程中,强调政府与市场之间的“协商机制”,根据地方情况,创新制度设计,量化重要的控制指标,如密度分区、保障房配建比重与创新产业用房比重等;依靠社会资本处理历史用地问题,政府尽可能多地放权,交给开发商自行处理。

深圳是全国的经济特区,享有自主立法和治理的权限较大。改革开放以来,在城市发展的各个领域,深圳积极向香港学习,重视市场化运行的效率,形成了政府相对“弱势”、市场相对“强势”的城市治理文化。相比于广州,深圳的更新制度能更充分地发挥市场的能动性,鼓励市场主体>�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号