一般,对降雨并没有相当显著的反应;不敏感区的地势相对较高,或是调蓄量相当大,对降雨反应不敏感 ( 图 4)。

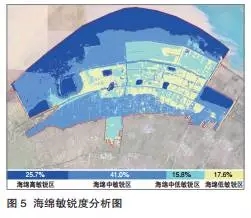

③海绵敏锐度分析。规划基于生态敏感性综合分析及水敏感性分析,通过对敏锐度的识别和叠加,将规划区域分为四个敏锐度的海绵分区。海绵高敏锐区主要为新区内的滩涂、水库、湖泊和湿地等区域,本身是自然海绵体,因此对雨水的自然管控能力最强,敏锐度最高;海绵中敏锐区主要指农林用地区域,大部分具有生态缓冲功能,对雨水的控制程度主要表现在自消纳和轻度的额外调控层面;海绵中低敏锐区是建成区与多种非建设用地的混合区域,可以满足自身的调蓄要求;海绵低敏锐区主要集中在建成区,以管网调蓄功能为主,自然调蓄能力较弱 ( 图 5)。

④ 构建海绵格局。规划根据现状生态安全格局、海绵敏锐度分析,结合远期用地空间布局,以“生态优先”为理念,协调不同敏锐度的海绵分区,并基于不同区域海绵体的主体功能划分五大海绵体,形成稳定、安全的海绵格局。规划以海绵体内主要的生态系统为区分依据,结合其相应的海绵特性,将五大海绵体分别定位为湿地缓冲体、公园净调体、江浦渗运体、农业蓄滞体和田园湖库调蓄体 ( 图 6)。

(2) 充实海绵本体,衔接灰色基础设施

规划基于海绵格局,对各海绵体进行海绵容量评估。对于海绵容量不足的海绵体,需要增设海绵设施,充实海绵本体,并与灰色基础设施衔接,从而达到海绵城市建设各项指标要求。

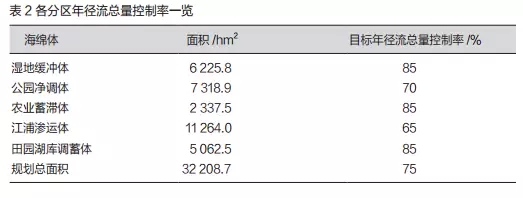

①年径流总量目标分解。根据《指南》,杭州湾新区属于 III 区,年径流总量控制范围为 75% ~85%。规划基于海绵格局和用地空间布局,根据各海绵体的主要功能和特征,将杭州湾新区的年径流总量控制目标分解到五大海绵体中,经加权平均计算,可得出新区年径流总量控制率为 75%,满足《指南》的要求 ( 表 2)。

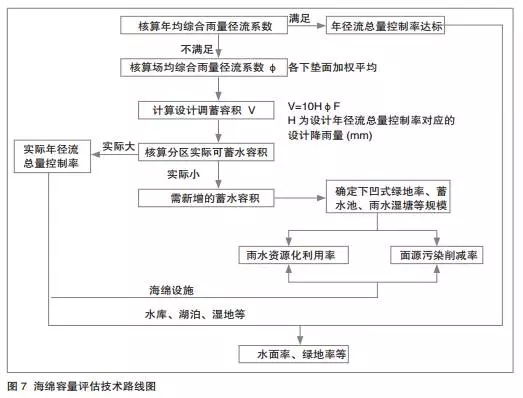

② 海绵容量评估。规划根据杭州湾新区远期用地空间布局,参考《宁波市城乡规划管理技术规定 (2014 年 )》和相关规划,以较优比例选取各类用地的建筑密度和绿地率,计算各用地类型的年均雨量径流系数,最后经加权平均计算,得到各海绵体的年均综合雨量径流系数。随后,将各海绵体的年均综合雨量径流系数转换为年径流总量控制率,与年径流总量控制目标相比较,评价各海绵体的海绵容量是否达标。规划综合考虑生态本底条件、海绵敏锐度及土地利用规划等因素,对未达标的海绵体增设海绵设施,最终达到海绵城市建设的目标和指标要求 ( 图 7)。

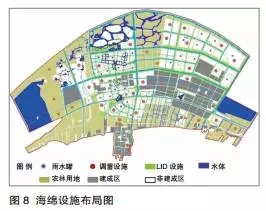

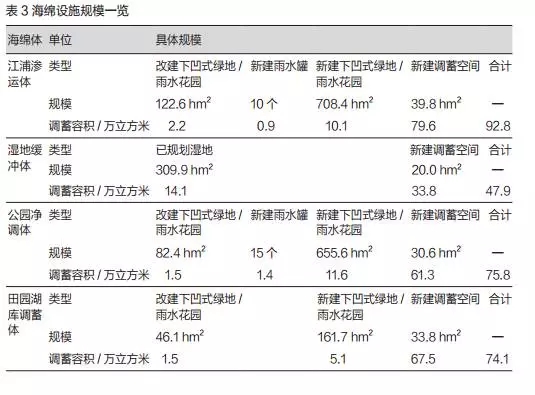

③ 海绵设施布局规划。根据海绵容量评估可知,五大海绵体中远期仅农业蓄滞体的开发程度较低,可满足年径流总量控制目标,以生态保护和修复为主;其他四个海绵体需要增设海绵设施,方可达到水量和水质控制目标。规划重点区分新建区域和已建成区:新建区域按照规划比例进行海绵设施布局;已建成区需综合考虑改造难易程度、成本投入等相关因素,采用局部改造措施,如将部分平屋面改造成绿色屋顶,将现状 40%的绿地改造成下凹式绿地,将人行道、小区道路及广场等硬质化地面改造成透水铺装地面等。规划结合杭州湾新区水系布局及管网规划,最终形成以湿地、湖泊和水库等为基础的大海绵布局,以及以雨水罐、蓄水池和雨水湿塘等为基础的小海绵布局。规划参考《指南》和海绵城市相关资料进行目标可达性分析。计算结果证明,在基本不改变用地空间布局的前提下,通过大、小海绵布局,以及与灰色基础设施的衔接,杭州湾新区整体可达到海绵城市建设的各项控制指标要求( 图 8,表 3)。

(3) 发挥海绵效益,改善城市气候

海绵城市不仅能综合解决城市水问题,还能对城市微气候有所改善。为实现海绵效益的最大化,规划根据海绵设施布局,采取以下三大设计策略。

①城市物理环境塑造。根据当地气候数据,规划建构对应夏季主导风向的大型通风廊道,并利用大海绵布局的河道,布置东西向的小型通风廊道,促进城市内部空气流通。通风廊道将周边生态湿地、现代农业、湖泊水库等海绵体与城市�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号