随着城镇化进程的不断加快,道路交通噪声污染问题日益严重,利用规划方法控制噪声污染成为重要途径。为实现对住区详细规划设计中声环境要素的精准调控,选取不同布局形式的临街住区进行现场调研,分析道路交通噪声特性,以及住区布局与噪声在其内部的分布规律。研究表明,临街住区道路交通噪声以中、低频为主;住区内道路交通噪声的水平衰减速度和衰减幅度均与住区布局形式密切相关;随着楼层的增高,声压级先增大再减小,且随着建筑与道路距离的增加,噪声峰值出现在更低的楼层。根据研究结果,从管理条例、规划设计理念和规划设计方法3个方面提出基于道路交通噪声特性的临街住区规划建议。研究结果可为住区详细规划提供基础研究数据,有助于实现住区设计的精准化及噪声管控的精细化,从而助力高质量城市建设。

[关键词] 临街住区;道路交通噪声;详细规划;住区布局;衰减规律;规划建议

[文章编号] 1006-0022(2025)04-0100-07

[中图分类号] TU984.1、X827、TU112.4

[文献标志码] B

[引文格式] 盖磊,李铭雨,卢守舟,等.基于道路交通噪声特性的临街住区规划建议[J].规划师,2025(4):100-106.

在我国“五级三类”的国土空间规划体系框架下,规划的传导衔接与落地实施显得尤为重要。详细规划向上需传导落实国土空间总体规划的要求,向下需指导具体的开发建设活动,横向则需衔接专项规划,在规划体系中发挥着“承上启下、横向衔接”的重要作用。

随着城镇化进程的加速,我国越来越多的住区临街而建,临街住区的噪声污染问题日益严重,对人体健康造成了严重危害。噪声污染已成为我国生态环境污染投诉的第一要素。2022年施行的《中华人民共和国噪声污染防治法》明确提出,要通过相关规划控制噪声对周围环境的影响。因此,从规划层面开展噪声防控工作,是控制道路交通噪声的根本途径之一。详细规划作为建设项目功能落地的关键法定管理依据,被称为保障空间功能管控要求有序落实的“最后一公里”。如若能在详细规划阶段就充分考虑道路交通噪声对住区的影响,将大大改善住区的声环境,提升居民的居住体验。目前,规划主管部门在进行详细规划审查时,大多仅依据城市的城乡规划管理条例。然而,条例中常规的建筑退道路红线距离、建筑功能和容积率等要求,主要侧重于安全、消防、景观等方面的考量,对声环境控制方面的涉及较少,导致在实际工作中,自然资源规划部门和生态环境部门之间存在较大的意见分歧,且难以提出合理、具体的解决方案。

现阶段,学术界对于规划在改善临街住区声环境方面所起的作用已形成普遍共识,但针对防噪声污染技术的衔接与工作协调方面存在不足,且现有研究多集中在道路交通噪声的影响因素及其对临街第一排建筑的影响方面。因此,本研究以道路交通噪声为切入点,对不同布局形式临街住区内部的道路交通噪声进行研究,讨论声音在不同住区内的衰减特性,进而提出住区声环境优化建议,以期能为临街住区的规划设计提供有益参考。

1 传统声环境管控的困境

1.1 与声环境相关的城乡规划管理条例

近年来,在临街住区声环境方面,我国出台了一系列与规划相关的管理条例。《中华人民共和国城乡规划法》明确要求,城乡规划应遵循“先规划后建设”的原则,并积极防止污染及其他公害的产生。《中华人民共和国噪声污染防治法》详细规定,各级人民政府在制定、修改国土规划和相关规划时,应充分考虑城乡区域开发、改造和建设项目可能产生的噪声污染;在确定建设布局时,应合理划定建筑物与交通干线等的防噪声距离,并提出相应的规划设计要求。《城市居住区规划设计标准》(GB 50180—2018)中的强制性条文规定,居住区所选地段若存在噪声污染,应采取相应的降噪措施。同时,该标准还指出,在规划设计阶段,应充分利用建筑布局与交通组织等方法,降低周边环境噪声对居民的影响。《建筑环境通用规范》(GB 55016—2021)也要求,民用建筑应通过各种技术措施,确保建筑声环境能够满足使用功能要求。

虽然我国现有的规划管理条例在环境、交通和建筑等方面都对临街住区的声环境进行了相应规定,但是在具体的规划设计过程中,这些规定的可操作性较弱。具体而言,条例并未从规划角度对道路退距、住区布局类型等细节提出具体的建议与规定,导致相关内容在规划设计与实施阶段难以有效落地。究其原因,主要是研究基础数据的缺乏,使得详细规划在整合、落实声环境要素时存在一定技术难度。

我国各地市根据国家现有的规划管理条例,制定了与声环境相关的规划内容。这些规划均对声环境予以关注,并提出了相关要求,对于提高居住区声环境质量具有一定的积极意义。然而,根据近5年《中国噪声污染防治报告》数据,我国道路交通噪声投诉数量已从2019年的0.8万件上升至2023年的24.5万件。随着我国城镇化进程的持续推进,居住区和道路建设迅猛发展,当前急需制定一套明确的规划指导准则,以保证良好的声环境质量。

当声音经过建筑群时,由于房屋具有一定的屏蔽作用和反射作用,原有声场会发生改变,从而出现声衰减现象(图1)。建筑群中的声衰减用Ahous表示,计算公式如下:

在实践中,由于Ahous的数值依赖于现场具体情况,特别是在建筑群中存在多重声反射的情况下,计算结果的准确度将受到极大影响,通过现场或模型测量得到的衰减数据将更有效,因此本研究将通过现场测量获得声音数据,作为下一步分析的基础。

为使研究简化,临街住区按其与道路的相对位置关系分为平行式、垂直式和斜列式3种形式。针对不同形式,分别选取两个具有代表性的住区进行田野测量。本研究选择的住区样本位于山东省济南市,共6个住区,分别为P1、P2、C1、C2、X1、X2住区,总用地面积在40000~127000m2。其中:P1、P2住区为平行式住区;C1、C2住区为垂直式住区;X1、X2住区为斜列式住区。调研住区基本信息如表1所示。

测量中所使用的设备为BSWA308声级计,采用等效连续A声级作为评价量。6个住区共设置422个测点,其中地面水平测点45个,垂直测点377个。在测量时,水平测点在距地面1.2m高处,垂直测点在所在楼层窗外,距窗户外1m处;每个测点测量时间为20min。与6个住区相邻的6条道路均为沥青混凝土路面,限速80km/h。

4 不同类型临街住区道路交通噪声分布特点

4.1 噪声声学特性分析

为更好地研究临街住区道路交通噪声的特性,提出针对性的降噪措施,对6个住区的临街建筑进行了噪声频谱和等效连续A声级的测量(图2)。

由测量结果可知,在不同楼层高度上,临街住区沿街一侧的道路交通噪声最大峰值出现在63Hz,次峰值出现在1000Hz,道路交通噪声呈明显的中低频特性。随着楼层升高,各倍频程频率的声压级相应增大,且低楼层的噪声变化值大于高楼层的噪声变化值。其中,在63Hz,3~6层噪声的变化值为1.7dB,7~9层噪声的变化值为2.3dB,10~12层噪声的变化值为0.7dB。

4.2 噪声水平分布规律

4.2.1 噪声水平衰减速度

临街住区的第一排建筑易受到道路交通噪声的严重影响,而不同住区布局方式会对第二排、第三排建筑产生不同的影响。为此,对6个住区内部的所有测点结果进行噪声水平衰减分析(图3)。

在平行式住区中,道路交通噪声在第一排建筑与第二排建筑之间出现急剧衰减,衰减最大值可达17.4 dB(A),而后续衰减幅度放缓。以P1住区为例,不同楼层在距离路边16~40m处出现急剧衰减,衰减值范围为13.6~17.4dB(A);40~68m处衰减幅度变小,衰减值范围为1.9~7.0dB(A),68~101m处衰减幅度更小,衰减值范围为0.2~0.5dB(A)。垂直式住区道路交通噪声在各排建筑之间的衰减幅度变化相对平缓。以C2住区为例,不同楼层在距离路边58~105m处的噪声衰减值范围为0.1~3.1dB(A),105~150m处的衰减值范围为1.3~3.2dB(A),两段区间的衰减幅度变化不大。斜列式住区内部道路交通噪声在第一排至第二排、第二排至第三排、第三排至第四排建筑之间的变化幅度均较接近,衰减最大值不超过6.6dB(A)。以X1住区为例,该社区距离路边12~24m处出现小幅衰减,衰减值范围为3.5~6.6dB(A);24~39m处和39~51m处衰减幅度变化更为平缓,衰减值范围为2.2~3.5dB(A)和3.3~3.6dB(A)。

通过对上述3种不同布局形式住区内的道路交通噪声水平衰减数值进行分析可知,不同布局形式的住区有着各自的道路交通噪声水平衰减特点,总衰减值与衰减速度存在明显差异。为进一步探究住区布局形式对道路交通噪声水平衰减值和衰减速度的影响,分析6个住区噪声声压级与道路距离的关系,并进行拟合分析(图4)。由拟合方程可知,在距离道路0~200m范围内,P1、P2、C1、C2、X1、X2住区的总衰减值分别约为43.3dB(A)、27.6dB(A)、19.1dB(A)、17.3dB(A)、18.6dB(A)、20.8dB(A)。

为研究不同布局住区道路交通噪声的水平衰减速度,对6个拟合方程分别进行一次导数计算。在距离道路200m范围内,6条一次导数曲线分别在16m、40m和81m有交点,不同布局形式住区道路交通噪声的水平衰减速度由快至慢的排列顺序如表2所示。具体来看,在距离道路0~40m范围内,平行式住区道路交通噪声的水平衰减速度最快,而斜列式住区和垂直式住区道路交通噪声的水平衰减速度关系较模糊。随着与道路距离的增大,在距离道路40~200m范围内,平行式住区道路交通噪声的水平衰减速度依然保持最快,斜列式住区次之,垂直式住区道路交通噪声的水平衰减速度最慢。

由于6个住区紧邻不同的道路,道路交通噪声值各不相同。为减少不同道路交通噪声值对衰减分析的影响,将6个住区道路交通噪声的水平衰减拟合图像进行归一化处理。根据归一化处理后的图像,计算出6个住区在距离道路0~200m范围内,不同距离点上道路交通噪声衰减幅度占总衰减幅度的比例(图5)。

6个住区道路交通噪声的水平衰减幅度分为明显的两部分。P1、P2住区在距离道路40m处,其道路交通噪声衰减幅度已超过总衰减幅度的50%;C1、C2、X1、X2住区的道路交通噪声水平衰减幅度稍小,在距离道路60m处时,衰减幅度达到50%。在距离道路100m处,所有住区的道路交通噪声水平衰减幅度均已超过总衰减幅度的70%,其中P1住区更是高达80%。这表明所有住区在距离道路较近的前半段路程中,噪声已经有了较大幅度的衰减,在后半段路程中,衰减幅度将大幅变大。

将距离道路边0~200m范围平均分为5段,分别计算6个住区在各分段的道路交通噪声水平衰减幅度(表3)。随着与道路距离的增加,6个住区在各分段的道路交通噪声水平衰减幅度逐渐减小,但不同类型住区减小的速度不同。在距离道路0~40m范围内,平行式住区道路交通噪声的平均水平衰减幅度为52.7%,大于斜列式住区和垂直式住区;在40~80 m范围内,斜列式住区和垂直式住区道路交通噪声的平均水平衰减幅度基本相同,约为21.8%,大于平行式住区的19.6%;在80~200m范围内,斜列式、垂直式、平行式住区道路交通噪声的平均水平衰减幅度分别为35.0%、33.8%、27.8%。

为研究6个临街住区的建筑垂直面噪声分布情况,分析不同布局形式的住区在不同高度上的噪声数据(图6)。在相同垂直高度上,住区内建筑随着与道路距离的逐渐增大,噪声声压级显著下降。随着楼层的增高,噪声声压级先增大后减小,但噪声峰值会出现在更低的楼层;建筑与道路距离越远,峰值所在的楼层高度就越低。以P2住区为例,在其垂直面上共设置了87个测点,其中:距离道路25m处的第一排建筑峰值出现在5层;距离道路80m处的第二排建筑峰值出现在4层;距离道路130m处的第三排建筑则从3层开始就出现下降趋势。

5 削减道路交通噪声视角下的临街住区规划建议

5.1 管理条例

为使临街住区内居民有一个良好的声环境,各级政府在制定规划管理条例时,应高度重视并重新审视声环境的重要地位。规划主管部门应起到牵头作用,多部门协同,共同参与,为营造良好的声环境保驾护航。在规划阶段,必须对项目用地内的声环境现状和未来可能产生的噪声污染进行统筹考虑,提出明确的建议与要求,尤其是规划新建道路和新建住区时,项目建设单位必须对规划用地范围进行声环境现状调研与监测,并进行声环境影响评价。若地块的声环境不能达到《声环境质量标准》(GB 3096—2008)的要求,应提出切实可行的噪声控制方案;规划主管部门对上述材料进行详细研判,并给出指导意见,从而保证新建临街住区的声环境质量。在建设阶段,规划主管部门则应会同相关部门严抓规划方案中噪声防控要求的落实情况,并建立“规划—设计—施工—验收”全流程噪声控制机制。

规划师在进行规划设计时,应将声环境要素纳入重要考虑范畴。在规划设计理念上,需秉持更为宏观的视角,将周边道路与住区视作一个整体进行统筹考虑。在规划过程中,应先开展声环境调研,并利用计算机声学软件进行地块的声学模拟计算。对于新建道路,应根据运行近期、中期和远期3个阶段的车流量与车速进行声模拟预测,得出符合国家标准的噪声防护距离。对于新建住区,则应在规划阶段对住区未来的声环境状况进行模拟,判断是否达标,如不达标,应提出改进的设计方法。

规划设计方法对于提升临街住区的声环境质量具有举足轻重的作用。根据研究成果,可从住区内外两个方面开展规划设计。

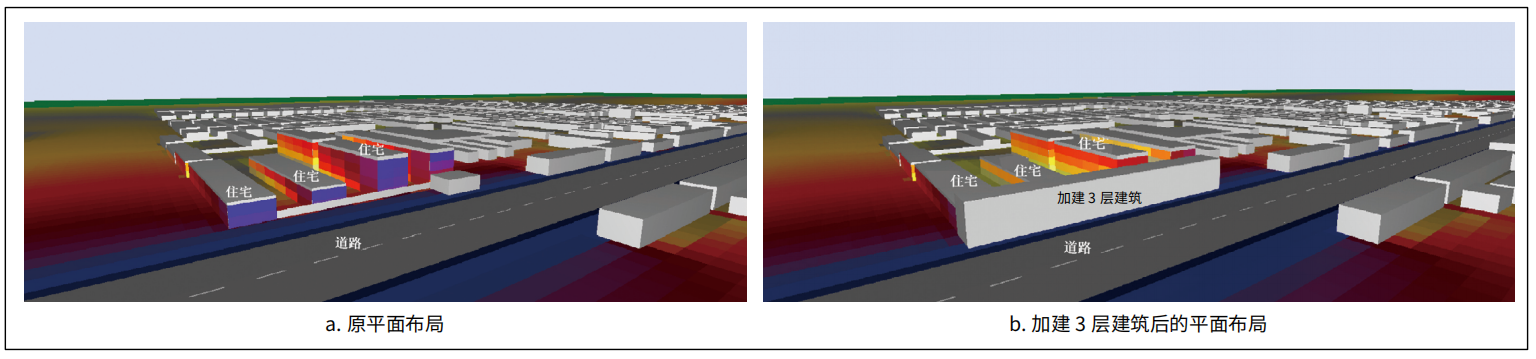

在距离道路40m以内,所有布局形式的住区道路交通噪声水平衰减幅度均高于40%。因此,邻近道路的前排建筑物布局对噪声衰减起决定性作用,是住区规划设计的重点。在距离道路0~40m范围内,无论是衰减速度还是衰减幅度,平行式住区的道路交通噪声衰减均较快,这是由于平行式首排建筑具有遮挡作用。在规划设计时,建议沿道路方向布置平行式非住宅建筑,在减少受交通噪声污染人口数量的同时,使道路交通噪声快速衰减下来。例如,城市道路边有一住宅小区,该小区与道路呈垂直式布局,首排建筑面向道路的长度约为120m,与道路红线的距离仅8m,导致该小区的道路交通噪声超标严重且影响范围大。若在道路与住区间沿路方向建3层高的商业建筑,经声学软件Cadna/A模拟(图7),改变建筑布局后,该住区第1层的卧室外噪声由69.5dB(A)降至49.2dB(A),可见3层高的建筑物能使住区内的道路交通噪声快速降低。

依据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》(HJ 1358—2024)的要求,声环境评价范围一般为道路中心线两侧各200m的区域。根据相关测量数据,此范围外的噪声基本能满足我国《声环境质量标准》(GB 3096—2008)的相关要求。因此,距离道路中心线200m范围内的住区是研究的重点区域。

在本研究中,C1、C2、X1、X2、P1、P2住区沿道路200m范围内的容积率分别为1.5、3.5、2.4、2.1、1.5、2.6。可以清晰地看出,C1、P1住区的道路交通噪声水平衰减幅度明显大于其他4个住区,即多层住宅的道路交通噪声衰减速度明显高于高层住宅,这是由于道路交通噪声会在高层建筑间来回反射,造成一定的混响声场,导致声音衰减缓慢。因此,在临近交通干路200m范围内进行地块规划设计时,应控制地块容积率。容积率越低,住区道路交通噪声衰减越快,这样既可降低地块的整个噪声污染程度,也可大大减少受噪声干扰的人口数量。

同时,住区布局设计手法应与噪声衰减规律紧密结合。当车流量较大、道路交通噪声水平较高时,建议优先选用平行式住区,其次是斜列式住区,最后是垂直式住区;当车流量较小、总体噪声水平较低时,建议住区外围沿道路方向布置平行式非住宅建筑,内部3种住区布局形式均可灵活使用。

此外,住区内的道路交通噪声以低、中频为主,且随着建筑与道路距离的增加,噪声峰值出现在更低的楼层,这就为绿化降噪提供了条件。建议住区规划时,从第二排建筑开始,优先选择种植树皮、枝干粗糙度较高的树木来降低中频噪声;在各排建筑间设置灌木和草坪,以降低低频噪声,增加地面声吸收效应。

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务,推动高质量发展必然要求建设高质量城市。2024年住房和城乡建设部提出系统开展好房子、好小区、好社区、好城区的“四好”建设,打造宜居、韧性、智慧城市。良好的声环境对于提升城市建设品质、改善居民生活环境具有重要意义。如若从详细规划设计阶段就能落实声环境要素的相关要求,将有效降低道路交通噪声对临街住区的干扰,避免先污染后治理的窘状,为居民创造更为舒适健康的环境。

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号