在梳理回顾功能混合型社区相关理论及其功能相互作用关系的基础上,提出功能混合型社区户外公共空间设计的原则和策略,并以上海杨浦区大学路创智SOHO为研究对象,从水平、垂直、共享、时间4个维度分析其功能混合特征,揭示各混合功能的相互作用关系,从户外公共空间的公平与效率原则以及选址、定位与布局方面总结功能混合型社区的设计原则和策略,旨在从公共空间设计营造层面揭示功能混合型社区项目成功的必要条件,以期为我国住区规划设计和开发建设提供参考。

[关键词] 功能混合型社区;户外公共空间;混合特征;公平与效率;创智SOHO

[文章编号] 1006-0022(2023)10-0105-08

[中图分类号] TU984.12

[文献标识码] B

[引文格式] 汪留成,汪珊珊,黄淑娟.功能混合型社区户外公共空间的设计策略:以上海杨浦区大学路创智SOHO为例[J].规划师,2023(10):105-112.

20世纪末,随着科技化、信息化的发展以及城市产业结构的调整,传统的现代主义规划理论—功能分区理论的不足日益凸显,而当下广泛推广的功能混合理论却能给城市带来活力。功能混合的优势显而易见,不同功能在满足城市各种需求的同时相互补充,为城市居民的生活提供多样性空间。相关研究显示,街区、地块或建筑的功能混合布局对营造适宜步行的空间、降低交通成本、增加就业、促进社区交流等都产生了积极效应。近年来,上海的功能混合型社区受到了许多关注,新的功能混合型社区不断涌现,并得到了广泛认可。2005年上海市政府颁布的《上海加速发展现代服务业实施纲要》提出,要加强上海城市综合服务的功能。在政策的指引及市场需求的影响下,上海建设了一批以知识创新为主体的功能混合型社区,这些社区项目在单一地块中综合开发了商业、办公和住宅功能,如创智天地、海上海、复城国际等项目。那么,功能混合设计是不是简单地将各种功能随便混合在一个片区中?开发者、设计师是如何利用户外公共空间设计策略把多种功能成功整合到一起并激发街区活力的?这些都是本文试图解答的问题。

经过实地调查,本文选取空间特征突出且极具代表性的功能混合型社区——上海杨浦区大学路创智SOHO为案例,分析其功能混合特征,探讨其户外公共空间的设计策略,以期指导未来功能混合型社区户外公共空间的设计与营造,为其他城市的功能混合型社区建设提供案例借鉴。本文所研究的公共空间是指具有公共价值、面向城市开放、能够承担一定城市服务功能,并且能满足人们公共互动需求的空间,包括街道、广场、绿地等,不包括封闭的内庭院及封闭小区内部的公共空间。

1 功能混合型社区的相关理论及其功能相互作用的关系

1.1 功能混合型社区的相关理论

20世纪60年代,西方国家开始对城市功能分区的思想进行反思,并尝试寻找新的规划方式以提高城市的多样性和活力。从《美国大城市的死与生》到《交往与空间》,再到《城市并非树形》,这些论著都针对功能混合进行了思考。此外,1977年的《马丘比丘宪章》对《雅典宪章》实施40年来的功过得失进行了反思,认识到了功能主义提倡严格分区的弊端。此后,在城市规划领域中功能的分离与混合不再是一对不可调和的矛盾,城市可根据人的不同需求决定功能的分与合,功能混合理论逐渐形成。

自20世纪70年代起,西方国家开始探索功能混合理论,如20世纪70年代英国出现的城市复兴理论、20世纪90年代美国提出的新城市主义理论和著名的“阿瓦尼原则”,以及20世纪90年代在欧洲盛行的紧凑城市理论都提倡功能混合,尤其是“阿瓦尼原则”对社区功能混合的体现更明显,它提倡所有社区规划必须配置各种功能的建筑,为居民提供就业场所,且社区内应提供多种类型的住宅,保证不同人群的各种需求。

功能混合设计则是指在一定空间和时间范围内将多种功能置于同一片区或街区中的城市设计方法,它有别于传统城市规划中过度分区的设计方法,主要特征为对单个或多个相邻地块的土地利用、功能布局、空间形态的混合。在研究操作层面上,Alan Rowley的混合空间概念模型是该理论中较为成熟的理论模型。该模型是在水平维度把混合的空间规模分为建筑、地块、街区及片区4个空间层级,并将肌理、密度及渗透性3个主要指标作为控制空间功能混合程度的操作因子。但城市空间是三维立体的,有些城市为提高空间利用率,设置了共享空间功能,并且城市中的部分空间功能甚至会随着时间与周围环境的改变而改变。若只从水平维度进行功能混合布局,则难以提高城市空间的服务效率。因此,有学者在混合空间概念模型的基础上进行了改良和发展,把单一水平维度的功能混合模式发展为4个维度的功能混合模式,即水平维度、垂直维度、共享维度及时间维度。

(1)水平维度的功能混合模式,即在街区、地块及建筑水平面上进行功能混合,是功能混合的最基本方式。水平维度的功能混合型社区通常以商业作为社区空间的核心,形成具有向心力的商业广场或商业步行街,居住和办公功能分别布置在商业功能的两侧,通过街道、广场、绿化等公共空间的自然过渡来减少干扰,形成动静分明的空间格局。

(2)垂直维度的功能混合模式指通过竖向交通把多层或高层建筑中的不同楼层以及不同功能整合在一起,这样既能提高土地使用的灵活度,也能增加土地的开发密度。一般而言,垂直维度的功能混合模式在混合作用层面仅次于水平维度的功能混合模式,是对水平维度的功能混合模式的重要辅助和补充,被广泛运用在功能混合型社区的设计中。

(3)共享维度的功能混合模式是一种较新的混合模式,是指在同一时间内将多种功能兼容在同一空间中,如集展览、商业、创意产业功能于一体的工作坊模式,以及居家工作类型的SOHO模式等。

(4)时间维度的功能混合模式是指在不同时间段不同功能分别占用相同空间的混合模式,它的主要特征是能够促进建筑功能的可持续利用,是社区自我更新、再生、维持活力的因素之一。正如《开放城市》一书中提到的:城市中的建筑功能应该具有弹性,能够随着时间的改变和人的需求而改变。

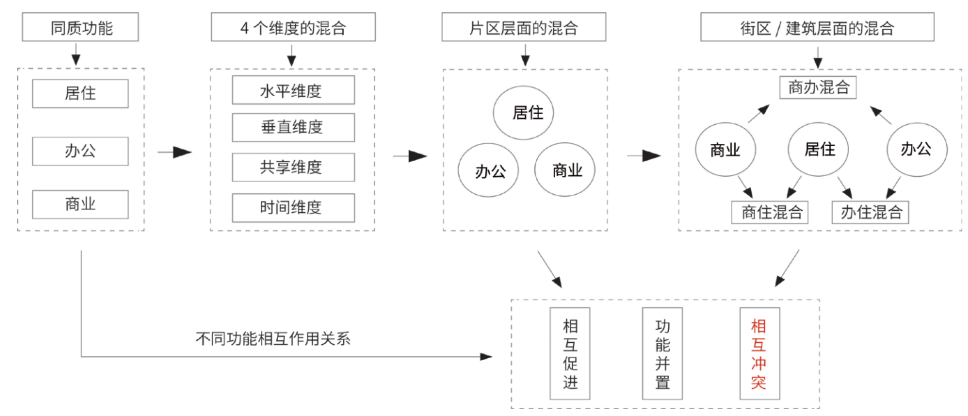

功能混合型社区在片区、街区及建筑层面存在多种功能混合模式,如商办混合、商住混合、办住混合等模式。不同功能混合模式中各种功能相互作用的关系可分为以下3种(图1)。

(1)相互促进。它是功能混合型社区中功能混合的理想状态,不同功能的组合能够超越单个功能所带来的社会价值,达到1+1>2的效果。功能的多样性可以促进功能之间的良性互补,达到资源共享、互利共赢的效果,进而提升功能混合型社区的整体价值。通过功能多样性聚集起来的休闲、办公、购物等人流彼此互动、交融,为功能混合型社区带来了活力。因此,当功能混合型社区各种功能相互作用的关系为相互促进时,该社区为“混合功能模式”。

(2)功能并置。它是指功能混合型社区中各功能之间能够并列共存、相互之间没有过多干扰与影响的一种功能混合状态。这种情况产生的原因是多个功能缺少一体化的规划和设计,功能之间缺少一个有机的系统进行协作,仅仅是把不同功能并置在一起。当功能混合型社区各种功能相互作用的关系为并置时,该社区为“多用途使用模式”,而此类社区并非真正意义上的功能混合型社区。

(3)相互冲突。它是指不同功能之间彼此冲突,因存在一定的排斥力而产生负面影响的一种功能混合状态。多维度的功能混合是把具有多种功能的建筑空间整合到一起,但由于其功能特征的复杂性,难免会出现各功能之间互相干扰的状况,进而带来社区矛盾、安全隐患等。例如,过多的商业人流会在噪声、隐私等方面对住户造成干扰。当功能混合型社区各种功能相互作用的关系为相互冲突,且其相互冲突所带来的负面效应远大于相互促进所带来的收益时,则该社区为“功能混乱模式”。在功能混合型社区中,如何通过合理的空间组织来有效降低各功能之间的相互冲突,是本文探讨的一个重要问题。

2 功能混合型社区户外公共空间的设计原则及策略

2.1 设计原则

公共空间成功的关键在于空间的可进入和可交流。从空间正义的角度来看,户外公共空间应当具有可观性、可达性、可参与性、情感性和功能复合性5个基本特质。根据美国规划学会对功能混合的解释,功能混合能够提高土地功能的兼容性和使用效率。因此,功能混合型社区的户外公共空间除了要具备公共空间的基本特质,由于其功能的复杂性和使用人群的多样性,还要注重社会公平和使用效率,从社会公平和使用效率两方面明确其户外公共空间的设计原则。

首先,功能混合型社区的户外公共空间能满足不同使用人群的需求,这是促进社会公平的体现,其设计原则包括3个:①空间的公共与私密。功能的混合不是杂乱无序的组合,户外公共空间在为居民提供公共活动场所的同时,需对相互干扰的功能空间进行分割,明确动静分区,确保本地居民与外来者之间互不干扰,以保障居民的工作和生活能够正常进行。②公共活动空间服务设施的共享。只有保证服务设施的共享,才能让不同群体共享功能混合带来的利益。③多样化的服务选择。丰富的户外公共空间服务设施不仅能为不同人群提供适合的服务,还能激发社区的活力。

其次,功能混合型社区内高效的公共空间能够使人们在同样的空间资源及建设成本中获得更多的回报,其设计原则包括3个:①适宜步行的街区。友好的步行环境能够降低居民使用交通工具的频率,避免交通拥堵。同时,步行者在出行过程中可以愉悦身心、锻炼身体。②公共空间的可达性。提高户外公共空间的可达性有助于增强公众的公共空间获得感,提高公共空间的使用频率。③公共空间服务时间的可持续性。保障户外公共空间可以在全天候、不同时段被使用,可以促进社区人群的日常交往。

功能混合型社区在给社区带来好处的同时,因其自身的功能混合特征也面临两大挑战:①面对功能混合带来的相互冲突,社区如何通过合理的空间组织避免功能混乱现象的出现;②社区功能的多样化带来了使用人群的多样性,社区如何在满足不同人群对户外公共空间的各种需求的同时,体现户外公共空间的社会公平和效率原则。为应对上述挑战,功能混合型社区户外公共空间需肩负起组织空间及协调人群多样化需求这两大重任。户外公共空间的社会公平程度和使用效率往往取决于其选址、定位、布局3个因素,而合理的选址可以避免各功能之间的相互干扰,合理的定位与布局则可以有效提高空间的使用效率,满足不同使用人群的多样化需求。因此,需针对不同要素采取不同的策略,以打造宜居的功能混合型社区(图2)。

(1)户外公共空间的选址策略包括3个:①空间联系性策略。采用空间联系性策略可以促使各功能空间融为一体,形成相互促进、良性互补的关系,实现资源共享,因此可将户外公共空间设置在不同功能的交界处,使其在各功能之间起到过渡、连接的作用。②空间分割性策略。合理的空间分割能够减弱不同功能之间的相互干扰,缓解各功能间的相互冲突,避免出现功能混乱的现象,因此可将户外公共空间设置于不同功能之间的交界处,使其起到分割不同功能的作用。③空间标志性策略。公共空间可结合高层建筑布置,其长、宽通常与高层建筑的长边有对应关系。因此,可构建由高层建筑围合而成的广场,增强公共空间的标志性与可识别性,促进空间节点的形成,丰富建筑形态,打造标志性空间。

(2)户外公共空间功能定位的多样性策略。由于功能混合型社区具有功能多样性以及由此带来的人群多样性特征,社区中的公共空间也应具有多样性。根据公共空间的表现形式,可以将其分为绿化空间、广场空间、健身运动空间等功能空间,而根据公共空间的位置及其服务建筑功能与人群,又可以赋予不同公共空间不同的功能。如果公共空间临近居住功能,那么可以在该公共空间配套社区绿化空间或健身运动空间功能,以更好地服务居住人群;如果公共空间周围多为商业功能,那么可以在该公共空间设置服务于商业及人群的商业广场功能。总之,功能混合型社区每一处公共空间都应根据其服务建筑功能与人群来赋予其不同的特质,而不同特质的公共空间的组合又赋予了社区公共空间多样性,由此可满足功能混合型社区功能和服务人群的多样性需求。

(3)户外公共空间功能布局的复合性策略。由于功能混合型社区的户外公共空间往往位于不同功能的交界处,其功能布局应满足周边服务人群的各种需求,且单一公共空间的功能布局应复合多种不同的使用功能。单一公共空间通过地面硬质和软质的布局设计,以及布置不同种类的城市家具,承载了不同的功能,形成了复合性功能。因此,应根据公共空间周围建筑的功能和人群需求来判断其需要复合什么样的功能。如果公共空间位于居住功能和办公功能的交界处,那么就可以在该公共空间复合设置儿童活动场地和办公建筑的集散广场,以同时服务住区与办公人群;如果公共空间位于地铁口和商业建筑功能的交界处,那么就可以在该公共空间复合设置商业广场和交通集散广场,以同时服务交通与商业人群。可见,公共空间功能的复合性为不同人群共享同一公共空间提供了便利,这样不仅有利于激发社区活力,还能够在社区不同功能之间产生积极的相互促进作用。

3 上海杨浦区大学路创智SOHO户外公共空间设计实践

3.1 创智SOHO的功能混合特征

20世纪80年代,由于工业外迁,杨浦区的经济发展比上海其他城区慢,但是却有着得天独厚的优势—坐拥十几所高校。2004年,杨浦区政府结合自身优势,充分利用区域内丰富的智力资源,提出构建“知识创新区”的战略目标,创智天地项目在此背景下应运而生。项目位于上海杨浦区五角场北侧,由杨浦区政府联合香港瑞安房地产集团邀请SOM建筑设计事务所进行规划设计,并于2006年开始进行分期建设,现已逐步完工并投入使用(图3)。项目设计借鉴了“美国硅谷”和“巴黎左岸”两个国际经典城市设计案例的经验,在科技创新、学术艺术共融、功能混合及开放街区等理念的启发下,将大学校区、社区和创业园区的发展相结合,实现“三区”联动发展,使该项目成为上海功能混合型社区的典范。虽然近年来大学路的发展过度商业化,但是在功能混合的语境下,该区域仍是一个很有研究价值的样本。基于此,本文采用上述4个维度的功能混合模式对创智SOHO的功能混合特征及其户外公共空间形态展开分析,并提出对应的设计策略。

(1)从水平维度的功能混合来看,创智SOHO是创智天地的4个组成部分之一,其他3个部分为创智天地广场、江湾体育场及创智天地科技园。创智SOHO由创智坊、江湾翰林小区、商务办公街坊组成,创智坊采用“小街块、密路网”的街区制布局形式,以围合的混合功能组团为基本单元,每个单元混合居住、SOHO(工作或居住)、商业3个功能;创智坊的西北角是新建的江湾翰林小区;沿淞沪路和政立路的区域为商务办公街坊。创智SOHO西侧和南侧分别是建于20世纪80年代的政立路580弄小区与政民路小区,这两个小区是上海典型的多层行列式封闭小区。从规划布局上可以看出,该街区以创智坊的大学路为商业中心,围绕商业功能布置了办公、居住、娱乐等功能。

(2)从垂直维度的功能混合来看,创智SOHO的地上建筑部分主要有下商上SOHO(工作或居住)模式、下商上宅模式、下商上办模式3种垂直维度的功能混合模式(图4)。沿大学路分布的建筑主要采用的是下商上SOHO(工作或居住)模式,以此打造大学路完整的商业连续界面。此外,创智SOHO每个地块的地下都设置有地下停车库;为连接江湾体育场地下的空间综合体站厅,在沿淞沪路的办公楼地下设置部分商业空间。由此可见,垂直维度的功能混合是创智SOHO设计中的重要混合模式,这种混合模式在营造商业界面、解决停车问题以及节约土地等方面起到了不可或缺的作用。

图4 创智SOHO垂直维度的功能混合分析图

资料来源:《上海市街道设计导则》。

(3)从共享维度的功能混合来看,大学路在规划设计之初,沿街商业的上部空间就采用了具有共享功能的SOHO (工作或居住)模式,SOHO的室内设计则采用LOFT形式,为双层通高的空间,既能当做居家使用的客厅空间,又能当做宽敞明亮的工作空间。这种空间混合模式具有零散化和个体化的特点,有利于空间的灵活使用,为居民的工作和居住创造新的空间形式,能够吸引创意工作者来此创业,为社区增加活力。除此之外,创智SOHO的每个户外开放空间在平面布局上也复合了多种功能,以供不同人群共享。

(4)从时间维度的功能混合来看,大学路两侧建筑的功能也在发生改变。随着周边的发展,大学路的商业氛围越发浓厚,很多SOHO的房东搬离,把房屋出租或卖给其他商业店主。原本只存在于底层的商业功能向上部SOHO空间溢出,很多SOHO的居住空间让位于商业空间。这些商业设施包括餐饮类、零售类、服务类及文化类等,而丰富的商业设施也吸引了周边的居民、学生、办公人员及游客,增加了创智SOHO的活力。虽然创智坊商业功能的蔓延给社区管理带来了一定挑战,大量的商业设施给原有市政设施带来了一定压力,但是这也从另一个侧面体现了SOHO空间的适应性和功能混合型社区户外公共空间的生命力。

3.2 创智SOHO户外公共空间的公平与效率原则

3.2.1 公平原则

创智SOHO户外公共空间的实际运营展现了较强的社会公平性,主要受空间的公共与私密、服务设施的共享、多样化的服务选择3个方面的因素影响。当然,影响户外公共空间公平的还有其他因素,如环境品质、绿色生态、场所氛围等,但这些因素不是功能混合型社区所特有的特征。

(1)空间的公共与私密。功能混合不是杂乱无序的混合,而是在保障功能混合带来的效益的前提下,保证社区居住环境的私密性及户外公共空间的开放性。从创智SOHO的平面布局来看(图5),商务办公街坊的公共性比较强,主要沿淞沪路和政立路布局;创智坊采用“大开放、小封闭”的围合庭院布局模式,每个组团都能够进行独立封闭的管理,商业人流由街道直接进入面向街道的商铺,住户则通过每个单元的出入口进入半私密的内部庭院,再由庭院入户,这避免了外部的商业人流与住户的冲突;江湾翰林小区是纯居住功能的商品房小区,临近政立路580弄小区,对空间私密性的要求较高。

(2)服务设施的共享。由于创智SOHO街区空间具有开放性,不论是生活在老旧小区的居民还是生活在高档小区的居民,不论是生活在社区内部的居民还是外来人员,都可以来此工作、逛街、购物、休闲、健身等,由此产生的一系列户外活动形成了良性循环,支撑着创智SOHO众多的商业和其他服务设施的运营。同时,创智SOHO提供的开放空间和商业设施弥补了周边老旧小区公共设施的不足,实现了服务设施的共享,提高了社区公共空间的公平性。

(3)多样化的服务选择。功能混合型社区的人口构成、邻里构成及职业阶层的多样化,要求公共空间应满足多种人群的使用需求。创智SOHO丰富的商业业态和服务设施以及广场绿地等公共空间的多样性,满足了老人、儿童及中青年等不同使用人群的需求。可见,公共空间的多样性与复合性为居民提供了多样化的服务选择,有效提高了公共空间的公平性。

创智SOHO户外公共空间展示了较高的使用效率,使公众在混合的高密度社区空间中获得了高效且良好的空间体验感。其设计效率原则包含适宜步行的街区、公共空间的可达性及服务时间的可持续性3个要素。

(1)适宜步行的街区。创智SOHO较高的路网密度和对车速的控制提高了居民在街区中的步行舒适度。设计采用了“小街块、密路网”的开放街区形式,每个地块面积为1~2 hm2,街道间距一般为70~150 m,社区道路密度与路口数量远高于一般传统的大街区模式。除了江湾翰林小区的内部道路,其余的道路都与外界相互连通,且道路均为人车分行模式,两侧都有人行道;道路的转弯半径有3 m、5 m两种,较小的转弯半径有效降低了车速和交通流量,提高了步行的安全感;分布在路网中的绿地广场给行人提供了休憩空间,加强了街区的可步行性。

(2)公共空间的可达性。公共空间的可达性是指居民可到达公共空间的方便程度,以及居民到达公共空间的多种路径选择,街道的走向与公共空间的选址则是影响公共空间可达性的重要因素。创智SOHO的支路从主街大学路引出,尽量连通所有道路,强化了整个街区的渗透性和通达性,而网格状的道路又把来自不同地块的人流汇聚到广场,正如扬·盖尔在《交往与空间》一书中提到的良好街道的可达性是“汇聚而非分散”的。创智SOHO的户外公共空间往往设计在各地块的出入口处,加强了公共空间的可达性。例如,江湾翰林小区南入口临近创智坊中心广场,西入口是创智农园,东入口是成嘉广场,居民无论从哪个小区出入口进出小区都会经过户外公共空间,而分布在路网中的户外公共空间并非割裂的存在,其通常与道路以及地块的出入口结合,增强了公共空间的可达性。

(3)公共空间服务时间的可持续性。由于创智SOHO的户外公共空间有着较强的独立使用性和开放性,相比封闭小区内部的公共空间,其延长了公共空间的使用时间,居民一天24小时均可在这些空间内开展活动,可见其在公共空间服务时间上有较强的可持续性。

3.3 创智SOHO户外公共空间的设计策略

3.3.1 选址策略

创智SOHO的户外公共空间由街道和几个绿地广场构成,主街为大学路,绿地广场主要有大学路入口广场、创智坊中心广场、成嘉广场、创智农园等。创智SOHO的户外公共空间在选址上采用了空间的联系性、分割性及标志性3种设计策略。

(1)空间联系性策略。从公共空间的选址与其周围建筑功能的关系来看,创智SOHO的户外公共空间都分布在不同功能的交界处,连接了不同功能的建筑组团(图6)。大学路是创智SOHO的主街,西侧与复旦大学和上海财经大学交界,东侧连接地铁10号线和江湾体育场。大学路不仅将社区、校区和创业园区串联起来,还为创智SOHO提供了完整连续的商业界面。大学路入口广场位于大学路东部尽头,是地铁出入口的集散场地,也是创智SOHO的对外窗口,不仅可以引导人流进出地铁站,还可以连通地下商业街及创智天地广场。创智坊中心广场是创智SOHO主要的商业广场,位于大学路中部,联系了创智坊东部的5个组团。成嘉广场是一片社区公共绿地,串联了创智坊、江湾翰林小区、商务办公街坊3个不同功能的街区。创智农园是创智SOHO社区的绿地公园,南侧紧邻创智坊、五角场幼儿园、政民路小区,北侧是新建的复旦大学管理学院和杨浦区政立路第二小学,西侧的政立路580弄小区因2 m高墙的阻隔而使小区内的居民无法共享创智SOHO的公共设施。对此,经过多方努力,打造了社区之间的“睦邻门”,使创智农园成为新旧社区的中心,成功连接了一条商业街、两个老旧封闭小区、一个高档门禁小区以及周边的幼儿园和小学,促进了社区之间的交融。综上所述,通过选址的空间联系性策略,使创智SOHO各功能之间以及新旧小区之间形成了相互促进的关系。

(2)空间分割性策略。创智SOHO的户外公共空间都分布在不同功能的交界处,能够起到分割不同功能的作用。成嘉广场位于创智坊、江湾翰林小区、商务办公街坊三者的交界处,三者之间通过街道和广场绿地进行分割,动静分明,外来者和居住者、生活和工作互不干扰;创智农园位于政立路580弄小区与江湾瀚林小区、创智坊之间,其分割作用避免了办公和商业活动对居住功能的干扰,也减少了新旧小区之间的矛盾;创智坊中心广场位于创智坊东部的5个居住组团中,起到组织人流和减少商业人流对创智坊居住功能的干扰作用。总之,通过选址的空间分割性策略不仅减弱了创智SOHO不同功能之间的相互干扰和冲突,还避免了功能混乱现象的出现。

(3)空间标志性策略。创智坊中心广场、大学路入口广场及成嘉广场都位于高层建筑的附近,形成了显著的空间节点,而广场的长宽尺度与周边高层建筑的长边对应,高层建筑成为广场空间的背景。虽然创智坊中心广场四周都是高层建筑,但在水平维度上,由于中心广场的存在,使狭长的大学路中间变得开阔起来,由此形成了具有向心力的商业广场和显著的空间记忆节点;大学路入口广场由两栋高层办公建筑围合而成,正对着大学路,形成了中轴对称的礼仪性广场;成嘉广场的北侧是一栋高层办公建筑,西侧是一栋高层居住建筑,形成了围合的社区活动广场。从高层建筑与公共空间的关系可以看出,通过选址的空间标志性策略,加强了创智SOHO户外公共空间的标志性和可识别性。

创智SOHO户外公共空间的位置不同,其功能定位的策略也不相同,而不同特质的公共空间设计赋予了社区公共空间多样性。大学路为创智SOHO的主街,其定位是带有露天餐饮功能的商业街,创智坊的各个组团沿主街界面分布,大学路两侧建筑一层布置书店、咖啡店、茶室、餐饮店等,以及餐饮的露天外摆区。大学路入口广场由于设置了地铁出入口,其定位为交通集散广场,规划之初大学路与淞沪路是直接连通的,但在实施阶段将这段道路改成了硬质广场,阻隔了来自淞沪路的车辆对大学路主街空间的影响,形成了大学路的对外窗口。创智坊中心广场的定位是商业广场,原因是周边的高层建筑底层功能多为商业功能。成嘉广场位于江湾翰林小区的东入口和高层办公楼的主入口,实质上是一个便于社区居民和办公人员活动的社区绿地广场。创智农园的土地原本是江湾瀚林小区的配建绿地,占地面积约为2 200 m2,但因地下有重要的市政管线通过而未得到充分利用,2016年杨浦区政府借助“大创智”的开发机会将其定位为以绿化为主的社区农园,并重新对其进行开发利用。从公共空间的功能定位分析来看,创智SOHO多样性的公共空间满足了多种人群的日常生活需求。

根据周边建筑功能及服务人群的需求,创智SOHO的每个公共空间都复合设置了多种功能。大学路复合设置了交通与室外餐饮的功能,其人行道宽度为8 m,布局了建筑前的露天餐饮空间、供行人通行的步行区及设施摆放区(行道树池和自行车停放空间);大学路入口广场作为交通集散广场,同时复合设置了创意集市的功能;创智坊中心广场是以商业为主体的广场,东西两侧为条形景观绿带,复合设置了社区活动功能;成嘉广场是供人们休闲交流的绿地广场,南部为草坪,北部靠近高层办公楼的部分为硬质铺地,同时复合设置了儿童游乐功能;创智农园的室内空间包含农园教室、会议室、咖啡厅、俱乐部等,室外空间是由农田、步道、游乐场等构成的绿地公园,其以儿童的自然教育、认知、种植为主体功能,同时复合设置了社区服务等功能。总之,从公共空间的功能布局分析来看,通过创智SOHO户外公共空间功能布局的复合性策略,不仅增加了户外公共空间共享的可能性,还使不同功能相互促进,激发了社区活力。

创智SOHO通过水平维度、垂直维度、共享维度及时间维度4个维度的功能混合模式,将办公、商业功能以及新旧社区整合到一起,其户外公共空间的多样性满足了多种建筑功能和不同人群的日常使用需求,体现了空间的公平与使用效率原则。同时,创智SOHO的功能混合特征决定了社区功能和使用人群的多样性,直接影响了户外公共空间的选址、定位与布局。

首先,创智SOHO的街道、广场等主要公共空间体现了较强的空间公平与效率原则。通过对创智SOHO户外公共空间设计原则的分析,基本上论证了影响功能混合型社区户外公共空间公平与效率的因素,即:空间的公共与私密、服务设施的共享性及多样化的服务选择是影响户外公共空间社会公平的3个重要因素;街区的步行性、公共空间的可达性及服务时间的可持续性是影响户外公共空间使用效率的3个重要因素。总体而言,创智SOHO的户外公共空间设计不仅延长了公共空间的使用时间,满足了大众多样化的服务需求,还使公共服务空间变得更加紧凑,提高了空间使用效率与社区活力。

其次,通过对创智SOHO户外公共空间的选址、功能定位与功能布局策略的分析,论证了功能混合型社区户外公共空间设计策略的可实施性。①创智SOHO户外公共空间的选址采用空间联系性、分割性及标志性3种策略,将户外公共空间设置在不同功能地块的交界处、地块的出入口及高层建筑的周边。户外公共空间分布在不同功能的交界处,既可以起到纽带作用,使不同功能相互促进,也可以起到空间分割的作用,减弱不同功能的相互冲突,防止出现功能混合现象;公共空间与高层建筑的结合则突出了户外公共空间的标志性和空间识别性。②公共空间的位置不同,其功能定位策略也不同,创智SOHO通过公共空间功能定位的多样性策略,设置不同特质及多样化的户外公共空间,满足了服务人群的多样性需求。③创智SOHO以其公共空间功能布局的复合性策略强化了公共空间的多样性与活力,激发了社区活力。

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号