推动无障碍环境高效建设,对帮助残障人群开展日常生活及优化各类服务设施、无障碍设施配置具有重要意义。文章以天津市中心城区81名视障人员为对象,应用描述性统计、核密度等方法对人群时空数据进行统计分析。结果发现:视障人群日常活动丰富,具有高比例的中、远距离活动行为;居住地周边1 km是视障人群开展基本活动的主要空间范围,但此范围内无障碍标识、盲道等无障碍设施建设存在缺失、系统性不强等问题,无法为视障人群提供有效帮助;在社会活动空间范围,存在社区无障碍设施与城市无障碍设施接驳不畅等问题。基于此,文章从空间范围、场景特征、服务设施设置、无障碍设施布局等方面提出构建视障人群日常活动无障碍环境模型与制定规划响应策略,以期通过精准施策,建立无障碍设施与各类服务设施的有效联系,为视障人群开展日常活动提供帮助。

[关键词] 视障人群;时空行为;活动特征;公共服务设施;无障碍环境

[文章编号] 1006-0022(2023)02-0077-07

[中图分类号] TU984

[文献标识码] A

[引文格式] 张森,石炜豪,张科,等.视障人群时空活动特征与无障碍环境规划响应策略研究[J].规划师,2023(2):77-83.

城市居民平等获取服务和资源是实现可持续发展与建设公平城市的关键目标,这意味着残障人群也应同等享有城市各类设施带来的服务。残障人群由于身体条件限制,与空间互动的能力极其有限,其中视障人群最为特殊。据世界卫生组织统计,我国是视障人群数量最多的国家之一,截至2019年末约有1700万人。由于遭受不同程度的视力损伤,视障人群无法通过视觉获取外部环境信息,日常活动特征有别于视力正常人群,更具独特性。

当前,城市主要通过盲道、无障碍标识建立各类型设施之间的联系,营造无障碍环境,满足视障人群日常活动的需求。虽然我国的盲道、无障碍标识设施建设数量位居世界第二,但是无论是在社区还是在城市,很少看到视障人群使用这些设施,这从侧面反映了我国城市无障碍环境建设在满足视障人群等残障人群日常活动使用需求方面可能存在不足。因此,通过研究视障人群日常活动特征,明晰人群活动机制与相关设施需求的关系,探索无障碍设施布局特征,对优化城市无障碍环境建设、完善公共服务设施配置、提升视障人群及其他残障人群的生活品质具有重要现实意义。

在视障人群无障碍环境建设中,盲道与无障碍标识最先受到人们的关注。在盲道建设方面,日本和美国是最早开展盲道建设的国家。日本政府十分重视视障人群的生活权益,几乎所有的交通设施中均铺设了盲道并统一建设标准。美国于20世纪60年代提出《无障碍标准》,随后也开展了大量的盲道建设探索工作,引导视障人群利用城市环境设施来实现定位与行动。我国的盲道研究工作起步较晚,一部分研究基于欧美、日本成果提出盲道的设计标准及铺设要求,另一部分是对日常管理、政策制定等方面的探索。在无障碍标识建设方面,为保障视障人群等残障人群在城市生活中的利益,美国于1990年颁布《美国残疾人法案》,对安全灯提出了明确的设计要求。日本则在绝大多数的城市公共场所、人行道上都配置声音提示装置,以帮助视障人群实现自主出行活动。我国在21世纪初逐渐开展了无障碍标识设计领域的研究,一些学者结合视障人群的心理特征,从触觉与听觉两方面入手,开展城市交通枢纽的空间布局、标识内容设置等设计实践,探索了切实符合视障人群需求的导盲设计标准。然而,相比西方国家,我国在无障碍环境精准施策与实践层面的研究仍相对欠缺。

在视障人群活动特征及服务设施需求研究方面,多数研究以视力健全人群为主要对象,从时空行为、生活圈构建等视角,在公共服务设施体系评估、配置及应用方面进行了大量探索,明晰人群的活动特征,探讨设施的设计需求;部分针对老年人、儿童、青少年等特定群体的研究也逐渐开展,相关成果丰富了城市服务设施种类的设置与配置标准。随着视障人群无障碍环境建设研究的深入,学者们发现此类人群对参与社会活动和日常交通出行有很大需求,视障人群的时空活动特征由此成为重要的研究内容,关于人群与城市空间互动的研究也逐步开展。部分学者进行了视障人群城市设施步行可达性研究;还有一些学者依据智能数字技术,借助实体空间与虚拟手段推动视障人群空间活动研究,探索视障人群日常活动与城市设施之间的互动机制。例如,通过超宽带技术与算法设计出视障人群室内导航系统;应用虚拟技术,设计研发小型可穿戴的视力眼镜,帮助人群实现日常自主活动。以上研究均发现空间距离、声音、可触摸信息及环境友好度等是影响视障人群日常活动的核心因素,这为人们开展相关研究提供了丰富的理论与成果支撑。

总体来看,我国针对视障人群活动特征及无障碍环境建设方面的研究相对不足。我国视障人群拥有自己的文化背景与生活习惯,如果仅仅是参考国外经验进行无障碍环境建设,容易导致各类服务设施、无障碍设施服务性差等问题的产生。同时,由于我国视障人群较少参与公众活动,较难招募科研参与者。因此,相比西方国家,我国对视障人群的研究存在内容体系单一及深度、广度不足等问题,进一步导致现有无障碍环境适用性弱、设施使用效率低等情况的出现,无法为视障人群提供有效帮助。

随着新一轮城市社区建设规范、指南的颁布,国家对于建立高品质生活环境提出了重要发展要求。同时,我国在“十四五”规划中明确提出“完善大中城市宜居宜业功能”,要求“公共服务均等化”“提升残疾人保障和发展能力”,这也显示出国家对提升残障人群高质量生活水平的重视度。由此,本次研究以视障人群为研究对象,基于人群时空数据,从空间范围、时间范围、活动场景、设施需求4个角度明晰视障人群活动特征,探索无障碍设施与各类服务设施之间的建设和组织机制,构建视障人群无障碍环境模型并提出规划响应策略。

本次研究在天津市盲人协会的帮助下,于2021年6月~7月共招募到81名视障人员参与调研。这些视障人员均来自天津市内六区(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区),属于I级与Ⅱ级盲眼,平时主要依靠盲杖自行活动或通过家人、朋友协助活动。根据天津市盲人协会2021年的注册盲人统计数据,在天津市内六区共计约有3万名视障人员,约占天津市视障人群总数的72%、残障人群总数的12%;同时,天津市内六区的城市公共服务设施、无障碍设施建设较为完善,城市资源高度集中。因此,以天津市内六区为范围,开展对视障人群活动特征与无障碍环境建设的研究,具有一定的代表性。

本次研究通过为每名视障参与者发放GPS设备并要求其连续佩戴7天,共收集到13608个小时的人群时空数据。在整个研究过程中,团队始终保持对视障参与者时空数据的实时观察与收集,对无法明确的数据,会及时询问具体的行为内容,保证数据的准确性。

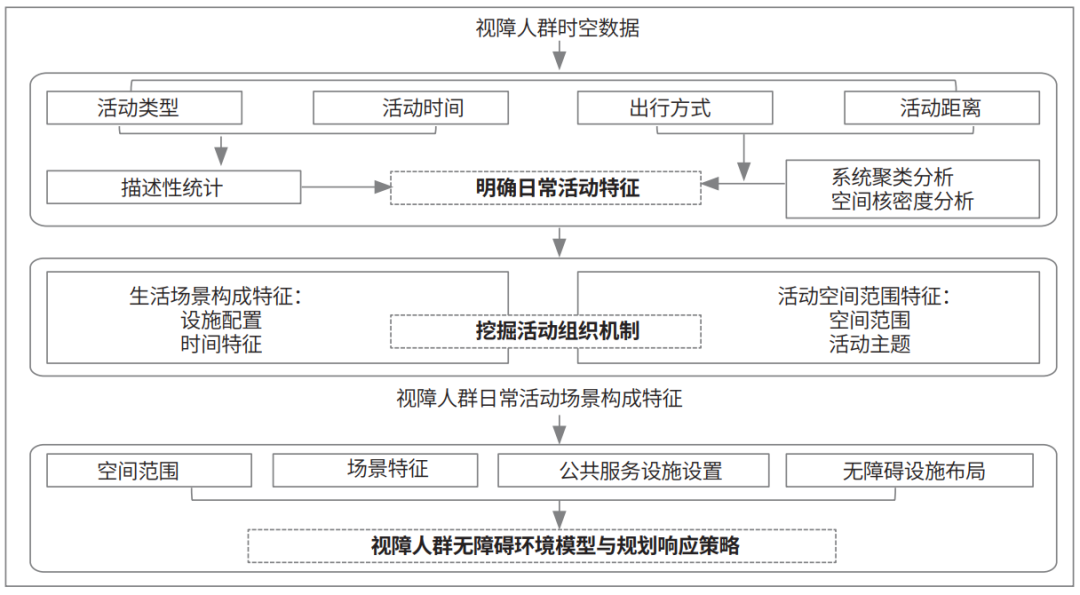

本次研究首先对获取的时空数据进行清洗处理,基于数据点分布特征提取活动类型、活动时间、出行距离、出行方式等信息,明确人群时空活动特征;其次,采用系统聚类、核密度分析方法解析视障人群在不同空间范围、时间范围下的主要活动类型,应用描述性统计建立人群活动场景,梳理并总结与视障人群活动相关的公共服务设施、无障碍设施存在的问题;最后,从空间范围、场景特征、公共服务设施设置、无障碍设施布局等角度构建视障人群无障碍环境模型并提出规划响应策略(图1)。

图1 研究框架图

本次研究采用时空立方体工具对视障人群的GPS时空数据进行可视化处理,基于数据点的密集度及自身时间属性、速度属性等信息,结合周边设施布局对视障人群的活动类型、时间及出行距离、方式、活动空间等信息进行收集与统计分析。

本次研究将数据的时间统计范围定为6:00~24:00,共统计出81名视障参与者的9种活动类型:协会活动、探访亲友、工作上班、外出散步、社区购物、去市场购物、外出就餐、医院看病及远距离购物(图2)。

图2 视障人群主要活动类型与活动时间及活动类型占比示意图

从统计结果可以看出,视障人群的主要活动时间段为10:00~12:00、14:00~18:00。其在开展中远距离的社会活动方面相对活跃,活动类型总占比在60%以上,占比最多的是协会活动。本次研究还发现一部分视障人群具有工作行为,主要在9:00~12:00,14:00到21:00逐渐结束,他们主要是在医院或者社区诊所做按摩理疗师。

在出行方式方面,本次研究通过对81名视障参与者的步行和非步行行为进行统计发现,在步行模式下,视障参与者的主要活动类型包括外出散步、探访亲友、社区购物、去市场购物及外出就餐,平均出行范围约为0.54 km;在非步行模式下,视障参与者的主要活动类型包括探访亲友、外出就餐、医院看病、工作上班、协会活动及远距离购物,平均出行距离约为7.34 km。其中,视障人群去医院、工作场所的平均距离最远,均超过了10 km。结合访谈可知,视障参与者开展远距离活动的出行方式是乘坐私家车或公交车,少数人表示借助盲杖有自主出行或乘坐地铁的能力,但前提是对居住地周边环境较为熟悉。对于社区购物、去市场购物等行为,很多视障参与者依然需要家人、朋友的陪伴。

结合出行距离及GPS时空数据点分布特征,可以看出81名视障参与者的日常活动类型比较丰富,存在一定比例的中远距离活动行为,活跃时段总体上与视力正常人群接近。在研究中,许多视障参与者表示如果有条件就会选择走出家门,但实际情况是无论是社区购物还是去市场购物,他们很难自主开展活动,都需要与家人、朋友共同出行。这表明视障人群具有参与城市活动的动力与愿望,想拥有更多的活动机会与更大的活动范围,不想被边缘化,但现状无障碍环境确实无法为其提供有效的服务与帮助。

根据出行距离统计结果,在81名视障参与者中有16名视障参与者的空间活动范围小于1 km,46名视障参与者的空间活动范围在1~10 km以内;19名视障参与者的空间活动范围在10~15 km以内。本次研究应用系统聚类法对视障人群的空间活动范围进行层次划分,得到0.68 km、3.33 km、5.10 km、7.38 km、10.05 km、11.96 km、13.95 km共计7种类型空间活动范围平均值(图3)。

图3 空间活动范围聚类分层示意图

注:图中红色连续点表示81名视障参与者的最大活动范围,从小到大排列;不同色块表示不同的最大空间活动范围聚类分层后的7种类型。

依据聚类分层结果对7种类型空间活动范围的视障人群GPS数据点进行空间核密度分析。通过对平均空间活动范围为0.68 km的视障人群GPS数据点进行核密度分析,发现高、中密度区域(深红色、浅红色区域)总体呈现围绕居住地展开的空间形态特征,空间活动范围半径为0.5~1.0 km;通过对平均空间活动范围为3.33~13.95 km的视障人群GPS数据点进行核密度分析,可以看出由约90%的视障人群GPS数据点形成的高密度区域分布在居住地周边约0.5 km范围内;由超过70%的视障人群GPS数据点形成的中密度区域分布在居住地周边约1 km范围内;其余密度区域呈点状或袋状形态分布,空间活动范围为1~15 km(图4)。

图4 各类型空间活动范围的视障人群GPS数据点核密度分析示意图

从参与本次研究的视障人群的空间活动范围分析可看出,超过80%的视障参与者的日常活动范围大于3 km,主要进行一些社会活动(如协会活动、远距离购物);在距居住地半径0.5~1.0 km的区域内,活动数据点呈现高度密集状态,视障参与者主要进行外出散步、就餐、社区购物等活动。

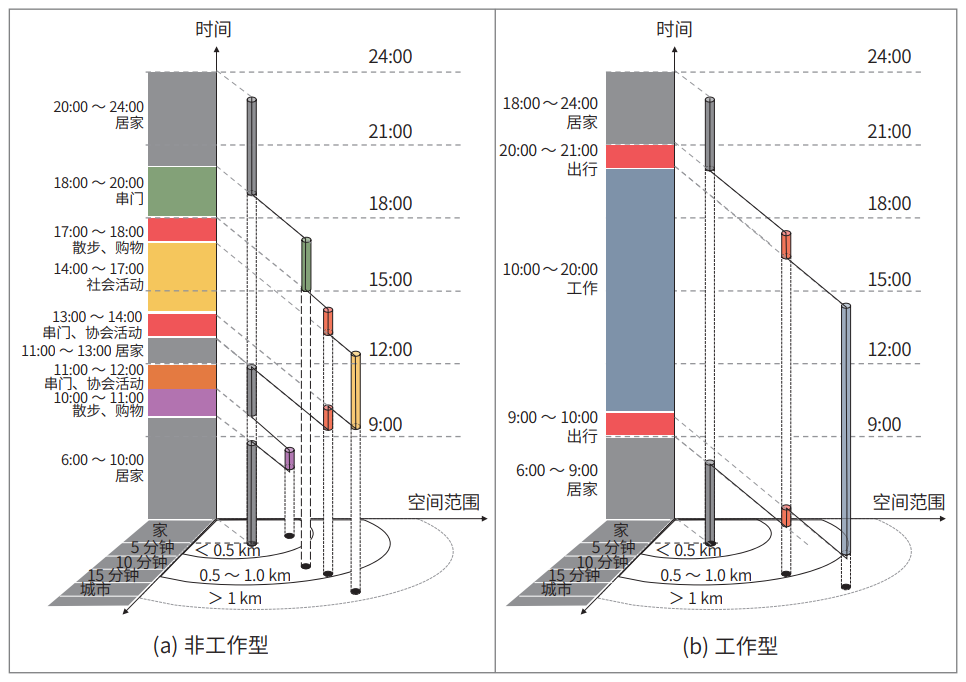

综合活动类型及空间活动范围特征分析结果,本次研究以小时为时间单元构建视障人群日常活动场景。当某个时间单元内有多种活动类型时,可保留总占比超过80%的活动,以此通过时间轴线与空间活动范围构建视障人群日常活动场景。由于近1/4的视障参与者有固定的工作时间与地点,其日常活动场景与无工作的视障群体有显著差异,本次研究将其日常活动场景分为工作型与非工作型两类进行讨论。

在81名视障参与者中,其非工作型日常活动场景从9:00开始,主要开展一些近距离活动,以外出散步、社区购物为主,占总活动类型的82%,空间活动范围小于0.5 km,少量视障参与者会有一些远距离协会活动、探访亲友等活动;在11:00~13:00,80%以上的视障参与者居家,部分视障参与者会有探访亲友、协会活动等行为;14:00~17:00是视障参与者的社会活动高频时段,约有87%的视障参与者乘坐私家车或公交车参加各类协会活动,空间活动范围普遍大于1 km,17:00~18:00返回住处;在晚饭时间段18:00~20:00,约有87%的视障参与者进行饭后散步、探亲访友等活动,空间活动范围在0.5~0.8 km,21:00后大部分视障参与者会居家休息(图5-a)。

视障人群的工作型日常活动场景相对稳定,9:00开始乘坐私家车或者公交车去工作地点,18:00~21:00陆续返回居住点,空间活动范围涉及整个城市区域。由于工作性质,他们的工作时间段与传统时间段相比具有时间结束晚的特征(图5-b)。

从视障人群的日常活动场景中可以发现,在距居住地约0.5 km范围内的视障人群主要开展一些室外活动和社区购物活动;在距居住地0.5~1.0 km范围内的视障人群会开展大量与基本生活相关的活动,如外出散步、探访亲友、社区购物及外出就餐等,出行方式以步行为主;而在超过1 km范围的视障人群会开展大量社会活动,如协会活动、工作上班、远距离购物及医院看病等活动,空间活动范围可覆盖整个城市区域,主要出行方式为乘坐公交车或私家车。

针对不同活动类型的组织方式,依据本次调研的数据分析结果,可将视障参与者居住地周边0.5~1.0 km的空间活动范围划分为基本活动空间范围;将超过1 km的空间活动范围划分为社会活动空间范围(图6),并提炼与视障人群活动需求度较高的主要服务设施(表1)。

在基本活动空间范围内,视障人群主要进行如社区购物、外出散步等活动,对应的主要服务设施与生活保障相关,如活动场地、便利店、商业网点、餐饮店等设施;在社会活动空间范围中,主要与城市级服务设施关系密切,包括菜市场、商场、医院等。可见,未来对于视障人群无障碍环境的建设应更加关注并加强无障碍设施与这些高需求度服务设施的联系。

视障人群的活动特征反映出其日常生活的丰富性,但许多视障参与者明确表示“平常根本无法出门”“路都不知道在哪”“越走越危险”等问题,基本都是靠亲戚、朋友协助外出活动的。

由此,针对无障碍环境的建设情况,本次研究对81名视障参与者的居住环境(居住地周边约0.5 km范围内)进行了实地调研。结果发现:在一些较新的居住社区中,无障碍环境建设较好,配置有相对完善的无障碍设施;而在一些老旧社区中,绝大部分缺乏无障碍标识设施,且未铺设盲道,停车杂乱无章,对居住在内的视障人群开展日常活动会产生较大影响;而在社会活动空间层面,研究发现盲道、无障碍标识等无障碍设施除了存在被占用、断头、不连贯等问题,还存在与社区无障碍设施联系性不足的问题,尚未形成一套完整的无障碍环境系统,无法有效引导视障人群独自开展更大范围的活动。由此,本次研究根据视障人群的活动特征、设施需求特征及现状问题,提出视障人群无障碍环境设计策略构想,希望可以为更多的视障人群实现顺利出行提供帮助。

由于视障人群无法通过视力获取外部信息,若要自主开展活动,首先要保证社区空间(即基本活动空间)范围内盲道、无障碍标识等无障碍设施配置的完整性与布局的精准性,这对帮助视障人群迈出第一步开展自主活动具有重要作用;其次,要结合视障人群对设施的需求特征,通过配置盲道、无障碍标识等无障碍设施加强居住场所与各类服务设施之间的联系,建立顺畅高效的出行系统,提升设施之间的连通性与可达性,为视障人群开展近距离基本活动、中远距离社会活动提供保障。

由此,本次研究从空间范围、场景特征、公共服务设施设置、无障碍设施布局等方面构建视障人群无障碍环境模型,并提出相应的规划响应策略(表2)。其中,模型包括2个圈层与1套系统:圈层1为视障人群的基本活动空间范围,即“居住地—社区”空间范围;圈层2对应社会活动空间范围,即“居住地—社区—城市”空间范围;1套系统对应“居住地—基本生活服务设施—城市活动服务设施”的无障碍出行系统(图7)。

圈层1作为视障人群生活的基本单元空间,要保证无障碍设施配置的准确性与有效性,为有需求的视障人群顺利实现“第一步出行”提供帮助。

圈层2可以根据视障人群的活动特征,在居住地周边1 km范围内,对照现有服务设施配置标准,进一步优化并完善相关设施布局。例如,有不少视障参与者表示去残疾人协会活动或者外出工作的路途太远,潜在不安因素较多。因此,可根据实际需求人群的数量,考虑适当增设残疾人活动中心,一方面可以满足视障人群的社会活动需求,另一方面也可以为残障人群提供更多参与社会活动的机会。

在无障碍出行系统中,首先要弥补圈层1的社区活动空间范围内无障碍设施尤其是盲道、无障碍标识的缺失,提升服务设施的可达性,构建社区活动空间范围无障碍设施与城市空间活动范围无障碍设施的有效接驳。在圈层2的城市空间活动范围中,可结合主要服务设施的分布特征,有针对性地提出盲道系统、无障碍标识设施的布局原则与空间方案,加强无障碍设施服务的精准性与有效性,避免漫无目的建设导致潜在的社会问题。

视障人群无障碍环境的研究是综合考虑人群活动特征、无障碍设施与公共服务设施建设组织关系的一次探索。目前,我国大量残障群体存在出行难、生活难等社会问题,然而有关他们的相关研究与策略支撑却显不足。随着我国逐渐进入深度老龄化社会,会有更多因视力等障碍而行动不便的人群出现,进一步推动无障碍环境建设、加强无障碍设计,对提升城市居住品质及改善残障人群生活环境具有重要的现实意义。

本次研究依据81名视障人员的GPS时空行为数据分析,发现视障参与者的日常活动类型丰富,中远距离出行活动占比高。综合空间活动范围与日常活动场景特征,研究将视障人群的空间活动范围划分为基本活动空间范围与社会活动空间范围两类。其中,基本活动空间范围为居住地周边0.5~1.0 km,涵盖活动场地、便民超市、商业网点等服务设施,主要满足视障人群的基本生活需求;社会活动空间范围可覆盖整个城市,涵盖了残疾人活动中心、菜市场、超市、医院、餐饮等服务设施,主要满足视障人群在社交、非必要生活用品采购、工作、探亲等方面的生活需求。此外,通过对视障参与者的居住地调研发现,在基本活动空间范围内,盲道、无障碍标识设施建设存在缺失,老旧社区情况尤其严重;而在社会活动空间范围内,也存在社区无障碍设施与城市盲道系统、服务设施及交通设施联系不足等问题。

基于此,本次研究从空间范围、场景特征、公共服务设施设置、无障碍设施布局等方面提出构建视障人群无障碍环境模型与制定规划响应策略。模型的核心是优先保证基本活动空间内无障碍设施的完整度,为视障人群走出家门创造更多可能;同时,对盲道、无障碍标识等无障碍设施提出设计目标与布局原则,增强无障碍设施与服务设施建设的结合度,提升无障碍设计在顶层规划中的作用,保证无障碍环境建设的系统性与精准性。

由于视障人群的特殊性,本次研究在参与者数量、数据统计准确度等方面存在一定局限性,同时由于新型冠状病毒感染疫情背景,视障人群出行活动与平常状态可能存在差异,对结论分析会产生影响。未来研究会进一步增加参与人群数量,拓展研究样本类型,丰富研究方法,提升研究结果对相关城市建设领域的可参考性。

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号