社区生活圈层面的体检与更新结合将带动城市基本人居单元的精准优化,推进城市人居品质的提升,增强人民群众的获得感与幸福感。文章以“城市人”理论为指导,提出以“人居特征识别—社区生活圈基础划定—典型社区生活圈选取—社区生活圈体检评估—社区生活圈更新优化”为核心步骤的“体检—更新”联动的社区生活圈规划方法,并以武汉市为例,选取4个典型社区生活圈展开实践探讨,在体检层面,开展基于物性匹配的空间接触机会评估、基于理性优化的空间承载系统评估;在更新层面,提出重点提升方向与规划意向,基于自存与共存平衡确定重点项目库,并提出围绕人的典型属性、社区治理模式的规划实施保障手段,为我国社区生活圈更新规划提供借鉴。

[关键词] 城市人居品质;社区生活圈;体检评估;更新规划;“城市人”理论;武汉市

[文章编号] 1006-0022(2022)08-0052-08

[中图分类号] TU984.12

[文献标识码] B

[引文格式] 洪梦谣,魏伟,夏俊楠.面向“体检—更新”的社区生活圈规划方法与实践[J].规划师,2022(8):52-59.

0 引言

为贯彻以人为本的可持续发展理念,应对新型城镇化建设的精细化存量规划要求,传统面向房地产开发、缺乏系统评估、模式粗放的旧城改造逐渐被强调公共服务完善、精细化体检评估、以居民满意为导向的城市更新所取代。2021年,自然资源部、住房和城乡建设部相继发布了《国土空间规划城市体检评估规程》《关于开展2021年城市体检工作的通知》。两部委的体检评估指标分别侧重于“区域性和自然资源类规划”“城市人居环境现状和相关公共政策的实施绩效”,反映了当前宏观、中微观两种不同视角的城市体检研究。宏观视角的城市体检研究继承总体规划实施评估研究的思想,在国土空间的开发与保护背景下扩展评估维度,衔接国土空间规划的编制与实施,“提升土地使用效益,推进城市更新”,制定面向未来城市发展的战略;中微观视角的城市体检研究缘起于城市环境恶化、城市住房紧张、城市交通拥堵乃至城市贫困等城市病量化探究,以及影响机制分析及治理体系探索,主要结合多源数据进行体检,构建动态监测机制,面向城市更新建设提出“体检评估先行”的要求,并要求体检具备更微观的要素视角(如道路交通、社区、城中村等)。这不仅强调了城市体检评估与城市更新规划的联动,还体现了科学、精准、体系化的更新规划导向。

在政策指引与相关研究的推动下,以试点城市为重心的城市体检工作在全国范围内逐步开展,并具有以下3个核心特征:①注重评估维度多元化,强调部门协作与公众参与;②注重评估数据多元化、评估手段智能化,搭建体检信息平台;③认识到评估的层级性,多以指标类型区分空间层次。其中,自然资源部发布的“共享”指标体系、住房和城乡建设部发布的“生态宜居”指标中均有社区人居单元构建的评估内容;上海市探索了多专题的年度监测成果体系,将“15分钟生活圈建设”作为重要部分进行评估与规划。当前,我国针对城市体检的研究与实践体系庞杂、内容丰富,强调以人为本的评估导向,面向城市治理、绩效评估与城市监测,其对更完善的数据、更全面的视角、更有针对性的指导的追求推进了学界对城市问题的全面探索。但当前的城市体检与空间规划的衔接较弱,层次不明晰,重点不突出,大而全的工作模式对城市精细化管理水平的提升缺乏针对性的指导。社区生活圈作为基础性人居单元,是城市人居品质提升研究的核心对象,而当前相关城市体检与更新工作的衔接性较差,缺乏专门针对社区生活圈的城市体检内涵界定与更新工作框架。因此,本文以武汉市为例,以“城市人”理论为指导,在微观层面探讨面向“体检—更新”的社区生活圈规划工作思路、价值意义及实践应用。

1 “城市人”理论下的社区生活圈“体检—更新”方法体系构建

1.1 社区生活圈更新规划与城市体检的层级关系

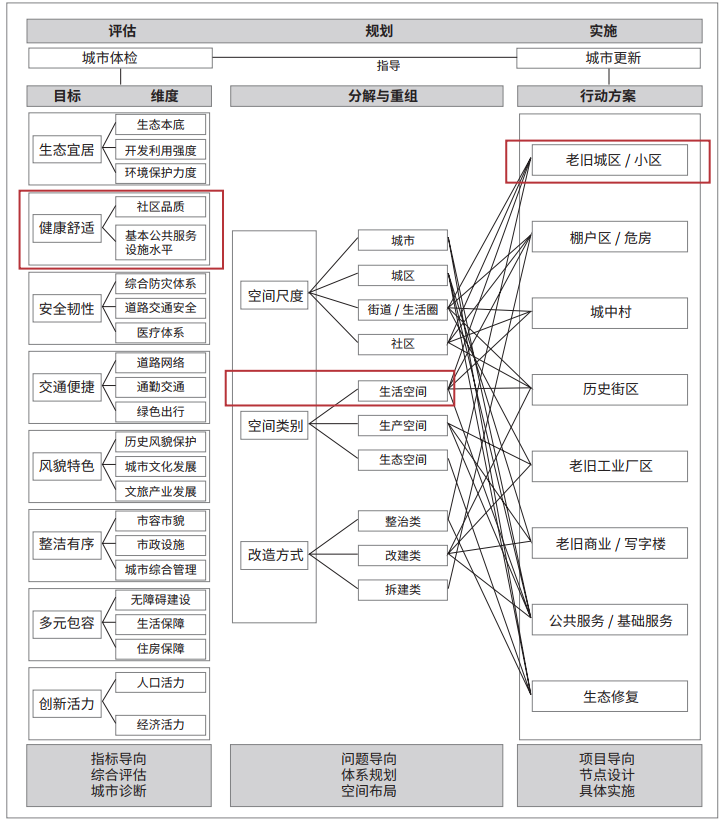

城市更新以具体项目实施为导向,当前国内的研究及实践主要面向老旧城区、老旧社区、棚户区、危房、城中村、历史街区、老旧工业厂区和老旧商业片区等低效用地,以及公共服务设施、市政基础设施、生态修复、海绵城市等专项规划及智慧城市、韧性城市等专题研究。城市更新进入集中期后,城市治理主导政治话语。但城市更新工作侧重实践,应将其与城市体检结合起来,强化城市体检在挖掘城市问题、推进城市更新工作中的基础性作用,构建“体检—更新”体系以强化城市更新问题导向(图1),以空间尺度、空间类别及改造方式联动城市体检工作目标及城市更新行动方案。本文在“城市人”理论指导下,以社区生活圈层级的体检与更新为例进行实践探索,即以生活圈尺度、生活空间类别、整治类改造方式为主,在体检方面侧重于公共服务设施供给、交通便捷、环卫、安全等民生项目,在更新方面以环境风貌和公共服务品质提升、社区治理体系完善等为核心目标。

图1 城市“体检—更新”体系构建示意图

资料来源:根据《关于开展2021年城市体检工作的通知》相关内容并综合各城市更新行动实施方案绘制。

1.2 “城市人”理论下的社区生活圈体检与更新

“城市人”理论是梁鹤年先生提出的以以人为本为核心的规划理论。该理论认为,人是具有共性的,可将其总结为“物性”“群性”“理性”。“物性”是人理解、体验与改造世界的标尺,如在社区生活圈层面,将人的步行尺度及其对安全、方便、舒适、美观的需求作为划定人居空间的依据;“群性”描述人通过聚居来提升空间接触机会,可以说群居属性决定了聚落与城市的形成;“理性”关乎选择与分配,作为群居动物,人的理性驱使其追求自存与共存的平衡。

规划追求的是空间接触机会的质和量,规划的手段是空间使用和分配决策,规划的原则是真正持久地满足理性的人的需求。理论的逻辑原点在人,以人的需求推导设施与空间的配置;而实践的逻辑原点则在空间,以空间的使用与分配推导设施的配置和人的需求。由此,本文构建起以“人居特征识别—社区生活圈基础划定—典型社区生活圈选取—社区生活圈体检评估—社区生活圈更新优化”5步为核心的“体检—更新”联动的社区生活圈规划方法(图2)。

图2 面向“体检—更新”的社区生活圈规划方法示意图

(1)人居特征识别。

面向空间规划改革后“以社区生活圈为单元补齐公共服务短板”的需求,15分钟社区生活圈成为城市(乡村由于人口密度、自然环境等基本条件不适宜构建15分钟社区生活圈)重要的人居子系统,这就要求它有体量,体现为具有清晰边界、适量人口、自给能力等;有组织,能够自组织,也能够在城市体系中承载相对应的功能;能沟通,是一个相对开放的整体。在典型社区生活圈选取中,本文依据“城市人”理论中人居空间规模、密度、结构的基本属性,将容积率、建筑密度作为核心指标进行空间判读。

(2)社区生活圈基础划定。

以空间为抓手,基于社区生活圈15分钟步行可达的空间规模、与人的需求相匹配的总体结构及空间人口密度的核心特征,围绕安全、方便、舒适、美观的需求划定15分钟社区生活圈范围。

(3)典型社区生活圈选取。

典型社区生活圈的选取需遵循如下原则:①容积率、建筑密度相似的社区生活圈,其追求的人与空间接触机会的供需匹配模式相似;②由于人的自由追求与规划建设,城市中存在不同年代、不同空间属性的社区生活圈,城市更新则面向其中年代较早、人居特色较突出、人居品质较差的社区生活圈展开;③提取不同典型的社区生活圈,总结社区生活圈体检及更新规划的思路。

(4)社区生活圈体检评估。

社区生活圈体检评估包含3项主要内容:①空间接触机会评估。人是空间接触的追求者与提供者,在社区生活圈中,与人的日常行为密切相关的空间接触机会主要体现在基本公共服务设施的使用上。借鉴马斯洛的需求理论,本文将人的需求分为个人需求、社会需求、外部需求。其中,个人需求与需求理论中的生理需求、安全需求相对应,保障人的生命健康、基本生活,体现在医疗设施、商业设施、社区服务设施、养老设施的使用上;社会需求与需求理论中的社会需求和尊重需求相对应,指人能够参与到社会活动中,在社会群体中找到价值,体现在教育设施、文体活动设施的使用及部分就业机会的均等上;外部需求与需求理论中的自我实现需求相对应,指人能够与社区生活圈以外的空间联系,发挥自己的潜能和实现理想,主要体现在开放空间和公共交通设施的使用上。②空间支撑系统评估。在相关规范的指导下,本文将与居民出行、休闲等相关性较强的用地与建筑、路网肌理、基础设施、风貌控制作为空间支撑系统的组成成分,对其空间接触机会的规划应有刚性的管控与弹性的引导,体现社区生活圈的基础服务功能与特色发展的可能性(图3)。③自存与共存平衡的理性公众参与。“理性城市人”以最小气力追求自存与共存平衡下的最优空间接触机会,这里的“最优”是指无论作为空间接触机会的追求者还是提供者,都能够达到自存与共存的最高平衡,对应在城乡研究范畴就是关注供需双方的需求差距,选取合理的可达性/承载力/满意度的上、下限、区间数值,达成自存与共存的平衡,并以最大满意为目标,利用城乡规划可调控的手段和方法(人口密度、人居规模、布局模式等)提高人与人居环境的匹配度。

(5)社区生活圈更新优化。

社区生活圈更新优化是城市存量规划中的重要组成部分,面向对象主要是老旧社区,较为普遍的区分方法是其更新的时间节点是否为2000年,同时存在“一刀切”的现实问题;更新目标根本上是为提升社区居民的获得感与幸福感,推进城市高质量发展;根据社区生活圈优化基本公共服务、提供良好公共环境的基本职能,将社区生活圈的更新内容界定为空间属性提升及非空间管控优化。总而言之,社区生活圈更新优化以不大拆大建为指引,以空间整治、设施增设与优化等为主要手段。

总体上看,一方面,自上而下的体检评估,如可达性(“物性”)、承载力(“群性”)等的体检评估能够在合适的规划框架下进行,可减少缺漏;另一方面,自下而上的更新反馈,如满意度、归属感(“理性”)等的更新反馈能够在合理的价值导向(自存与共存的平衡)下推进。

2 武汉市社区生活圈更新规划中的体检应用

2.1 人居空间识别

根据既有研究结论,鉴于数据的可获取性,本文以武汉市居住用地的容积率、建筑密度来定义15分钟社区生活圈的空间典型性,将容积率划分为低(1.5以下)、中(1.5~2.5)、高(2.5以上)3类,将建筑密度划分为低(20%以下)、中(20%~25%)、高(25%以上)3类,并组合形成9类以居住用地为依托的典型人居空间:低容积率低建筑密度(以下简称“低容低建”)、低容积率中建筑密度(以下简称“低容中建”)、低容积率高建筑密度(以下简称“低容高建”)、中容积率低建筑密度(以下简称“中容低建”)、中容积率中建筑密度(以下简称“中容中建”)、中容积率高建筑密度(以下简称“中容高建”)、高容积率低建筑密度(以下简称“高容低建”)、高容积率中建筑密度(以下简称“高容中建”)、高容积率高建筑密度(以下简称“高容高建”)。

2.2 社区生活圈基础划定

以居住用地容积率、建筑密度为核心指标,在考虑周边自然环境、交通环境、区位环境的影响基础上,遵循优良的空间基础、充足的基本公共服务、开放包容的公共空间、便捷的交通系统指导原则,在武汉市主城区划定428个社区生活圈(图4)。从社区生活圈的类型来看,中容低建、高容低建、高容中建3类社区生活圈为主要类型,其比例分别达到21.26%、20.33%、17.52%。

2.3 典型社区生活圈选取

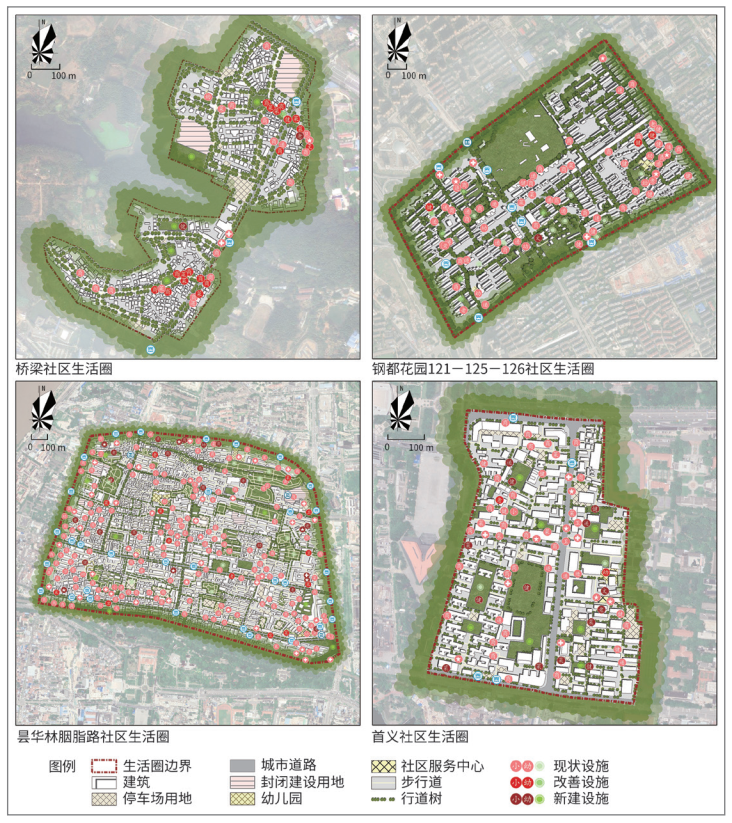

围绕中心城区,选取建设年代较早、边界更清晰、建设更完整、状态较稳定的典型社区生活圈作为实践案例。由于低容低建、低容中建类社区生活圈不是未来的导向型人居空间类型,而中容低建、高容低建、高容高建类社区生活圈大多建设年代较新,本文选取低容高建、中容中建、中容高建及高容高建4类社区生活圈作为研究对象(表1),并依据需求层次确定需提取的设施,包含幼儿园、小学、医疗设施、社区服务中心、养老服务设施、社区文化活动中心、体育健身设施、菜市场、便利店/超市、物流点、社区绿地/公共广场、地铁站、公交站13类基本公共服务设施。

2.4 社区生活圈体检评估

2.4.1 基于物性匹配的空间接触机会评估

(1)点与布局。

以基本公共服务设施为核心的社区生活圈基础设施选址有着不可变更的稳定性(不可移动)和唯一性(精准投放)。本文基于物性匹配的空间接触机会评估,针对每一类设施划定0~350 m、350~700 m、700~1000 m 3个步行圈层,分别对应步行5分钟、10分钟、15分钟可达的生活圈层,通过网络地图识别及实地调研,完善社区生活圈内部的步行路网,同时根据道路网络空间分析结果,统计15分钟社区生活圈内各类设施的5分钟、10分钟、15分钟覆盖率。此外,通过统计各类设施可达圈层的比例,定义加权平均时间,测度典型社区生活圈中各类设施的可达性,具体计算公式如下:

式中,WMT是该社区生活圈的加权平均时间;n为社区生活圈的圈层数;Ti是第i个社区生活圈的标准可达时间(15分钟以上计为20分钟);Si是第i个社区生活圈的覆盖面积;S是该社区生活圈的总面积。计算结果显示(表2),总体上便利店/超市、物流点、菜市场、公交站表现出较好的可达性,地铁站、社区文化活动中心、幼儿园、小学表现出较差的可达性,其中社区文化活动中心、社区绿地/公共广场、小学、地铁站存在一定的设施缺口。从设施可达上看,首义社区生活圈、昙华林胭脂路社区生活圈表现出较好的设施供应与均衡布局特征。

(2)量与供应。

在合理的选址之上,在不超过人的“物性可达”前提下,设施所覆盖的人口数量直接决定设施规模。而设施规模问题较设施布局问题具有更大的复杂性,从底线控制的角度看,规划工作者更应关注与设施布局结合的设施供应问题。因此,按实际路网分别对每一类设施划定互不重叠的居民出行成本服务区(以下简称“服务区”),从服务区承载人口和最远可达距离两方面进行设施承载力分析。①服务区承载人口。通过计算各典型社区生活圈中各类设施服务区的人口均值(图5),可以看到桥梁社区生活圈的人口承载压力最小,其次是钢都花园121—125—126社区生活圈、首义社区生活圈,承载压力最大的是昙华林胭脂路社区生活圈。不同社区生活圈的设施也呈现出典型的人口承载压力特征,综合来看,各社区生活圈中的文化活动中心、体育健身设施、养老服务设施、地铁站的人口承载压力较大。②最远可达范围。通过计算各典型社区生活圈中各类设施服务区的最远可达范围(图6),并将其作为设施布局均衡性的衡量依据,可以看到,总体上首义社区生活圈的均衡性较好,其次是昙华林胭脂路社区生活圈、钢都花园121—125—126社区生活圈,均衡性最低的是桥梁社区生活圈。

(3)质与服务。

从宏观的城市公共服务层面看,设施质量问题通常涉及地方经济情况、人口素质、主政部门管理、政策导向等多种复杂问题,虽难以测度但却易于被各城市的管理要素调控;规划从业者面临的问题是,城市中各管理要素都可能对公共服务设施的质量产生影响,但在布局和定量工作之外,任何管理要素都不是规划师所能主导的切入点,因此规划师需发挥“布局的决定”作用和“规模的控制”作用,而“质量的引导”作用应当是全社会共同关注的内容。

2.4.2 基于理性优化的空间承载系统评估

本文对不同调研位置进行安全、方便、舒适、美观评分(5分制),并将评分结果进行克里金差值处理,形成连续界面,并综合各维度进行社区满意度评估(图7)。

总体上看,社区生活圈中设施更完善的区域,其整体满意度也更高。由设施集聚形成的小型服务中心往往是一个社区生活圈中的活动密集区域,也是更受关注的区域。而满意度的变化有几种典型的空间表现:①成片的满意度“塌陷”,通常是由社区生活圈中不同社区之间建设水准的差异造成的;②从外部街道空间向内部街道空间的满意度逐渐降低,通常是由社区生活圈本身的建设水平较差造成的;③从外部街道空间向内部街道空间的满意度逐渐上升,或某一侧外部街道附近的满意度较差,通常是由外部空间混杂造成的;④低满意度空间较为均匀,通常是由内部空间的某些细节规划建设缺陷造成的。

2.5 社区生活圈更新优化策略

2.5.1 重点提升方向与规划意向

依据以上评估结果,本文针对4个典型社区生活圈提出相应的重点提升方向与规划意向(图8)。

(1)桥梁社区生活圈。

该社区生活圈呈现从鲁磨路向社区各维度评价相对变低的空间特征。但北边片区的社区深处由于有大量对外商业建筑,各维度评价相对较高;而与东湖水域、农田接壤的西南部路面逐渐由硬化路变为土路,建筑质量参差不齐,缺乏路灯、排水等基本市政设施,各维度评价较差。规划以社区服务中心为中央节点,以南北两个综合服务片区为主形成一南一北两个公共服务中心,并向西部水域形成绿化景观渗透。

(2)钢都花园121—125—126社区生活圈。

该社区生活圈各维度评价呈现南低北高的空间特征。调研中发现环境整洁程度、路面停车对绿地系统的占用是影响各维度评价的主要因素,尤其影响安全性与方便性的评价。因此,规划以武汉市园林科普公园为绿化景观核心,沿主要道路布设公共服务设施,合理布局停车空间,综合提升片区商业与交通活力。

(3)昙华林胭脂路社区生活圈。

该社区生活圈呈现东北部各维度评价均明显优于西南部的空间特征。该社区生活圈西南部居住区年代久远,设施陈旧,环境质量较差;而东北部为大学周边及较新居住小区,配套设施较为完善。规划以社区生活圈内的若干个社区服务中心为核心,配合现有的文化服务、养老服务、小型商店等设施,新增休闲娱乐场地和体育活动设施,服务周边小范围的社区居民,为其提供近距离的基础生活服务。

(4)首义社区生活圈。

该社区生活圈各维度评估呈现内低外高的空间特征。调研发现,社区生活圈中的灯光、公共空间的景观及活动设施、绿化等均有不同程度的老化,是影响各维度评价的主要因素。因此,规划以绿色空间为依托,设置社区生活圈景观节点;以商业设施、社区卫生服务中心、社区服务中心等设施为依托,在北部商住混合片区、南部教育服务片区、东部综合服务片区设置社区服务综合节点;依托社区绿地空间,打造7个社区生活圈景观节点。

2.5.2 基于自存与共存平衡形成具体行动项目库

结合以上规划意向将拟实施的项目整合形成具体行动项目库,并对相关利益主体进行访谈。例如,桥梁社区生活圈的老年活动中心建设就涉及社区老年群体(需求方)与社区管理人员(供给方),从需求方自存角度看,老年群体希望在5分钟内可达老年活动中心,并享受多样化的服务;从需求方共存角度看,老年群体能够理解政府方面的资金投入有限,可以接受一定的距离与功能落差。从供给方自存角度看,社区管理人员希望在较少投入与更方便管理的基础上满足社区老年群体的需求;从供给方共存角度看,社区管理人员能够理解老年群体对于社会交往、医疗服务等多重功能的需求。因此,综合需求方与供给方的需求,可以提出一个合理的解决方案,即结合社区服务中心、文化活动中心布局老年活动中心,老年活动中心与社区医疗服务中心相距也较近,虽然与社区整体居住空间相隔一条次干道,但是该道路上车辆行驶较慢,相对安全,且相应投入较少,管理方便,能够达到双方自存与共存的平衡。在此原则指引下,形成具体行动项目库(表3)。

2.5.3 面向典型人居类型社区生活圈的体检与更新

本文进一步选取10个不同类型的社区生活圈进行深入研究(表4),总结各类典型社区生活圈的设施完善度、社区成熟度及改造迫切度,发现总体上低容高建、中容中建、中容高建、高容高建类社区生活圈的更新需求较迫切。

低容高建类社区生活圈大多呈现老旧城区(尤其是城中村)风貌,在武汉市主要分布在东湖周边及部分老城区,与较差的社区生活圈品质对应的是较好的区位优势,其往往布局在生态要素较好的城市腹地,是城市更新的重点区域。

中容中建与中容高建类社区生活圈多呈现为大面积的居住组团,建设年代也较早,设施老化,服务水平亟待提升。由于传统空间规划带来的高密度布局模式,社区公园缺乏、街道拥挤、停车困难等问题较为突出。从武汉市来看,这些社区生活圈中有部分作为核心风貌区,应进行文化、旅游、历史建筑保护与重新利用相结合的提升改造。

高容高建类社区生活圈在武汉市三镇的主城区中分布较为集中,体现了武汉市高密度的城市人居特征,虽然总体上服务水平、社区风貌都较好,但是为了打造更高品质的城市人居环境,应以开敞空间的精细化提升、老化设施及建筑局部的更新改造、设施类型完善为主对其进行更新改造。

3 结语

本文基于“城市人”理论架构,形成了一套联动城市体检与更新的社区生活圈规划方法,既关注自上而下的城市统筹,又体现了自下而上的理性公众参与。城市体检方法的核心是以指标为导向综合诊断城市问题,而城市更新则更多是以项目为导向进行不同类型的城市空间节点设计与规划实施,对于在社区层面衔接体检方法与更新工作具有重要的现实意义,可以更精准、更高效、体系化解读社区生活圈的品质内涵并做出具体的规划布局;同时,也体现了更科学、更客观、全流程的规划思维。但研究结果显示出社区生活参与的核心群体以中老年女性居多,其次是中老年男性及儿童,而青年人的参与较少,未来研究中应进一步抽取不同典型人群的特征,提升主要参与群体的归属感、获得感,增强社区生活圈的宜居性、便利性,提出社区参与多元化、社区精神文化繁荣再生等规划实施保障策略。

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号