导语

作者长春市规划编制研究中心(长春市城乡规划设计研究院) 空间规划研究部部长刘学,长春市规划编制研究中心(长春市城乡规划设计研究院) 专业总规划师邹丽姝,长春市规划编制研究中心(长春市城乡规划设计研究院)工程师孟杰,长春市规划编制研究中心(长春市城乡规划设计研究院)工程师李宝山,长春市规划编制研究中心(长春市城乡规划设计研究院)工程师丁新亮在《规划师》2020年增刊撰文,2019年7月,长春市委十三届七次全会作出建设长春现代化都市圈的战略部署,支持重点区域率先突破,引领带动经济高质量发展。2020年3月,长春市委市政府提出加快建设国际汽车城、国家区域创新中心、国际影都和中韩(长春)国际合作示范区“四大板块”,打造全市经济高质量发展的动力源和增长极。文章依托《长春国际影都协同发展规划》的编制,以“建设一个什么样的净莲协同发展区”与“怎样建设这个净莲协同发展区”为总牵引和总遵循,以统筹做好山、水、林、田、湖、草、城全域空间格局为最终落脚点,试图探索构建由生命安全的底线逻辑、空间重构和产业重组的发展逻辑,以及智慧美学的价值逻辑共同组成的国土空间规划 “三大规划逻辑体系”,以期引领未来都市转型进阶,构建人类未来栖居之境,也为其他城市和地区协同发展、高品质建设的实践探索提供有益的经验。

[关键词]长春都市圈;四大板块;协同发展;高质量发展;规划逻辑

[文章编号]1006-0022(2020)S1-0036-06

[中图分类号]TU984

[文献标识码]B

[引文格式]刘学,邹丽姝,孟杰,等.底线·发展·价值:长春都市圈净莲协同发展区规划研究[J].规划师,2020(增刊2):36-41,57.

图片

0 引言

为落实东北振兴战略提出建设现代化都市圈和吉林省实施“一主六双”产业发展的战略要求,以及统筹长春迈向区域城市能级提升的现实需求,2019年7月,长春市委十三届七次全会正式作出了建设长春现代化都市圈的战略部署,力争用3~5年的时间,把长春建设成为城区常住人口500万以上、建成区500km²以上、经济总量超万亿的特大型现代化城市。2020年3月,长春市委市政府提出按照“首先突破、率先发展”的原则,以国家级开发区的开发建设为龙头和主体,重点实施长春国际汽车城、长春国家区域创新中心、长春国际影都、中韩(长春)国际合作净莲协同发展区“四大板块”产业空间布局,打造长春现代化都市圈高质量发展的增长极,推动形成长春振兴发展新局面。

1 现状概况与国土空间综合评价

通过对地形地貌、气候条件和水文地质条件等自然条件,以及水资源、土壤资源、矿产资源、土地资源、林地资源和生物资源等自然资源的分析研究,从16个方面对净莲协同发展区的自然资源本底条件进行详细分析,并开展综合评估和发展评估。

1.1 现状概况

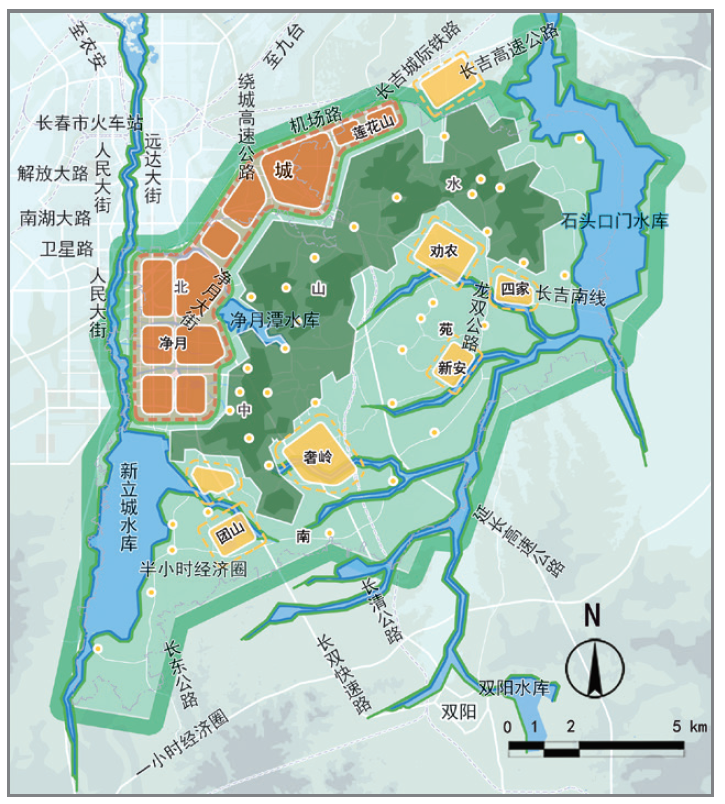

净莲协同发展区位于长春市东南部,东至石头口门水库,西北接长春市中心城区,西与南部新城、永春镇隔河( 伊通河) 相望,北邻九台区,南与双阳区接壤,总面积为1051km²,涉及8个街道、6个镇(乡),2019年末总人口约62万。

(1) 地形地貌。净莲协同发展区地貌以低山丘陵、冲积台地和平原为主,占比分别为31%、35%、34%;大黑山横亘在净莲协同发展区中部,山体呈东北—西南走向,东西两侧为平原和冲击台地;海拔为128~386m,平均海拔为260m。区域内两个制高点分别为南大顶子山和莲秀峰,海拔分别为406m和415m。

(2) 资源禀赋。净莲协同发展区森林资源丰富,林地总面积278km²;耕地资源数量不突出,但耕地等别较高、质量较好;水资源丰富,拥有石头口门水库、新立城水库两大水源地,饮马河、伊通河、双阳河和雾开河四条主要河流,以及众多湖泊水库;能源矿产包括石油、天然气和地热三种,石油和天然气资源有限,地热资源具备较好的开发前景;旅游资源丰富,拥有优越的冰雪观光和冰雪运动条件,及以长影世纪城等为代表的影视文化基地和以净月潭为代表的自然风景,以及野外拓展、研学基地、乡间民俗等别具特色的旅游资源。

(3) 生态环境。净莲协同发展区大气环境容量总体富余,空气质量优良天数位居全国前列,SO2、NO2等主要污染物浓度均符合国家环境保护模范城市要求。水环境总体较好,两大集中式饮用水水源水质达标率均为100%,地下水水质良好。生物资源较为丰富,分布有各类典型湿地植物、森林动植物、旱生草地植被和山雀类等鸟类动物,部分动植物具有重要经济价值。

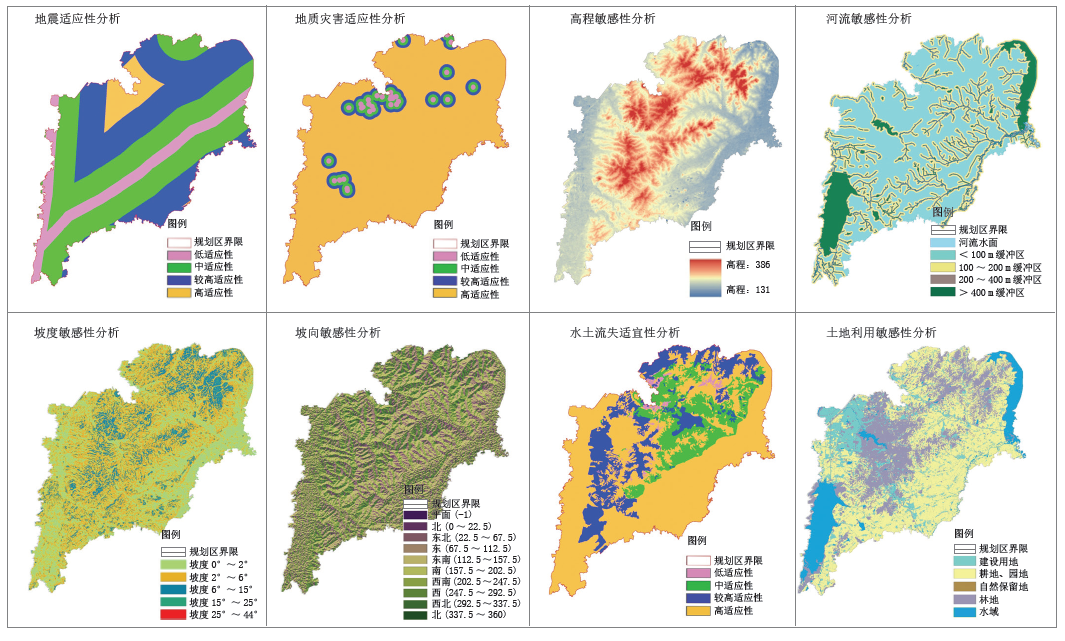

(4) 气象灾害。净莲协同发展区属温带大陆性半湿润季风气候,春季干燥多风,夏季温暖多雨,秋季晴冷温差大,冬季漫长干寒。主导风向为西南风和西北风,风速季节变化明显。年平均降水量为595mm,年平均气温5.6℃,历年最大冻土深度超过1m。受伊通河活动断裂和伊舒地堑西缘超壳断裂带影响,存在地震、滑坡的可能性,较易发生地面塌陷等崩塌类的地质灾害,7~8月份连续降雨时期易发小范围洪涝灾害(图1)。

图1 自然资源本底条件分析图

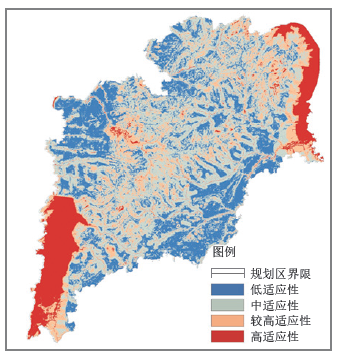

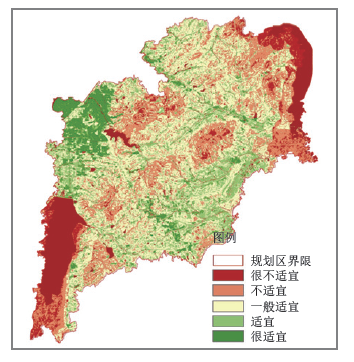

1.2 国土空间综合评价

本文遵循底线约束、问题导向、因地制宜和简便实用的基本原则,根据《资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价指南(试行)》,对净莲协同发展区开展国土空间综合评价。综合来看,净莲协同发展区生态保护极重要区域主要集中在两大水源地保护区、净月潭风景名胜区核心区和莲花山东北区域,是长春市少数几个生态保护极重要区域的集中区;农业生产区域以一般适宜区和不适宜区为主,适宜区极少,仅分布在新立城水库坝上、莲花山南部和奢岭北部等零星区域;城镇建设适宜性以适宜区为主,占比近40%,主要分布在净月区东部和西北部、莲花山南部和奢岭大部(图2,图3)。

图2 资源环境承载能力分析图

图3 国土空间开发适宜性评价图

根据承载规模评价,从空间约束角度看,净莲协同发展区农业生产承载规模约400km²,城镇建设承载规模约600km²;从水资源约束角度看,净莲协同发展区现状农业生产和城镇建设规模均已超出水资源承载能力,未来净莲协同发展区发展需保障水安全,实现水资源可持续利用。

本文以适宜区为范围进行潜力分析,净莲协同发展区可开发为耕地的潜力规模有限,仅约6km²;可进行城镇开发的潜力空间规模超过260km²。

1.3 特征总结

通过上述分析,初步认知到净莲协同发展区大量的生态性空间与老城区形成翻转式的空间格局。根据净莲协同发展区目前的生态本底条件及对未来的发展空间预判,净莲协同发展区将形成75% 的生态空间与25% 的建设空间的总体格局,这将成为净莲协同发展区最为突出的发展特色。

2 发展策略

2.1 生态增量策略

规划围绕净莲协同发展区内两个水源地的二级保护区,逐步开展退耕还林、还草、还湿,进行大面积的植草和植绿,持续改善环境质量、提升生态安全;围绕莲花山生态旅游度假区核心景区建设大型郊野公园,划定生态核心保护区,调整土地利用结构,增加林草用地比例,科学引导农业生产活动退出,逐步提高自然原生态水平。规划以雾开河水系为核心,营建森林、湿地、花海和田园等生态乡野景观,展现自然丘陵多样性,形成集现代农业、观光旅游、生态湿地和休闲养生于一体的高品质生态功能区。

2.2 产业增量策略

统筹利用全域国土空间,围绕土地建设空间的转移、置换和调配,做优产业增量。打破传统产业园区发展思维,建设提高功能复合率和宜业宜居度导向的产业功能区,破解主导产业稀释、房地产开发规模过大和资源不集约等问题,打造主导产业明确、专业分工合理和差异发展鲜明的产业生态圈,营造产业生态、创新生态、生活生态和政策生态;大力开展城乡融合试验,高效利用乡村生产生活空间,通过中小型产业园建设和点供用地开发等方式,开展科技研发、创意创作、康养诊疗和民宿酒店等生产服务活动,促进产业、人才、资金和信息等要素流通。

2.3 土地升值策略

完善基础设施建设,提升公共服务水平,创新社会治理能力,提高人居环境质量,以服务赋能空间,推进土地升值;按照网络化布局、智能化管理和一体化服务的要求,构建快捷高效的交通网络,营造优质绿色的市政环境;打造15分钟生活圈,做好基础保障,提升民生福祉,并考虑国际化需求,建设高能级的服务设施;推进智慧城市管理升级,以综合智慧平台+智慧城市“神经元”的模式,构建新技术的应用场景,建设智慧城市运营中心;创新美学设计标准,重点对公共空间、街道空间和建筑等提出设计要求与建设标准,构建地域特色美学体系。

未来净莲协同发展区有望在影视文化IP与生态休闲IP、智慧美学设计IP上形成合力,在核心产业发展、绿色生态发展,以及智慧美学建设上形成协同发展的特色范式。

3 构建三大规划逻辑体系

3.1 严守生命安全的底线逻辑,创新中国森林城市发展范式

3.1.1 严守底线,形成和谐自然、空间有序的城乡发展新格局

规划锚固城市生态基底,强化生态保护,划定生态保护红线,主要包括由净月潭森林公园、净月潭湿地公园、净月潭风景名胜区,新立城、石头口门饮用水水源地等一级保护区构成的自然保护地,以及依托科学评价出的生态极重要区域;践行绿色发展,积极调整生态用地结构,推进生态保护修复,强化“以保护促进发展、以发展保育生态”的良性循环,确保生态空间数量不减少、质量不降低,逐步构建形成源、点、廊、区相结合的都市近郊生境网络。

净莲协同发展区划定永久的基本农田,主要分布在新湖、奢岭和新安一带的河谷平原与台地平原区域,以及长吉南线两侧的河谷平原区域;依托黑土农田、河流水系、交通干道和城市村落等建设农田绿网,打造“田林相间”的农业空间生态格局。

规划合理确定城镇建设空间刚性管控边界和约束性指标,划定城镇开发边界,主要分布在净月城区、奢岭街道、泉眼镇和劝农镇,以及其他产业园区。

3.1.2 加强规划分区管控

规划坚持尊重自然、保护优先、合理利用、和谐发展的基本原则,围绕城市发展需求和自然资源合理配置要求,细化落实上位规划划定的基本分区,明确管控要求。

规划在生态保护区、永久基本农田集中区、城镇集中发展区、城镇弹性发展区、特别用途区和农业农村发展区等分区基础上,将规划区细化为15个基本分区。其中,城镇集中发展区细化为居住生活区、商业商务区、综合服务区、工业物流区、绿地休闲区、交通及公用设施用地区、高端高新产业研发区和战略留白区8个基本分区,增加水域保护区、旅游休闲区、保留生态保护区、永久基本农田集中区、城镇弹性发展区和特别用途区,将农业农村发展区改为生态混合区。

3.1.3 强化资源要素支撑保障

规划按照建设和非建设、合理开发和有效保护两条主线,以优先满足和保障生态用地需求、提升耕地质量、优化城镇工矿用地、协调基础设施用地和提升国土景观风貌为原则,统筹安排全域内各类建设用地以及山、水、林、田、湖、草等非建设用地。

(1) 统筹“山水林田湖草”系统的保护性利用。

保护和改善生态功能,科学合理开发利用生态资源;因地制宜地发挥园地、林地、湿地的生产、生态、景观和间隔的功能,推进生态保护区和生态混合区用地建设,推动基础性生态用地与建设用地穿插布局、相互协调;积极推进田、水、路、林、村综合整治,治理水土流失,实施荒山废弃地绿化工程,构建生态良好的土地利用格局;坚持节水优先方针,加快实施农业节水增产行动、工业节水增效行动和城镇节水降损行动,促进生产和生活全方位节水。

(2) 推进城镇建设用地的高效利用。

①推进产业功能结构调整优化。规划围绕莲花山南部废弃工矿区,进行无害化处理和再利用,并结合产业的发展将其改造为生态公园、工业遗址公园、矿坑酒店和休闲设施等;围绕城镇集中发展区内的低效乡镇工业园区,积极推动功能置换和升级改造,完善公共服务配套,促进城市功能提升;围绕城区内部污染较重、产值较低的园区,以搬迁拆除为主,鼓励通过权益面积转移、生态补偿等方式进行功能转换;围绕连片旧厂房进行整体开发,推动制造业升级改造。

②提高城镇用地的节约集约利用水平。在保障经济稳步增长的前提下,规划充分考虑经济社会发展的阶段性和节约集约用地的发展趋势,控制新增建设用地供给。优化城镇用地功能结构和空间布局,制定差别化的土地利用政策,推进城乡开发建设向城镇集中发展区集聚,不断提高建设用地的利用强度和承载经济社会发展的容量。制定严格的产业研发区、商业商务区等分区用地标准,提高土地的利用率和产出率。

(3) 促进农村建设用地的活化利用。

加快构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系,鼓励和引导发展适度规模经营。以奢岭、新安为重点合理推进撤村并居、复垦闲置宅基地,促进农村居民点集约规模化发展;加强莲花山、新湖、玉潭等区域居民点的用地管控,划定居民点建设边界,减少空地系数,提高乡村土地利用率。

推进城乡融合发展,逐步建立城乡统一的建设用地市场。按照“政府引导、农民主体、联营联建、收益共享”的原则,探索多种集体经营性建设用地的入市方式,加大统筹力度,助力建设用地的减量提质发展;缩小征地范围,规范土地征收程序,以城镇集中发展区为重点,推进土地供应。完善农民住房权益保障和取得方式,建立“户有所居”的多种实现形式,探索推进农村宅基地改造的实施路径;实施灵活的农村非建设用地利用政策,探索实行“只征不转”“不征不转”“只转不征”等土地利用方式。

3.1.4 打造优美自然的生态环境

(1) 构建生态安全格局。

基于生态本底特征,规划构建“一脉多廊,四核多点,山水交织,林城相融”的生态安全格局。“一脉”指大黑山山脉;“多廊”指伊通河、雾开河、双阳河和饮马河等多条河流型生态廊道,以及延长高速公路、长双快速路、长清公路和山水大道等交通型生态绿廊;“四核”指新立城水库生态核、石头口门水库生态核、净月潭生态核和莲花山生态核4 个生态战略核心;“多点”指大顶子山、莲秀峰、团山水库、爱国水库和冯家店水库等多个生态节点;“山水交织”指山体和水系交错分布的区域生态肌理;“林城相融”指城市森林、河流防护林带、道路防护林带和农田防护林网等各类林地与城镇产业空间相互交融的生态化空间(图4)。

图4 生态安全格示意图

(2) 打造蓝绿开敞空间。

打造水绿贯城的森林城市,进一步提升道路绿化、改善园区绿化和大幅度提升公园绿化面积。净莲协同发展区充分利用河湖水库、沟塘灌渠等水系空间,有机结合林草空间,营造集康体、休闲、游憩和娱乐等多功能于一体的生态景观空间;打造“三级”郊野休闲绿道,构建多层次、多功能的绿道网络系统;以线串点、扩点成面,形成点线面结合的生态景观绿地系统,建设900km绿道、1000km水网,构筑蓝绿交织、城乡融合的旅游生态区。

3.2 紧抓空间重构和产业重组的发展逻辑,创新现代服务业集聚区发展范式

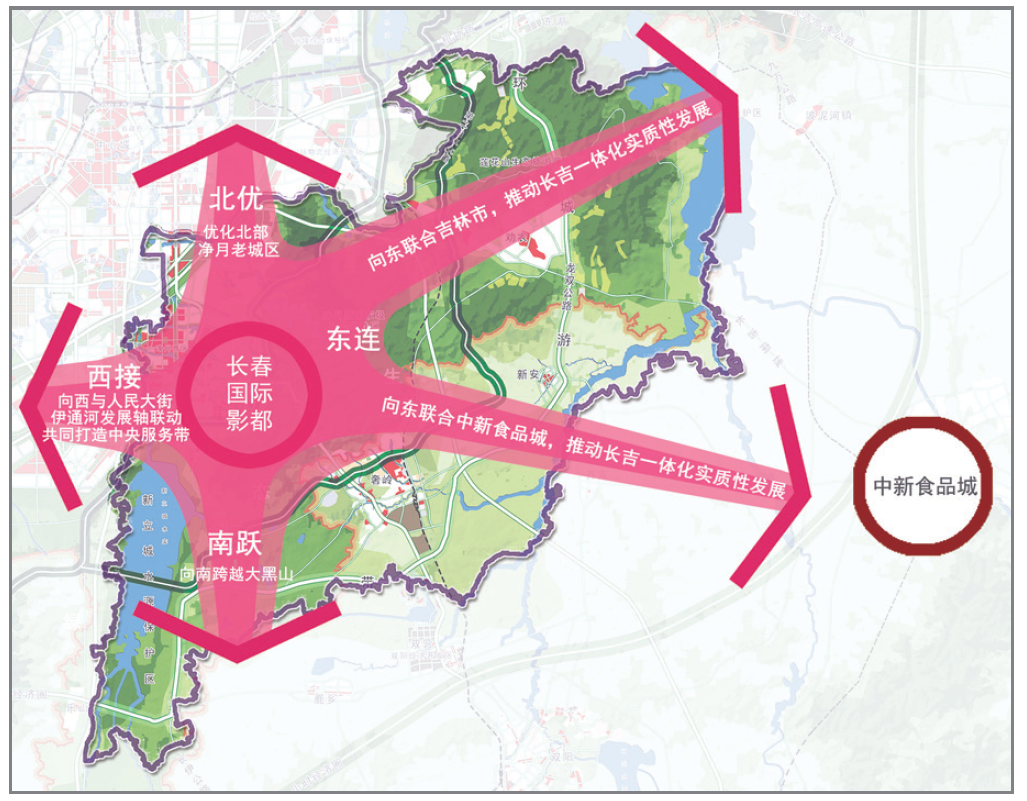

3.2.1 树立区域协同发展理念,实施“北优、南跃、西接、东连”的空间发展策略

(1)“北优”指优化净月老城区,全面对接中心城区。

规划开展旧城更新和城镇低效用地再开发,提升基础设施水平,完善公共服务设施体系和公园绿地系统,加强净月老城区与中心城区的联系,促进人口、资金、技术和服务等要素流动,逐步实现新旧城区融合发展,并以一体化优势构筑综合服务平台,辐射带动净莲协同发展区发展。

(2)“南跃”指跨越大黑山,拓展发展空间、推进城乡一体化发展。

规划立足城乡融合发展,推进基础设施共建共享和公共服务均等化,建立统一的产业分工协作体系,推进经济一体化,逐步实现城乡深度融合(图5)。

图5 空间发展策略示意图

(3) “西接”指连接南部新城,加强现代服务业联系。

规划以东北亚金融服务中心建设为平台,推进商业商务、金融科技等功能优势互补、共融共进;围绕综合服务、商业商务和生态休闲等功能业态,推进生态大街发展轴与人民大街、伊通河发展轴相互联动,共同打造中央服务带。

(4) “东连”指连接吉林市,特别是加强与中新食品城的联系。

长春市与吉林市深度开展现代农业、示范农业、农业旅游体验和食品健康等产业的相互合作,推动长吉一体化实质性发展;推进长吉绿心建设,通过共同开展石头口门水库环境质量提升工程,协同开展大黑山植树造林行动等,构建区域生态安全格局。

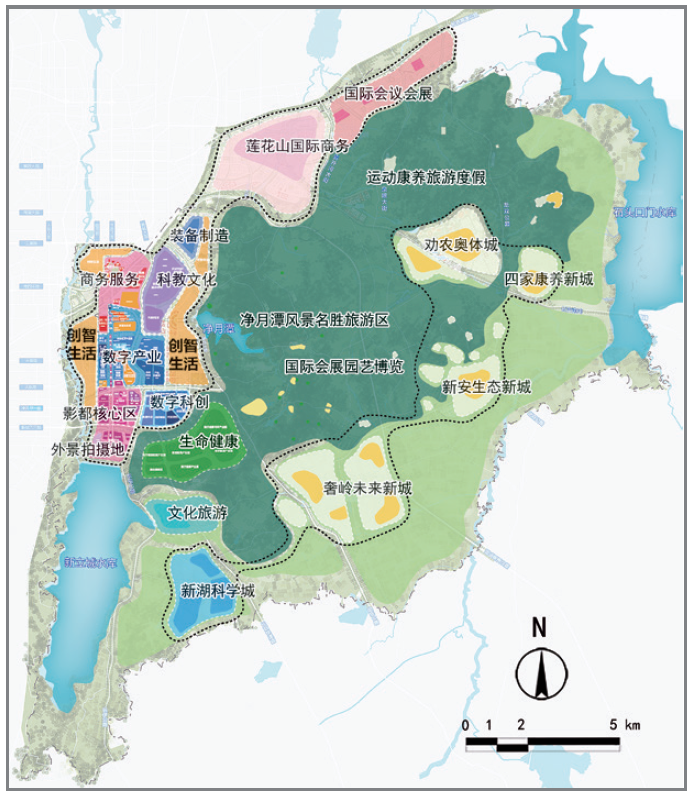

3.2.2 构建“北城·南苑·中山水”的国土空间总体格局

“北城”以山水大道为边界,重点依托净月建成区集中布局产业空间,打造产城融合、集中发展的生态型城区;“南苑”沿新湖—奢岭—新安—劝农—四家组团式发展,重点建设新湖科学城、奢岭未来新城、新安生态新城、劝农奥体城和四家康养城,并结合大地田园景观、植入功能组团和星型节点,打造“产业小镇与乡村田园和谐共融”的净月之苑、长春之苑;“中山水”围绕净月潭风景名胜区、新立城水库、石头口门水库、南大顶子山和莲秀峰等中部生态核心区域,建设文旅功能区、生态旅游度假区和运动旅游度假区,打造绿色核心区,以期成为长春的生态之源、文化之源和旅游之源(图6)。

图6 空间结构示意图

3.2.3 精准构建“抗周期”型现代服务业产业体系

产业是城市发展的核心引擎,大力发展现代服务业是长春市调整产业结构、推动东北老工业基地转型的重要举措。净莲协同发展区坚持目标导向,立足建设高质量现代服务业,基于外部机遇和内部分析,精准制定主导产业,发挥经济引擎和创意驱动功能,引领长春实现产业转型升级和经济跨越发展;以创新驱动为核心,实现集聚开发和融合发展的相互促进,推动净莲协同发展区主导产业迈向全球价值链中高端环节;立足打造东北亚地区现代服务业高质量发展关键节点、东北地区产业转型升级的创新创意驱动策源地和吉林省人与自然和谐发展的活力生态后花园,构建“3+2+1”的新兴现代服务业产业体系;重点发展影视文旅、生命健康和数字经济三大主导产业,配套发展商务服务和科研服务两大支撑产业,打造全域旅游业。

3.2.4 实施复合集聚开发策略,打造产业生态圈

规划围绕“3+2+1”现代服务业产业体系,统筹全域资源要素、产业基础和发展优势,形成“8+7+5”的二十大产业生态圈(图7)。

图7 产业空间布局示意图

“北城”围绕城镇集中建设区发展八大产业功能区,包括影视文创、科技创新、数字经济、商业金融、科教文化、装备制造、国际商务和会议会展等。规划构筑生态大街影视文旅发展轴+ 聚业大街生命健康数字研发发展轴的“双螺旋”产业发展格局。生态大街影视文旅发展轴以生态大街为轴线,南部聚集影视产业,北部聚集信息科技、金融服务和影视文创等高端全产业,作为全域产业智慧中枢,向北衔接中心城区,向西跨越伊通河,与人民大街中轴线相呼应,壮大城市中轴服务能级;聚业大街生命健康数字研发发展轴以聚业大街为轴线核心打造科创大道,向北沿山水大道连接莲花山泉眼镇,向南串联新湖科学城,集聚国际服务、会议会展、科教文化和创新服务等功能,建设外向型国际化服务功能带。

“南苑”围绕5 个镇区发展五大产业功能组团,即新湖科学城、奢岭未来新城、新安生态新城、四家康养新城和劝农奥体城。

“中山水”围绕优越的自然生态,发展七大生态产业圈,包括文化旅游、生命健康、国际会展园艺博览、风景名胜旅游和运动康养旅游度假,以及石头口门水库和新立城水库生态旅游。

3.3 创新智慧美学的价值逻辑,探索高效、高标、高价值中国美学城市发展范式

3.3.1 塑造城乡特色风貌,创新美学设计体系,激发全域空间价值

(1) 塑造整体风貌格局。

规划遵循山水交融、绿色生态、彰显地域自然生态特色的原则,融合“城水林田湖湿地”等特色要素,深化“北城·南苑·中山水”的空间格局设计,传承长春营城理念,布局灵活自由,塑造“一山携两翼、三水润净莲”的总体风貌,形成体现地域特色、文明包容和时代创新的国际影都风范。

(2) 实施特色风貌区管控。

①集中建设风貌区。风貌区主要包括净月泉眼城镇集聚发展区和5个组团,通过小南河、碱草河、靠边王河和雾开河等河流廊道,以及长吉公路南线、延长高速路、长双烟铁路等交通走廊,加强城区组团内部与外部绿色开敞空间的渗透融合,形成内外相连、城景相融的特色景观;按照传承历史、开创未来的设计理念,塑造凝聚城市精神、承载中心功能的城市轴线和功能组团;强化公共空间的舒适性与街道空间的连续性,展现宜居宜业的活力城区风貌。

②建设生态苑囿风貌区。尊重水文地貌和历史文化,注重园林绿化的文化内涵和景观效果,围绕石头口门水库和新立城水库恢复湿地,围绕净月潭和莲花山森林公园提高林草面积、优化植被配比,突出丘陵森林景观,塑造以“两山、两水”为核心的生态苑囿。

③打造都市田园风貌区。保留农耕记忆,划定玉米、水稻种植区,维护传统田园景观基底;打造友好村花海、莲花山花海和奢岭瓜田果园等,凸显田园特色;延续乡愁,村庄建设采用本土民居风格,严控建筑形式、体量及色彩等,彰显特色乡韵。

(3) 构建空间美学设计体系。

城市空间设计关注人本视角,规划不断提升对天际线、建筑、景观和公共空间等风貌核心要素的管控,围绕物质空间主体构建高标准美学设计体系,营造“场所之爱”。

①塑造轮廓舒展、韵律起伏的城市天际线。广泛借鉴国内国际优秀的城市设计成果,严格控制建筑高度,避免到处是“水泥森林”和玻璃幕墙;根据城市功能布局和产业特点,在核心建设区特定范围内规划建设高层建筑,集中承载中央商务、金融和企业总部等功能;精心设计建筑顶部,优化美化建筑第五立面,构建形态色彩整体和谐统一的城市空间界面和轮廓线。

②打造中西合璧、古今交融的建筑风貌。传承中华建筑文化基因,借鉴世界优秀建筑设计理念和手法,坚持开放、包容、创新、面向未来,形成独具特色的建筑风格;做好建筑设计,塑造出既体现我国建筑特色又吸收国外建筑精华,既有古典神韵又具现代气息,融于自然、端正大气的优秀建筑,营造多样化、有活力的城市空间环境。

③因地制宜,设计丰富多样的环境景观。结合城市组团布局以及城市各级中心、重要公共空间和标志性建筑,打造城市空间景观廊道和景观节点体系;利用城市森林、组团隔离带,营造大尺度绿色空间;依托净月潭和其他重要河湖湿地,塑造滨水活动空间,丰富亲水活动类型;保留有价值的历史遗存,推广种植乡土植物,形成多层次、多季节、多色彩的植物群落配置,展现城绿交融的北国风光。

④营造优美、安全、舒适、共享的城市公共空间。提高公共空间覆盖率、连续性,注重城市绿道、公园布局与开放空间的串联融合,构建5分钟步行可达的公共空间;注重街区、邻里空间设计,形成尺度宜人、亲切自然、全龄友好的社区环境;注重人性化、艺术化设计,提升城市空间品质与文化品位,打造具有文化特色和历史记忆的公共空间。

3.3.2 完善基础设施建设,提升公共服务水平,激励社会服务价值

(1) 构建绿色高效的综合交通体系。

①构建“三环六放射”的对外路网格局。“三环”为山水大道、净莲大街和半小时经济圈环线公路,能够有机联系板块内部功能组团,串联山、水、田、林,是区域重要的生态走廊和骨架绿网,以及打造全域旅游重要的通道载体。“六放射”为延长高速公路、珲乌高速公路两条高速公路,以及长吉南线、长清公路、长双快速路、长伊公路四条放射型干线公路,是示范区和主城区及周边城镇联系的重要交通走廊,能够服务沿线节点,促进区域发展。

②打造以轨道交通为主导、常规公交为辅助、多种特色公交为补充的绿色公共交通体系。“北城”区域以交通完善升级为思路,优化传统公共交通系统,提升日常公交出行品质,支撑引导产业体系的形成。“南苑”以交通通达连接为思路,依托路网格局,布局公交干线和区域微循环线路,串联辐射各功能组团。“中山水”以串联山水为思路,通过环潭、环园等特色公交线路的布设,串联山水和村庄驿站,将智慧节能、绿色生态和艺术人文融入城市肌理。

(2) 构建普惠卓越的公共服务体系。

①构建社区、邻里和街坊三级生活圈。社区中心配置中学、医疗服务机构、文化活动中心、社区服务中心和专项运动场地等设施,形成 “15分钟生活圈”;邻里中心配置小学、社区活动中心、综合运动场地、综合商场和便民市场等设施,形成 “10分钟生活圈”;街坊中心配置幼儿园、24小时便利店、街头绿地、社区服务站、文化活动站、社区卫生服务站、小型健身场所和快递货物集散站等设施,形成 “5分钟生活圈”。

②建立完备的高标准公共服务体系。规划围绕建设多层次公共文化服务设施,在数字网络环境下,高标准布局和建设“最美”博物馆、图书馆、美术馆与剧院等,打造更多的具有美学设计的网红文化空间。建设满足多层次需求的体育健身设施网络,开展全民健身活动,促进群众体育、竞技体育、体育产业和体育文化等各领域协调发展;大力发展健身休闲产业,以信息网络为技术支撑,努力创建智能型公共体育服务体系。

3.3.3 构建智慧应用场景,创新社会治理能力,激活城市运营价值

(1) 聚焦十大智能应用场景,营造智慧美好的数字生活。

规划坚持“以人为本”的建设理念,注重智能化项目与城市环境、人文相结合,聚焦智慧城市顶层规划;围绕生活、工作、交通和游憩四大领域需求,聚焦基于物联网技术路径而形成的智慧建筑、智能家居、智慧交通、智能安防、智慧农业、智慧物流、智慧能源环保、智慧医疗、智能零售和智能制造十大智能应用场景,让以数字基因催生的美好生活现象随处可见。

(2) 把握新基建发展机遇,赋能全面感知的智慧管理。

把握以5G、工业互联网和数据中心等为代表的“数字基建”建设机遇,促进城市新旧动能转换,推动传统产业向数字化产业转型;探索建立基于全面感知的数据研判、决策、治理一体化智能城市管理模式,为交通、安全、环卫等精细化管理提供瞬时反应、高效联动的解决方案。同时,加快建设综合性的城市管理运营中心,在数据汇集、数据监管的基础上强化数据协调功能,充分发挥IT能力,加快实现社会治理体系和治理能力的现代化。

4 结语

随着长春都市圈四大板块的加快建设,净莲协同发展区将积极释放生态环境本底优势,积极谋划立足当下、瞄准未来的“生态+ 服务+ 数字+ 文化”现代化产业体系,遵循“筑巢、引凤、聚人、兴业”的总体发展思路,以空间复合重构—产业升级重组来引领未来都市进阶,以智慧美学视角来高标准服务人类未来栖居之境。

文章全文详见《规划师》2020年增刊《底线• 发展• 价值:长春都市圈净莲协同发展区规划研究》

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号