TRONG>

国家首次成立自然资源部,建立以国土空间规划为平台的自然资源保护与利用体系,提出了国土空间概念,反映出有别于以往的创新理念和战略思维。国土是指一个主权国家管辖下的地域空间,包括领陆、领空、领海和根据《国际海洋法公约》规定的专属经济区海域的总称,所以国土空间规划是一个国家最为全面、完整和系统的空间规划。机构改革下的国土空间规划的最大意义在于,实现国家相对独立部门对国土空间全覆盖的统一规划和管理。

以往涉及国土空间管理的部门有发改、土地、规划、环保、海洋及林业等众多部门,并且各部门是平级的,各个规划也是平行的。

其中,发改部门主导的全国主体功能区规划虽然覆盖国土空间范围,但是由于缺乏有力的法律支撑,从以往开展的工作看,并未得到普遍重视和有效落实,加上仅仅是体现土地开发程度的大致设定,作用未能显现;土地部门主导的土地利用总体规划虽然实现国土空间的全覆盖并得到法律最有力和最严格的规定,但是《中华人民共和国土地管理法》( 以下简称《土地管理法》) 规定,“国家编制土地利用总体规划,规定土地用途,将土地分为农用地、建设用地和未利用地。严格限制农用地转为建设用地,控制建设用地总量,对耕地实行特殊保护”,可以看出其重点主要落在对农用地的保护和对城乡建设用地的规模调控方面,并未发挥管控全域国土功能的规划作用,客观上一些用地类型 ( 如林地、草原和水利等 ) 也归属于其他部门管理。规划部门的城乡空间和环保部门的生态空间,则包含在上述两个国土空间全覆盖范围内,理论上是相对独立和明确的空间范围,不过由于多个规划间有矛盾或不一致,经常存在管控空间边界不清或管控空间交叉重叠等问题。另外,城乡规划在自下而上预测城镇建设空间需求上有一套自己的技术与方法,与土地利用总体规划自上而下分解指标的做法也经常存在差异。

生态环境保护在早期的立法中并未过多涉及空间的管控,特别是生态保护红线的界定,直到党的“十八大”提出“五位一体”的发展理念,才在立法修订中得以体现,生态环境保护的空间要求也才得以明确。海洋空间的管理部门和管理范围相对独立,但是也明显存在与陆域空间交接的潮间带的面积统计归属和双重管理问题。例如,厦门市公布的陆域土地面积原为 1 565 km²,后因调整陆域土地统计口径、增加统计潮间带为陆域土地面积而公布为 1 699 km²。但潮间带的实际管理部门仍为海洋部门,甚至潮间带也还统计在海域面积中,由此存在双重统计和双重管理等问题。

总体上看,国土空间由于条、块的分割与分治,存在不少冲突、矛盾。随着顶层设计和机构改革方案的出台与实施,管理国土空间的部门仅为新成立的自然资源部和生态环境部两个部门,比较易于实现对国土空间全覆盖的统一管理,也可看出建立国土空间规划体系与机构改革是相配套的。

(二)国土空间规划体系的构成

中央指出,建立全国统一的空间规划体系,完成生态保护红线、永久基本农田与城镇开发边界 3 条控制线划定工作,明确城镇空间、农业空间、生态空间,为各类开发建设活动提供依据,这实质上为国土空间规划体系的构建明确了指向。笔者认为,国土空间规划的重要工作是划定界线分明的空间区划,之所以称之为区划,是基于国土空间范围应从国土最基本和最重要的功能出发,进行国土功能空间的划分,也就是基于生态、生产和生活等功能的划分,在确定大的功能区划分基础上,每一分项功能区内部再形成更深入、细致的子系统,只是与之前不同的是,国土空间功能区的划分是有明确落地并实行严格管控的界限,之前的主体功能区划就并未实现定界划线。从实践的推进看,国家已经提出并基本建立了与之相应的政策规定和技术标准等,如提出陆海域生态保护红线、永久基本农田与城市空间增长边界等概念并实施落地。

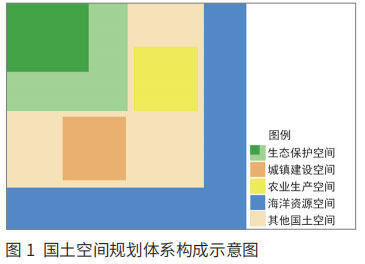

近期,行业与学界对如何构建国家空间规划体系展开了广泛讨论。笔者认为,无论疆域大小,从空间构成特征看,国土空间的功能分区可以概括为“两域、四区”:“两域”指陆域和海域;“四区”则包括陆域的生态保护区、农业生产区、城镇建设区和海域的海洋资源区 ( 图 1)。

城镇建设区主要满足城镇和乡村的生活需求,对城乡规划行业而言最为熟悉。海洋资源区相对独立也好认知,需要说明的是,海洋资源区实际上也有类似陆域的功能分区,如海洋生态红线、海洋生产区和建设区等,本文暂把海域归为一种类型,即海洋资源区。

生态保护区和农S�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号