二 规划领域拥抱人工智能

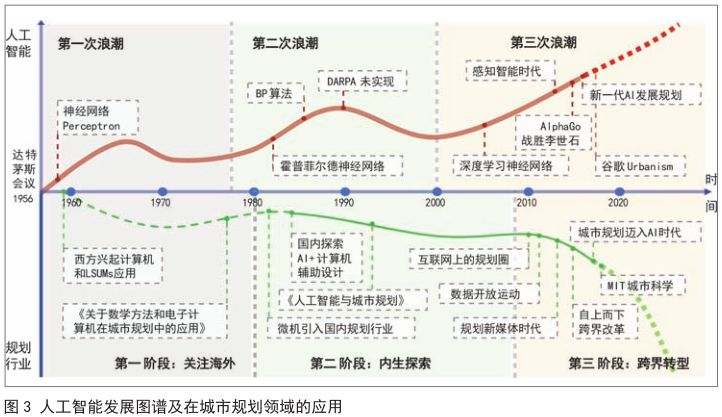

人工智能在城市规划领域的应用不是什么新生事物。伴随人工智能自身发展的三次浪潮,其在城市规划领域的应用也大致可以划分为三个阶段(图3)。

(一)第一阶段:关注海外 (20 世纪50年代至70年代)

这一阶段的显著标志是计算机的引入。20世纪50年代至60年代,在高性能计算机的支撑下,传统城市模型获得新生,大尺度城市模型(Large-Scale Urban Models,LSUMs)应用在欧美国家兴起,涌现出一系列现代模型分析方法,以改善传统的城市规划方法。受限于当时的技术条件,这些应用并不成功,既无法有效解决问题,也未能引导理论发展,而后在20世纪70年代突然衰落。这个阶段尚难寻觅明显的应用人工智能的身影,但计算机的普及使用及其对量化思维的推动,无疑都在为后续的发展奠定基础。同期,中国的发展明显滞后,以关注和学习国外同行为主,计算机还未进入规划行业。当时,国内唯一还能检索到的相关研究论文是清华大学李康于 1978年发表的《关于数学方法和电子计算机在城市规划中的应用》,提出城市规划的经济—数学模型,依据控制论的理论和方法,构建动态体系的规划理论基础。

(二)第二阶段:内生探索 (20 世纪80年代至21世纪初)

这一阶段的显著标志是人工智能的引入。当时,CA 模型 ( 元胞自动机,Cellular Automata)等开始在规划领域得到正式应用,被视为强大的建模与系统模拟工具,用于预测、分析和评价大都市地区演化与城市发展。这一时期,中国对应用新技术的探索日益增多,定量化与模型化之风盛行 [16] 。城市规划新技术应用学术委员会也成立于这一时期。当时已有不少研究支持人工智能,认为人工智能有助于建构数据导向理论,能给规划决策提供更好的信息支持,并引起了一些学者的反思。率先以人工智能为题撰文的是陈顺清,他系统地梳理了中国自 1984 年起陆续开展的人工智能与计算机辅助设计的结合探索,包括智能 CAD、专家支持系统EDSS、辅助决策系统Xplanner和智能地理信息系统 KGIS 等,提出了合理选择人工智能的适用范围,呼吁建立规划基础数据库,把人工智能基础研究与规划问题结合起来。综合而言,这一阶段人工智能可发挥的作用还很小,可以用一位学者的话进行总结 — 计算机辅助规划的前沿性革命仍未发生。

(三)第三阶段:跨界转型(2010年前后至今)

这一阶段的显著特征是跨行业数据交流和跨领域机构合作。2010年前后,伴随ICT技术兴起、传播手段刷新及内忧外患刺激,规划行业受到巨大冲击和广泛影响,自下而上的互联网改良和自上而下的新技术改革随处发生。首先是“互联网上的规划圈”的开辟,便捷的交流、低廉的成本加速了思想解放与互助成长,涌现出一批学术网络和青年规划师,自发地推动着跨行业的数据交流和新一轮的规划定量研究,影响深远。其次,自2014年起规划院(所)也主动开展起自上而下的新技术改革,呈现新媒体化、机构重构、云平台化和跨界合作等鲜明特征,近年来更是与大型IT企业实现跨界合作,合作领域不断深入,借助企业巨大的资源和能力来提升规划行业数字化及智能化的程度。整个规划行业在大数据、小数据及新数据的争辩中历经“寒暑”,在“毁灭你,与你无关”的猜疑中“游走不安”,在“多规合一”到空间规划的努力中“驻足痴迷”,沿着数据挖掘和可视化呈现之路探入了新一代人工智能的大门,混杂着上层机构的感召、ICT公司的呐喊、“传统新技术派”的观望和规划院校学生的焦虑。

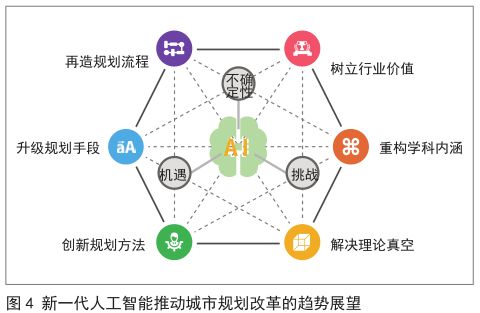

然而,技术驱动创新是无法阻挡的大趋势,人工智能将对创造工作价值和竞争优势产生深远影响,这是关乎规划行业生存发展的重要因素。《新一代人工智能发展规划》对规划行业提出了明确要求:实现多元异构的数据融合,实现全面感知和深度认知,推进全生命周期智能化的城市规划。在这样的趋势下,规划师们与其等待颠覆,不如解放思想,主动行动,携手开启规划行业的全新时代。在此之前,规划师急需思考、梳理和讨论一些重要内容,以更好地适应和迎接规划变革(图4)。

三 人工智能催生规划变革

(一)树立行业价值

城市规划需要摒弃“龙头梦”并回归实践,否则面对异化的需求,将会陷入工业化生产的漩涡,只会走向萎缩�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号