ace=宋体>

2. 城乡关系影响下的广州乡村规划实践

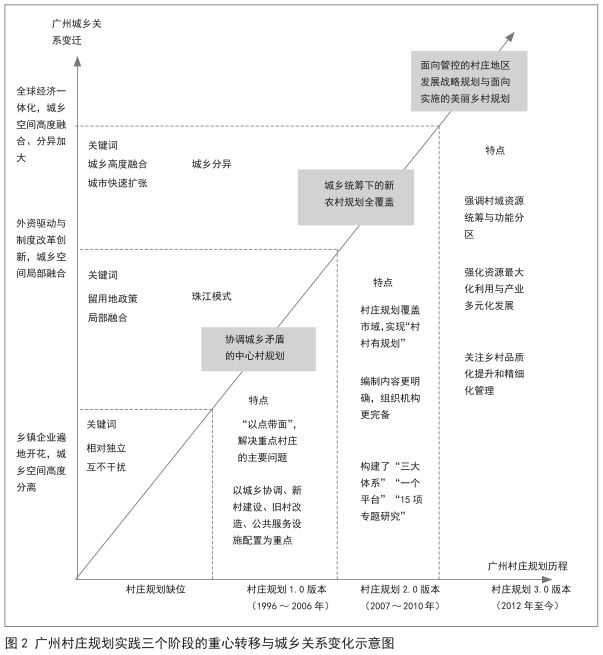

作为城乡空间管治的一种手段, 乡村规划成为不同发展时期应对城乡矛盾、引导城乡关系转型的重要工具。广州一直重视乡村地区的发展,在乡村规划编制与管理技术方面进行了积极探索和实践。自 1996 年始,广州先后编制了三轮村庄规划,针对不同时期的城乡关系,对乡村地区的发展进行引导(图2)。

(1)1.0 版本:1996 ~ 2006 年,协调城乡矛盾的中心村规划。

这一时期的村庄规划主要是为了协调城市向外扩张过程中产生的城乡矛盾,控制已经形成的城中村,预防新的城中村出现。因此,规划以当时城乡矛盾最为突出的地区为对象,如白云区、天河区的近郊村庄,通过“以点带面”的方式,将乡村规划纳入城市规划体系,借助技术手段来协调城乡日益尖锐的矛盾。但该时期的村庄规划缺乏制度创新、土地政策和资金的支持,存在“规划建设现实与农民需求的错位、规划建设目的与服务对象的错位、规划建设过程中与农民沟通的无效”等问题,导致规划的实施困难重重。

(2)2.0 版本:2007 ~ 2010 年,城乡统筹下的新农村规划全覆盖。

随着“东进、西联、南拓、北优”空间发展战略方针的提出和撤市设区,广州城市骨架进一步拉开,城市与乡村对土地资源的争夺日趋激烈。2008 年《中华人民共和国城乡规划法》的颁布实施,确立了村庄规划的法定地位。广州的村庄规划发展经历了村庄布点规划和村庄规划两个阶段。其中,村庄布点规划阶段主要解决农村居民点的总体布局问题;村庄规划阶段则是因地制宜地将乡村规划分为新村建设规划、旧村改造和整治规划等类型。截至目前,广州共完成全市52个镇(街)村庄布点规划与889个行政村村庄规划的编制和审批。规划对象从近郊村扩展到远郊村,通过“自上而下”的村庄规划编制,实现“以城带乡、以工促农、城乡互动、协调发展”, 试图通过“总量控制、事权下放”解决城乡土地资源分配不均的问题。

(3)3.0版本:2012年至今,面向管控的村庄地区发展战略规划与面向实施的美丽乡村规划。

中共十八届三中全会提出了建立新型城乡关系。基于此,一方面广州针对宏观层面缺乏对不同类型村庄的差异化指引问题,于 2013 年编制村庄地区发展战略规划,以实现宏观管控。另一方面,广州针对“自上而下”的规划编制带来的村庄规划实施落地困难等问题,于 2016 年出台美丽乡村建设三年行动计划,通过示范村庄规划编制,形成以村民意愿为主导的规划。这两者总结了当前村庄规划落地难等问题,探索了新型城镇化背景下村庄规划的编制办法,能切实指导村庄建设落地。

(三)城乡二元依赖下的发展隐忧与规划局限

1.土地依赖下的发展隐忧

(1) 城乡空间嵌套下,生态与农业空间被侵蚀。

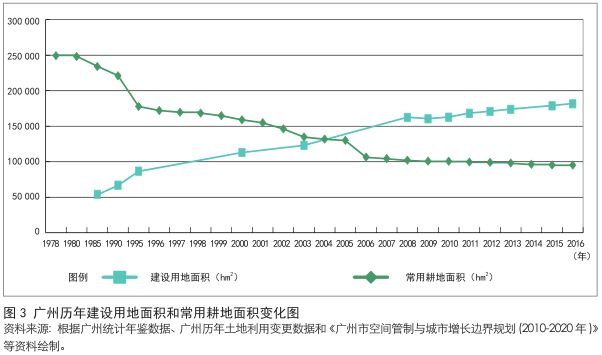

在城市的快速扩张过程中,城市边缘的农业和生态用地不断转变为城市建设用地,土地的自然属性转变成经济属性,造成近郊村落的生态空间和农业空间被蚕食。此外,在土地资源巨大收益的驱动下,乡村出现了违规建设等情况,导致空间碎片化和农用地侵蚀情况更为严重。在 1985 ~ 2015 年的 30 年间,广州的常用耕地面积每年以约46.25 km 2的速度在消失(图3)。

(2) 城乡单向流动下的公共设施缺失和空心化。

广州各区乡村人口逐年减少, 2010~ 2016 年,常住人口中乡村人口的比重从16.22%减少到13.94%。这反映了当前农村人口向城市单向输出的现象,越是远离城市的乡村这种情况就越明显。然而,从城市向乡村流动的资本和人才要素却十分稀缺,造成乡村公共设施、基础设施的缺失和远郊村的空心化。例如,广州的“村改居”通过“四项转制”使城中村转变为城市社区,然而这类城市社区的基础设施建设与维护、公共服务设施的配建、村民的福利与保障未纳入城市财政统筹考虑,仍由村集体来负责,城市管理未覆盖这类地区。

(3) 城乡网络同质化的历史环境要素逐渐消亡。

在双轨制的城镇化影响下,广州的乡村被纳入城市网络之中,传统乡村聚落空间逻辑被打破,部分村庄在被征地后被改造为城市社区,不但其原有的空间肌理和历史环境荡然无存,�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号