217161341745.jpg">

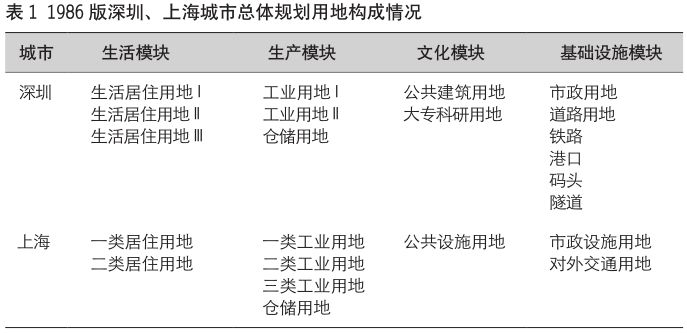

综上可知,改革开放初期的城市规划并没有将城市文化作为一个发展能动因素加入到城市的发展建设中,城市的文化、特色在快速的城市建设中逐渐消失。综观改革开放初期的城市,城市建设缺乏创新,大多是相互模仿,城市趋同现象已经产生。

2.文化意识的觉醒加快城市规划的恢复

随着国民经济的复苏和发展,城市规划也迎来了一个复苏和发展的时期。一方面,新一轮的城市总体规划推动改革开放更加深入,对城市规划的研究提出了更高的需求,城镇体系规划、分区规划和开发区规划陆续编制。处于改革开放前沿的经济特区和沿海城市利用对特定区域的辐射作用,成为城市规划改革的“排头兵”,这类地区为改革开放初期的城市文化建设创造了新局面。另一方面,“文化大革命”时期我国城市环境遭到严重破坏,改革开放不仅推动国家和城市迈入了新的历史时期,还在客观上促进了人们文化意识的觉醒,人们对城市环境综合整治提出了诉求。

我国最早编制历史文化名城保护规划的城市大多曾是历朝历代的都城 (如西安、南京 ),或者是依靠风景名胜引领城市发展的城市 ( 如苏州、昆明 )。当时的城市规划正是通过规范的设计手法、恰当的保护方式和合理的法律约束,对历史文化名城中具有历史文化内涵的建筑、区域加以建设。以南京古城墙为例,南京古城墙的保护规划在编制时,规划人员提出应协调古城墙周边的新建建筑与历史建筑之间的风格,合理布置建筑功能,并划定了保护范围线和建设控制范围线。同时,南京在 1979 年就成立了南京中华门管理所 (南京城墙保护管理中心),主要负责古城墙的保护、维修和管理工作。从这一时期的城市建设可以看出,人们已经开始关注文化、有意识地去保护文化,但是对文化遗产只是单一的保护、修缮。

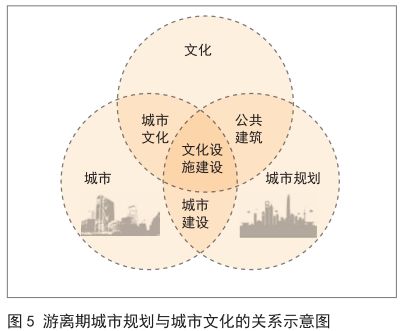

吴良镛先生在 1985 年提出“将中国的城市文化事业纳入城市规划体系,文化商业规划是城市规划的重要组成部分。除了研究和制定社会经济发展战略外,城市还需要制定文化事业发展的战略规划”。然而,当时我国许多城市都没有意识到改革开放不仅是社会经济发展的过程,还是文化发展的过程。

(二)城市规划的转型与文化的融合(1991~2008年)

1.以加快经济发展为诉求的城市规划需要文化载体的力量

20 世纪 90 年代,城市规划进入转型期。在对外全面开放与对内加快改革阶段,城市规划是推动改革开放进一步深化的途径之一。随着历史文化保护工作的深入,历史街区保护规划、历史文化名镇 / 名村保护规划逐步发展 ( 这些规划都与文化相关 )。这一时期的城市规划开始了解城市的各种功能,发掘城市的创新空间和转型方向。

上海的经济转型是从城市的长期内生动力和短期经济拉力两方面寻求突破口的,其将促进城市转型、培育文化空间和关注文化包容三方面作为这一时期城市发展的目标与原则;将加快文化建设、促进各种文化要素集聚、优化文化产业空间布局与加强历史文化风貌保护作为城市转型发展的主要任务和措施,从文化繁荣、文化产业培育、文化设施建设和物质文化遗存复兴等方面促进城市转型。

2.城市规划转型与城市文化的融合

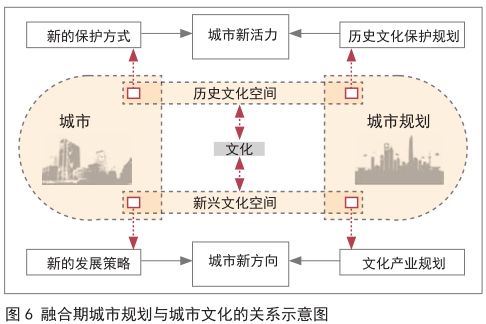

改革开放以后,城市规划与国家发展进程高度契合,随着经济体制等外部环境的变化而发展,服从并服务于国家建设的需要,兼有战略性与技术性的特点。此时的城市规划更加关注城市的经济发展、社会繁荣、文化融合和物质空间建设 ( 图 6)。

20 世纪末上海在“退二进三,优化布局”的战略引领下,关停中心城内的工业企业,并将其搬迁至郊区。改造后,城市中心区大约有近750万平方米的工业用地用于发展第三产业。可以发现,该时期的城市规划已经将城市更新与经济运营完美结合,在规划设计上不再一味地追求保护和利用,而是重视经济发展与城市文化的多元融合。城市有着悠久的历史,文化与城市的发展密不可分,城市规划只有在文化层面不断创新,以发掘城市特色为发展目标,将城市文�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号