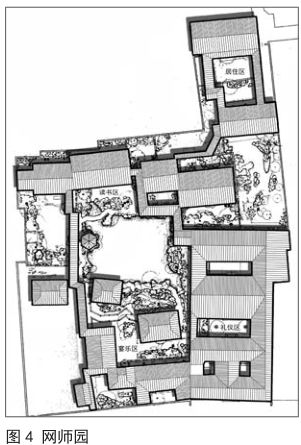

而中国传统建筑艺术与围棋一样均秉承中国传统文化中“群”的理念,更注重整体气韵,强调整体和谐之美,即不以单体的体量和造型取胜,建筑之美体现在建筑的“群”特征以及个体与个体组合而成的“形”上。具体而言,中国传统建筑以水平构图的形式延展开来,形成宏大的规模,以体现“群”的壮美,如北京故宫,遵循“左祖、右社、面朝、后市”的原则布局,由八千多间房屋构成一个庞大、完整、和谐、统一的整体。英国学者李约瑟(Joseph Terence Montgomery Needham) 如此评价东西方建筑审美的差异:“凡尔赛宫,是集中在一个孤立的中心建筑物上,宫殿好像是同城市分离着的。而中国的构思则要宏伟得多,而且比较复杂,因为在一个建筑群中,有几百座建筑物,而宫殿本身仅是更大的有机体的一部分,这个有机体就是带有城墙和街道的整个城市。虽然轴线如此强烈,却没有单独的突出的中心或高峰,而是一系列的建筑境界……中国式的大建筑群……构成任何其他文化所未曾超越的有机形式。”同时,中国传统建筑在“群”的内部不是简单的重复排列,而是如同围棋千变万化的棋形一样,通过多样化的组合方式,把各个单体建筑有机地组织起来,形成多种不同“形”的聚集,如苏州网师园,主要由礼仪区(轿厅、大厅、花厅等)、宴乐区(小山从桂轩、蹈和馆、琴室等)、读书区(看松读画轩、集虚斋、五峰书屋等 ) 和居住区 ( 梯云室等 ) 四组建筑通过回廊和院墙的连接,形成大小形态不同、环境氛围各异的四组院落空间,以满足人们不同的使用要求和审美感受(图4)。

由此可见,传统建筑艺术与围棋在审美上均追求“群体”的统一和“形态”的多变,即和而不同,为了群体形态组合的整体性,甚至可以弱化单体造型。同时,对形态组合的创新始终贯穿于中国传统建筑与围棋艺术的发展过程中,归根到底是因为中国传统建筑艺术与围棋一样,每个建筑、每一局棋,都寄予着人们独特的情感及对美的追求。

三 虚实关系的共通性

“虚实”这一范畴在中国哲学中源远流长。老子《道德经》曰:“三十辐共一毂,当其无有车之用。埏埴以为器,当其无有器之用。凿户牖以为室,当其无有室之用。故有之以为利,无之以为用。”可以说,后来的“虚实”范畴实际上就渊源于“有无”之辨。中国传统“艺术观”中的“虚实相生”直接秉承了“有无相生”的思想。

中国传统艺术观认为,“虚实”结合是人类艺术创作和审美标准的基本原则之一,宇宙万物和人类一切审美活动都是“虚”和“实”的统一,中国传统建筑与围棋艺术都是通过“虚实”对比产生多样的趣味形态,引起审美观照,以生成意境。

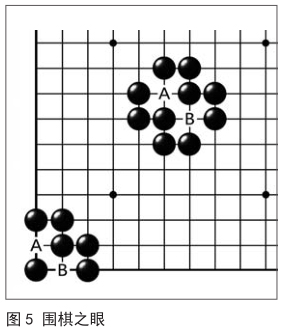

在围棋中,“气”为“虚”,子为“实”。棋子围住的空白交叉点称为“气”,也称“目”和“眼”,即为围棋之“虚”,而棋子则为“实”。 一方面,“气”须由“实”的棋子围合而成 ;另一方面,一片棋子必须至少围出两个“眼”(图5),才真正成为活棋,因此围棋的“虚”就成为了“实”能生存的必要。由此可见,“实”为“虚”的前提基础,“虚”为“实”的必要条件,体现了“虚实”相生的辩证关系。此外,“计虚当实”,围棋的胜负取决于哪一方目数 ( 虚 ) 的多少而非子数(实)的多少。正如中国哲学在“有无相生”中更重“无”,万物生于有,有生于无,以“无”为本原、本体,在围棋的艺术观中,虽强调“虚实”相生的辩证关系,但谈到审美的“境界”,则更重于“虚”。

从围棋联想到中国传统建筑艺术,作为“实体”的建筑也往往围合出如围棋之“气”“眼”一般的“虚”空间 —庭院和天井。作为一种建筑空间形态,庭院与天井普遍存在于中国传统建筑中,如中国传统民居四合院,“虚”的院落与四周“实”的建筑形成了虚实相生的建筑空间特征(图6)。除了单体建筑,群体建筑也重视虚实对比,如中国传统园林就好似一张棋谱,轩、亭、楼等园林建筑即棋盘的落子之处,为“实”,而虚的庭院就如同棋谱的围空。这里的“围空”不仅是必不可少的构成建筑空间的内容,还是设计者在建筑艺术创作中有意为之的留白。著名华裔建筑大师贝聿铭曾说过:“大屋顶固然是中国传统建筑的显著特征之一,但它并不是唯一的最重要的因素。那什么是更重要的……是虚的部分,是大屋顶之间的空间 — 庭院!以故宫为代表的宫殿建筑以及寺庙都体现了上述虚实关系,此外还有北京典型的四合院民居。”

在围棋的规则中,无论棋形的大小和形状如何,内部都要有“气”“眼”方可活棋;同样,在中国传统建筑中,建筑实体呈现多样化的形态组合,但“虚” — 天井庭院始终是建筑的核心。由此可见,/�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号