公共服务设施配置均等化,重在阐述均等化内涵、构建均等化设施配置体系等;生活圈规划研究主要是对生活圈等级的划分、不同等级生活圈配置的设施内容建议等。这两方面的研究较少涉及量化的服务水平评价。公共服务设施服务水平评价及布局优化方面的研究大多以教育设施为主要研究对象,既有从宏观角度评价研究范围教育设施的整体配置水平的,也有从微观层面构建指导选址的评价模型的。与本次研究关系密切的还属由宋小冬等人提出的密度估计方法。

(二)密度估计方法

该方法以居住人口为需求方,以设施容量为供给方,以密度指标为基础分析供需关系。以中小学布局优化为例,针对每所学校划定服务范围,将该校的招生容量分配到该范围,得到设施供给密度,可以用学生数/平方公里为单位;针对现状或规划人口,按年龄结构折算学龄人口,分配到规划单元 ( 或者人口统计单元 ),设定为设施需求密度,也是以学生数/平方公里为单位。用空间叠合方法,将需求密度和供给密度相减,如果出现需求大于供给,就表明该位置的设施供给不足;如果需求小于供给,就表明该位置供给有余。该方法的优点是可以适应城市快速扩张的外部条件,并且可以推广到其他设施的规划布局领域;缺点是在方法构建过程中,供给和需求的空间对应不一致,精准度有待提升。

(三)基于居住用地的密度分析方法

基于居住用地的密度分析方法是在密度估计方法的基础上提出来的。该方法对密度估计方法进行了完善与应用拓展。具体表现在:①密度估计方法在设施供给容量分配时分配到服务范围内的所有用地空间上,包括道路、绿地、水系与非居住用地等,导致供给空间与需求空间不一致,分散供给量,从而造成空间供给偏小;而基于居住用地的密度分析方法在分配设施容量时只分配到服务范围内的居住用地,使得供给与需求的空间契合性提高,供需匹配分析更合理。②密度估计方法只在教育设施布局优化方面作了应用,本次研究将研究对象拓展到文化、体育、医疗卫生、养老、农贸市场等与日常生活密切相关的设施,并进行综合叠加分析,评价 15 分钟公共服务水平,同时为了使分析结果更准确,还提出了供需校正的方法对15分钟公共生活圈进行判定。

基于居住用地的密度分析方法的操作步骤主要包括:

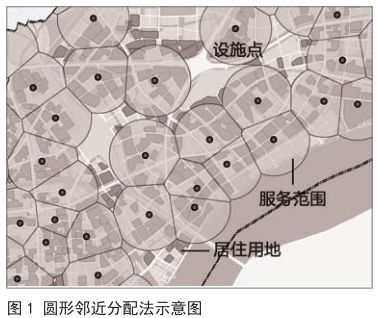

(1) 划定服务范围。采用圆形邻近分配方法,即在划定设施服务区时,既考虑各类设施的最大服务半径,又对重叠区域采用邻近分配的方法进行划定,使得每处设施服务范围不重叠(图1)。

(2) 分配供给容量。因为居住区级及以下级公共服务设施主要以人均建筑面积指标进行控制,很多设施对用地面积都没有要求,所以以设施的建筑面积作为供给容量。将某类设施的建筑面积平均分配到服务范围内的居住用地上,得到设施供给密度,可以 m² ( 建筑规模 )/km² 为单位。

(3) 测算需求量。首先测算每块居住用地上的人口,用于现状分析时,可以按最小人口统计区 ( 一般是社区 ) 平均,如将社区人口平均分配到社区范围内的居住用地上;用于规划分析时,较为准确的是以控规为基础,根据规划测算得到每块居住用地的规划人口。然后根据相关标准测算每块居住用地上的设施需求量,并将需求量平均分配到该居住用地上,得到设施需求密度,也以m²(建筑规模)/km²为单位。

(4) 供需叠加分析。将各类设施的供需密度单独进行叠加,供给密度减去需求密度,如果出现供给大于需求,则说明该区域设施供给充足,满足标准要求;如果供给小于需求,则说明该区域设施供给不足,需要提高设施规模或增加设施布点。设施单独供需叠加分析可以揭示某类设施的盈余和缺口情况。

(5)15 分钟公共生活圈判定。为了避免直接将各类设施的供需分析叠加而造成部分设施盈余抵消其他设施缺口的情况,先对各类设施的供需分析进行校正,即对于每类设施供给大于需求的居住地块将供需差距设置为 0,避免出现相互抵消的情况,再将所有设施供需结果进行叠加,得到 15 分钟公共服务水平校正评价结果,叠加后其值仍为0的区域即为满足 15 分钟公共服务圈要求的区域。

(6)15 分钟公共服务水平评价。对于满足15分钟公共服务圈要求的区域,其值为各类设施盈余的叠加,而对于不满足 15 分钟公共服务圈要求的区域,其值为各类设施缺口的叠加,最终得到15 分钟公共服务水平评价结果,并分别评价其 15 分钟服务水平的高低。重点分析不满足 15 分钟公共服务圈要求的区域内存在缺口的设施类型和缺口数值,为设施布局优化提出指引(图2)。

[返回]

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号