名旅游城市中表现得尤为突出。因此,北京、天津和桂林等旅游城市在其城市规划工作中已经开始尝试引入“旅游产业用地”的概念,并在分析城市旅游流及需求规律的基础上,在城市建设用地序列中增加旅游用地新类型,为未来确立城市旅游用地在城市规划体系中的法定地位提供参考依据。但面对这一复杂的现实情况,学界却一直缺乏必要和深入的研究,尤其是对城市旅游用地的概念界定、特性及影响的量化研究涉及较少,导致现实问题的解决仍处于定性判断的初级阶段,而缺乏有效的、科学的、准确的技术和政策响应。

总之,在功能型城市逐渐转向文化城市和休闲城市的时代背景下,城市已不再仅仅是市民的城市,而会成为人人共享的“居旅城市”,城市旅游用地已经成为城市用地规划与管理中重要的组成部分,如何满足其高速发展的用地需求、创新城市用地供给与管理制度,以及科学协调两者关系等现实问题,城市规划与实践应予以科学和明确的应对。

二 城市旅游用地与城市建设用地的关系分析

(一)城市旅游用地的概念界定

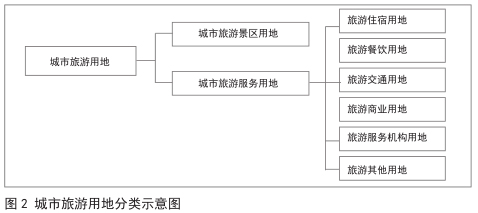

旅游用地作为土地综合利用从第一、第二产业延伸到第三产业的新方式,近年来发展极为迅猛。过往的研究主要是从土地资源利用和旅游产业发展角度来认识旅游用地,将其看作旅游产业发展在空间地域上的扩展,而少有从城市建设用地管控视角去认知。本文提出的“城市旅游用地”,特指城市建设用地范围内面向游客提供旅游服务功能的用地,既包括旅游风景区、主题公园、娱乐场所和特色街区等用地,又包括在其他类型用地上发挥旅游功能的城市用地,如文物古迹用地、宗教用地,以及在城市交通枢纽地段设立的游客集散中心或旅游咨询服务中心。为了更为清晰地研究该类型用地,本文将其分解为两大部分,即城市旅游景区用地和城市旅游服务用地。其中,城市旅游景区用地是在城市建设用地范围内,具有吸引国内外游客前往游览的明确的区域场所,能够满足游客游览观光、消遣娱乐、康体健身和求知等旅游需求,具备相应的旅游服务设施并提供相应旅游服务的独立管理区,即旅游景区及其附属旅游服务设施用地(一般为旅游局授牌的A级及以上等级的旅游景区 );城市旅游服务用地是城市中与旅游活动关联的服务设施和部门用地,主要包括提供餐饮、住宿、交通、购物和信息等相关服务的用地,如宾馆、旅行社、旅游运输公司及旅游咨询服务中心等用地。

(二)城市旅游用地与城市建设用地的关系梳理

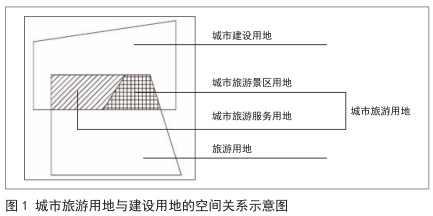

在城市用地空间范畴,城市旅游用地属于城市建设用地的组成部分(图1);而从内涵属性层面看,现有的城市建设用地与城市旅游用地在分类上明显属于不同的体系(图2)。

通过对城市旅游用地 (T) 与 8 大类城市建设用地关系的梳理,可以看出两者关系极其密切而复杂,相互交织、功能重叠和动态演化是其典型特征(图3)。因此从广义上说,随着旅游资源和产品概念外延的不断拓展,几乎所有的城市建设用地或多或少、或直接或间接都与旅游功能有所联系,这种发展趋势将会不断增强。而其动态演化的特征使得两者的关系进一步复杂化,如《标准》中阐述了用地分类的基本原则:“本标准的用地分类按土地实际使用的主要性质或规划引导的主要性质进行划分和归类,具有多种用途的用地应以其地面使用的主导设施性质作为归类的依据”。《标准》条文说明中以文物古迹用地(A7)为例加以解释:“已作其他用途的文物古迹用地应按其地面实际用途归类,如北京的故宫和颐和园均是国家级重点文物古迹,但故宫用作博物院,颐和园用作公园,因此应分别归到‘图书展览用地 (A21) ’和‘公园绿地 (G1) ’,而不是归为‘文物古迹用地(A7) ’”。

但进一步深入思考,目前故宫和颐和园的实际使用性质到底是什么?故宫与颐和园原是中国明、清时期的皇家宫殿和皇家园林,它们既是世界文化遗产和全国重点文物保护单位,又是国家AAAAA级旅游景区。客观地说,其用地性质的第一层次为文物古迹,第二层次为博物院和城市公园,第三层次则为著名旅游景区。此类场所用地不同时期具有不同的用地职能,并不断叠置、交织和混合。但从用地目前所担负的主要职能观察,两处文物古迹用地平均每年接待中外游客高达上千万人次,并且随着旅游业的发展,旅游人数仍将持续增长。因而,更为符合逻辑的理解应该是,故宫作为文物古迹用地,除了基本的文物保护研究功能外,面对公众而言目前主要承担旅游功能,故宫在 2012 年已成为世界上唯�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号