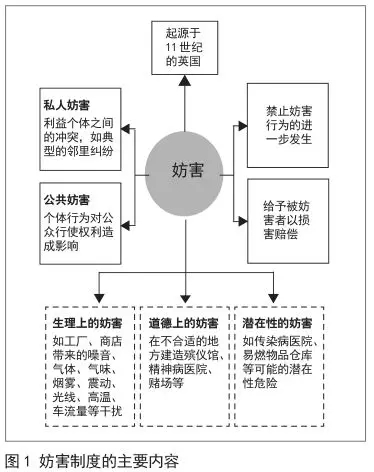

害法是处理侵权问题的主要依据,也是最初的土地利用控制依据。其中,在财产的使用中不得侵害他人或公众平等享有的权利,是土地利用控制理念的核心(图1)。

(二)权利的社会责任

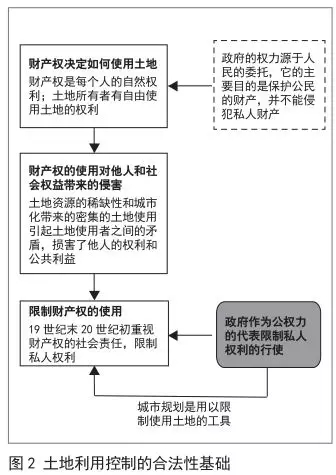

西方工业革命之后,科学技术的进步和现代经济的发展使城市土地利用的外部影响日益扩大,而城市人口的增长和土地资源的稀缺也使得各种土地利用的空间关系更为紧密。因此,土地利用之间的冲突也越发明显和激烈。在这样的背景下,西方的权利观念和对土地的认识也逐渐发生变化。法学领域开始强调权利的社会责任,认为“权利是社会的产物”,“不应将土地仅仅看作是私人财产或一个生产要素,获得并随心所欲地利用土地的个人权利必须与保护土地的优美性和有用性以及社会邻里的幸福并存”。同时,法学领域认为“社会成员如果没有对共同利益的意识,就不可能有权利”,“共同利益也是自己的利益”。这种权利观念的变化影响了现代城市规划的发展。早期的妨害法只是一种事后救济,而土地财产权利的社会化则为政府对土地利用的广泛干预提供了法理基础(图2)。

(三)权利视角下区划的控制边界

西方现代城市规划是政府为维护公共利益,以公权力对私人使用土地的权利进行规范和控制,这无疑成为一种共识。但对土地利用控制而言,在具体的操作中如何体现公共利益则是复杂的法律问题。区划是以建立规则的方式进行的土地利用控制,通过编制区划条例,预先做出一个“允许什么”和“不允许什么”的阐述。这样的编制内容一经实施,必然会涉及具体人的利益,因此公共利益不能是一个抽象的概念,其必须能被社会成员接受,否则规则将无法实施,控制也将失去效力。

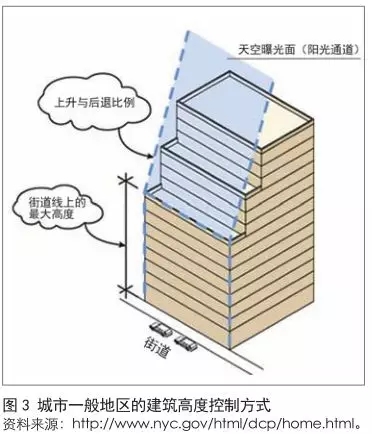

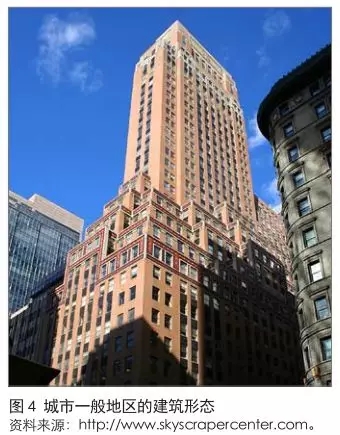

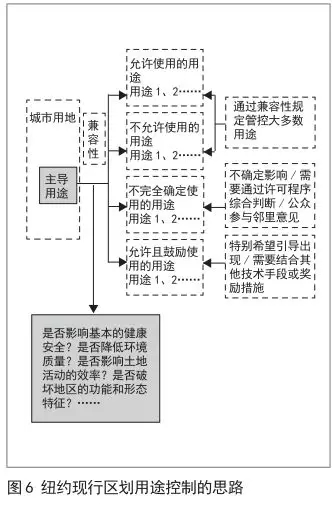

在美国早期以妨害法进行土地利用控制的理念中,对他人权利的侵害限定了财产权的行使,决定了什么情况下财产权需要被法律“拿走”,这种理念一直延续到区划条例的制定中。因此,排除妨害行为、协调土地利用个体或群体之间的利益冲突属于维护公共利益的范畴,也是界定区划控制边界的核心。例如,在区划中,控制城市建筑高度的主要目的是避免建筑高度的无限增加阻碍周围建筑及街道的采光和通风,而方法是控制建筑位于街道线上的立面最大高度和后退距离。在城市一般地区,区划并不控制建筑物的绝对高度,主要考虑其对街道和周围环境采光及通风的影响,不影响采光和通风的部分则不受限制 ( 图 3,图 4)。在土地使用性质控制方面,区划的核心是采用排除法将某些构成妨害的、不兼容的用途从特定地区中分离,这种控制方式具有先允许广泛的用途使用,再以立法上的合理理由将某些用途分离的特点(图5,图6)。

三 我国的权利、侵权观念与控规的价值体系

(一)我国的权利和侵权观念

有学者认为我国的传统思想中不存在个人及其权利的概念,个人享有权利、对侵权的行为进行法律限制是现代西方文明的产物。在我国的传统社会中,人是社会角色的存在。个人对家庭的依附导致缺乏自主的、拥有权利的个人的概念;而道德主义又使人们认为争取自己的权利与道德上的理想主义不相匹配。

19世纪末,西方的民主政治和民权思想传入我国。直到1929~1931年,国民政府才颁布了我国历史上第一部民法典 — 《中华民国民法典》,对土地的所有权、使用权等进行了规定,并禁止土地使用所带来的对他人土地的侵害。但总体而言,权利意识的提高与侵权体制的建立是片段和不连续的。

中华人民共和国成立后,我国采用了高度统一的计划经济体制和相应的意识形态。计划经济建立于国家本位和行政权力本位的基础上,试图构建整体利益一致的社会关系。由于认为“社会主义制度消灭了社会利益和个人利益的对抗”,私人权利的观念也被进一步弱化和压抑。

(二)控规的价值体系

在上述背景下,我国控规虽然借鉴了区划的技术表现形式,但是在价值体系上与西方的土�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号