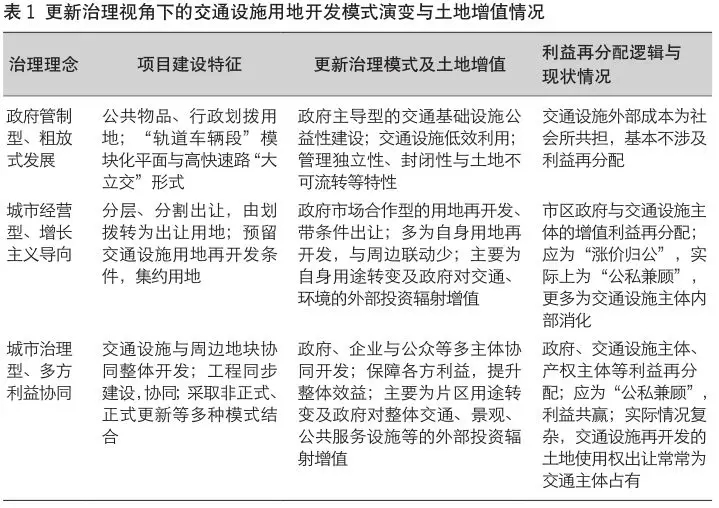

度看,交通设施用地再开发主要经历了从政府主导型的交通基础设施公益性建设,到政府与市场合作型的存量用地再开发,再到逐步转向多方利益协同片区整合开发模式 3个阶段。交通基础设施公益性建设,主要是通过行政化的制度划拨分配,作为公共物品进行配给,隶属于建设单位所有 ( 如省、市交通集团及市地铁集团等国有企业 ),但单位不拥有完整的土地使用权,土地仅可为企业自用,且抵押价值低,不能进行转让与流通。近年来,在增长主义模式下,交通设施用地再开发逐渐成为城市更新改造的类型之一,城市采用“政企合作、提升土地价值”的模式,经工程改造、规划调整和立体协同开发等条件确定后,结合交通设施工程建设要求,进行土地整理和招拍挂,使得原“非正式产权”的用地进入市场流转,以此盘活存量用地。而随着存量规划的到来与城市治理意识的觉醒,“就地块论地块”“政企合作”的模式遭受挑战,交通设施用地再开发逐步转向多方利益协同、与周边片区整合开发的趋势,并呈现出“空间开发立体化、多功能复合,参与主体多元化、产权关系复杂,利益分配均衡化,多模式协同”的特征。

(三)交通设施用地再开发利益再分配的逻辑

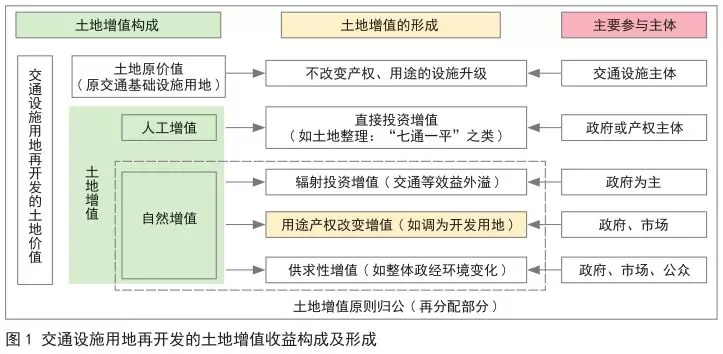

土地增值是城市更新的经济支撑,而更新改造的实质是对土地增值利益分配的调整,重点是对更新改造中土地的自然增值进行利益再分配。以交通设施用地再开发为例,除土地整理( “七通一平”之类)外,交通景观环境改善、外溢转移到临近土地的增值(外部投资辐射增值)、产权转换(用途改变)引起的增值及供求性增值即为自然增值(图1),原则上应归政府 ( 社会 ) 所有。然而在实际的利益再分配中,情况则比较复杂(表1),为推动城市更新的积极性,自然增值收益只能是征收其中部分归公。同时,由于交通设施用地多为划拨用地,在一定程度上产权模糊,是相关利益集团 ( 政府、企业和投资方等 ) 竞相追逐经济利益的公共领域。

以交通设施用地再开发为例,如不改变用途,将划拨用地变更为批租用地,产权主体因需付出高昂的交易成本 (补交土地出让金 ) 而缺少动力,导致项目难以推进;但若政府主导收回划拨用地,作为既得利益者的产权主体也不会轻易放弃土地使用权,会要求高额的土地补偿金,同样导致项目无法推进,即只有政府、产权主体共同受益才能推动项目更新。

因此,无论是从土地增值的来源及合理分配,还是从有利于城市更新角度出发,理清相关利益主体的关系、确保增值收益再分配的合理均衡,是城市更新治理成功的关键所在。下文将进一步结合城市更新治理理论,构建交通设施用地再开发的利益协调框架,探讨如何在公平兼顾效率的前提下实现“土地增值利益再分配”的方法与实施路径。

二 交通设施用地再开发的治理探索与利益博弈

(一)广州交通设施用地再开发的更新模式与增值再分配

1.政府主导型的“一元治理”:划拨用地非正式更新、土地增值内部化的制衡

交通设施用地再开发的政府主导型的“一元治理”模式,指的是政府统筹下,交通设施主体不改变交通设施划拨用地的产权属性,对现状的交通设施或建筑进行升级转换的非正式更新,提升交通设施的服务水平与土地利用效率。

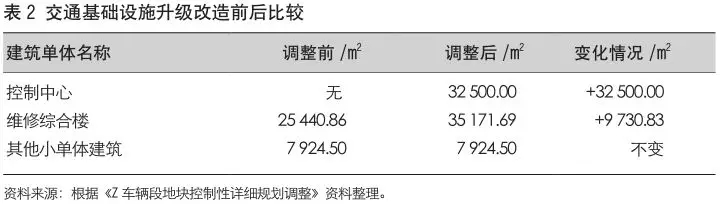

由于法律上未发生产权及用途变更,该过程理论上视为不产生土地增值,而由于土地实际用途使用部分的变化( 国家政策未禁止下,企业尝试将部分办公、商业建筑出租使用获益 ),可视为交通设施用地“模糊产权”产生的经济利益。而为制衡利益的内部化,政府往往通过严格控制建设规模、功能用途、增加公共服务配套等措施来均衡利益再分配。例如,广州地铁Z车辆段因集约用地、资源共享的需要,升级为8条线区域控制中心(表2),提出增加建筑量的配套要求,而广州政府为协调公共利益,则以控规管控为手段,严控车辆段的建筑用途与总量。

2.政企结合型的“二元治理”:捆绑再开发的非正式竞争、土地增值的利益倾斜

政企结合型的“二元治理”模式,指的是在政府引导下,企业通过对交通基础设施的优化腾挪出土地或预留上盖条件进行开发,腾挪用地通过规划调整为兼容开发用地,实现由“非正式”向“正式”产权的转换,契合了企业转型发展、政府公共利益保障等诉求。该模式首先通过用�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号