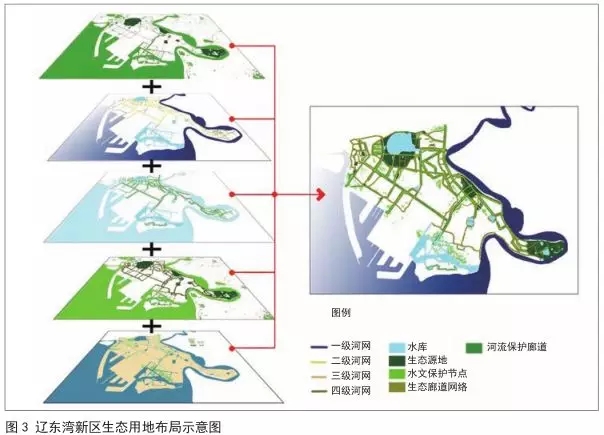

水区水文过程的完整性,形成了城市的蓝带骨架;同时,通过储蓄淡水,优化水文生态系统,恢复河流的自然流动过程,形成滨水景观廊道的自然水文特征,提高了滨河景观廊道的生物多样性,建构了自然生成的城市蓝带脉络,并以蓝带脉络为骨架确定城市生态用地布局,保持了水文过程的流畅稳定,这将成为城市开放空间规划的线索(图3)。

3.确定水土共轭的生长模式

城市设计尊重自然水系环境的生态效能,保持水文格局的有机连续性,以及水文环境的生态容量和生态承载力,关注城市与水环境的共生关系。

辽东湾新区水文模型模拟以开发建设前近自然的水文参数为标准,设定不同的建设用地规模,将拟定的土地利用情景代入SWAT水文模型中,对水文要素变化进行量化分析,以水文生态过程为前提,确定适宜的建设用地规模。水文过程分析以地表径流、土壤下渗和地下水深3个水文参数为变量,土地利用类型以 2007 年数据为基准。由模拟结果可知,当建设用地规模逐渐递增时,水文参数随之变化,当建设量小于规划用地面积的50%时,地表径流、土壤下渗和地下水深三者的变化幅度都相对均匀且较小;当建设用地规模达到 60%时,地表径流的变化开始变大;当建设用地规模从 60%增加到 70%时,地表径流和地下水深都产生急剧变化。由此可见,建设用地规模的增加会对水文过程的各个环节产生干扰,尤其是对地表径流和地下水深的干扰较大。由模拟结果可以看出,对于辽东湾新区,建设用地规模控制在总面积 (流域范围内除去生态用地后)的50%以下时,水文过程受到的干扰相对较小。

(二)顺应绿脉布局功能组团

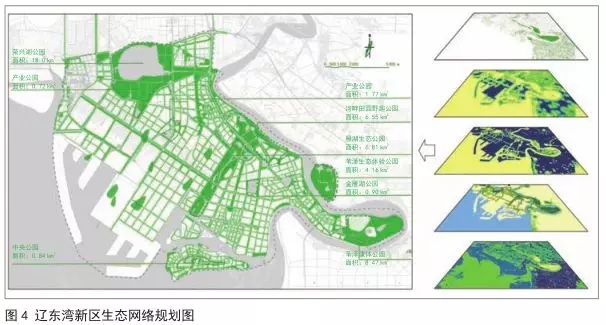

辽东湾新区绿地规划通过顺应区域的绿脉网络,以蓝带脉络为城市生长的骨架,以“绿网廊道”为城市生长的绿脉,将河流冲积形成的滩涂碱地规划成以城镇公园、休闲绿地和防洪堤坝为载体的具有多功能用途的开放空间,通过城市绿脉网络节点的相互连接,整合成为城镇的绿脉网络体系,构成绿脉网络与蓝带网络有机整合的网络化生态格局(图4)。

城市设计整合城市绿道系统与城市蓝带的主干河网,通过蓝带水网的连续性实现城市公园网络的整体衔接,进而建构滨河绿脉网络,实现从社区到公园再到绿野的多层次城市开放空间体系的有效衔接;同时,结合风廊道、水廊道和生物廊道体系,保证城市空气、水系、生物的自然循环和流通。“绿网廊道”既是连接不同城镇用地的通道,又是分隔不同功能分区的通道,城市设计将城市功能组团与绿脉网络相结合,顺应绿脉网络划分城市开发组团,并通过适宜的绿脉网络密度围合形成规模适宜的城市组团,控制城市组团的无序扩张,实现组团与生态网络的有机联系。

(三)顺应风流优化空间形态

基于风流条件,城市设计对空间形态进行优化:首先,建立气候数据库,选择地理、气象和规划信息数据作为GIS 平台的基础数据;其次,划分气候适宜性分区,通过分析气象数据、地形高程和植被等地理数据,绘制城市气候分区图;再次,建构城市风道格局,耦合蓝带网络、绿脉网络和道路网络,形成复合型城市风道网络;最后,优化城市开放空间布局,运用 CFD 技术对城市风道进行风环境模拟,找出开放空间中存在气候环境问题的区域,通过调整空间形态优化开放空间布局,提升城市微环境的舒适性。

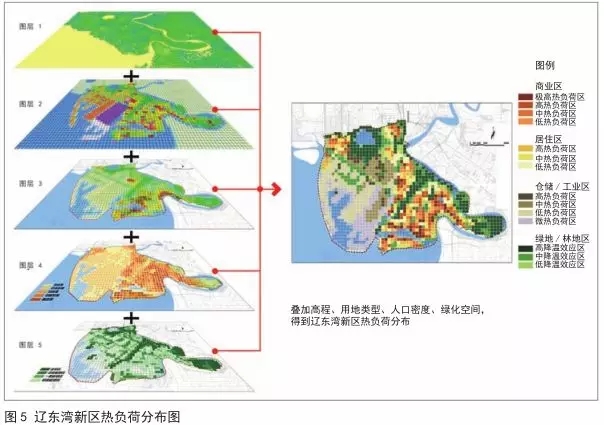

风流通潜力和热负荷分布作为辽东湾新区气候适宜性评价的两个核心要素,可以通过对地形、用地类型、高程、人口密度、绿化空间、水因子和风速分布7项指标的评估,建立城市气候环境适宜性评价指标体系。首先,将高程、用地类型、人口密度和绿化空间相互叠加,赋予相应权重,得出辽东湾新区的热负荷分布情况(图 5);其次,将水因子和风速分布相互叠加,可以判定辽东湾新区的风流通潜力 (图6)。最终,通过城市多元气候因子的分析和叠加,确定城市气候环境敏感区,并根据气候分析评价预留城市通风廊道,缓解城市热岛效应和减少雾霾,优化城市空间布局,创造适宜的城市风环境、湿环境和热环境等微气候环境。

依据城市气候分区图,可以通过蓝带网络改善城市的风流通环境,通过绿脉网络疏导城市内部微气候环境,通过优化道路网络走向和适当增加路网密度引导地块间的d�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号