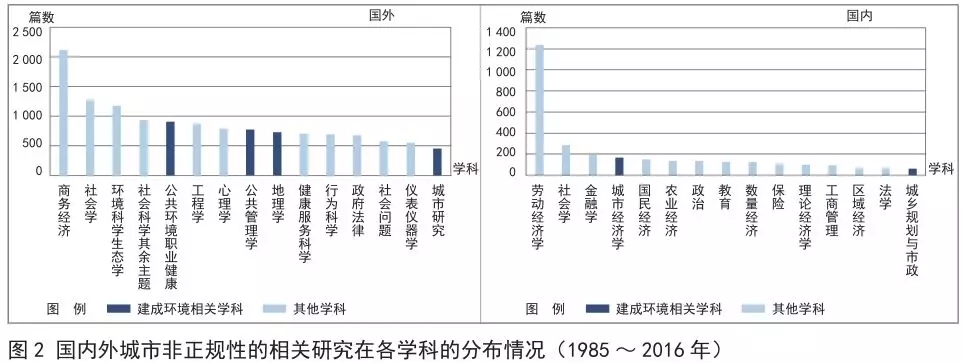

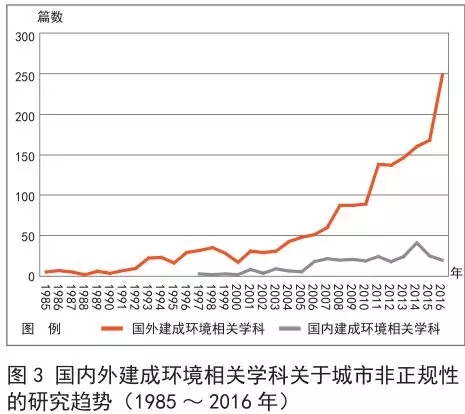

31.8%;我国研究非正规现象的建成环境相关学科仅仅包括城市经济学及城乡规划与市政相关学科,仅占总量的7.3%(图2)。此外,国内研究不仅起步较晚,近年来还有停滞的趋势(图3)。反观中国3.3亿的非正规经济从业人员和大量的城中村、棚户区等城市非正规空间现状,我国包括城市规划在内的建成环境相关学科对城市非正规性的关注严重不足。

(二)城市研究领域非正规性研究的知识基础分析

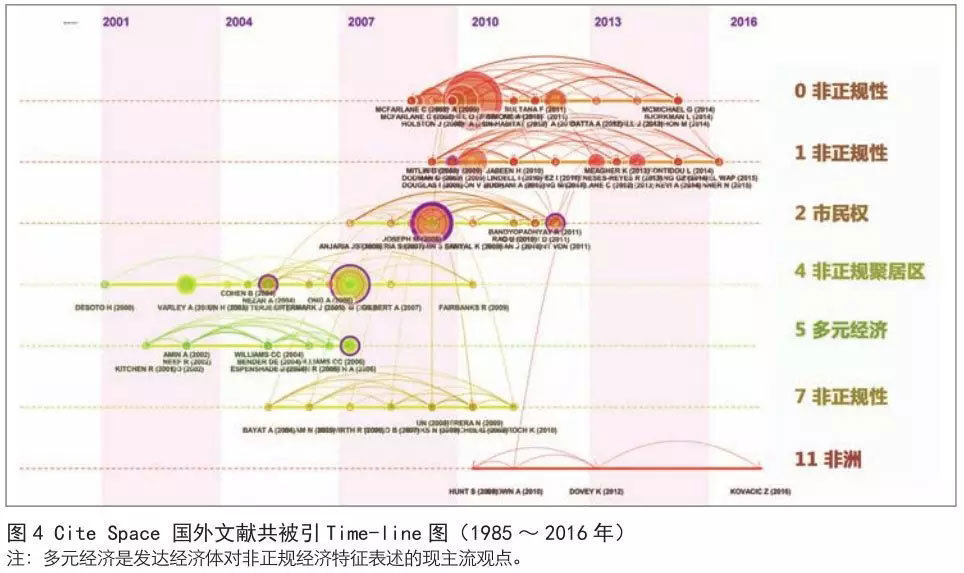

学科的知识基础对应于现有研究的被引文献集合,因此本研究将具体分析的文献记录导入Cite SpaceⅢ开展共被引网络分析。就英文文献而言,共被引Time-line图显示有7个聚类(图4)。如果用每个聚类中的高中心度(Centrality)文献表征该聚类所代表的知识领域,出现于2004年之后的5个聚类(0、1、2、7 和 11) 具有较强的逻辑关联。其中,聚类0主要聚焦于研究发展中国家特有的城市化现象与逻辑;聚类1的研究主要从街头摊贩等非正规就业者或城市贫民的“公民权利”视角出发,提出适应于发展中国家的“反抗主义规划”“协商式规划”等亲贫主义规划思路;聚类 2、7、11 多为对前两者的补充,主要对适应于发展中国家城市化进程的城市理论与城市规划理论开展批判式的政治经济学讨论;聚类 4 主要关注发展中国家非正规住区的土地权利和更新进程;聚类5的文献则主要关注发达国家的新自由主义和移民浪潮及转型国家市场化背景下非正规经济的多元化和异质性观点现象。整体而言,国外对城市非正规性的研究形成了城市非正规性发展机制(聚类0、1、2、7和11)、非正规空间 ( 聚类 4,以非正规住区为代表 )及非正规经济与就业 ( 聚类 5)3 类知识基础。

(三)城市研究领域非正规性研究的关键词分析

鉴于关键词是文章核心内容的凝练,本研究将CNKI与Web of Science的文献记录分别导入 Cite Space Ⅲ进行关键词共现分析,时间跨度为1985 ~ 2016 年,时间切片为 2 年。其中,英文文献共得到 126 个关键词和 406 条连线,而前十个高频关键词依次为:City、Informal Settlement、Informal Economy、Politics、South Africa、Informality、Poverty、Policy、Market、Slum,这些词汇完全可以归入到上文推导出的3类知识基础之中。因此,在排除掉语义不明且词频较低的部分关键词后,通过分类和比较的方法将关键词归结为若干次类。就中文文献而言,51 篇文献中仅生成 13 个关键词和 17 条连线,前六个的高频关键词依次为:非正规就业、非正规经济、非正规部门、流动摊贩、广州和城中村,这样的结果反映出我国城市非正规性研究一方面主题高度聚集,另一方面缺乏广度和深度。为了便于开展中英文的对比分析,本研究将中文文献关键词进行了人工分类(表3),并就关注人群和关注地区进行中外研究的对比分析。

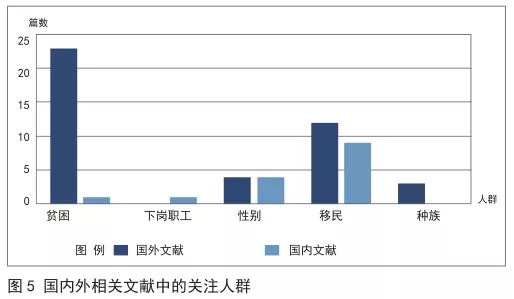

1.关注人群

国外的研究关注人群按照数量依次为贫困、移民、性别和种族,而国内研究依次为乡村移民或转移劳动力、性别、贫困与下岗职工(图5)。虽然国内外的关注对象均聚焦于城市贫困阶层和弱势群体,但因各自的社会背景不同而存在部分独特的群体对象,比如中国的“下岗职工”和国外的“种族”。此外,同样的关键词在不同的社会背景下往往具有不同的含义。例如,“移民”作为国内外文献的重要关键词,反映了非正规发展与移民相关联的普遍认知。但“移民”议题在发展中国家中通常聚焦于非正规城市化进程与非正规聚居区(Informal Settlement)的产生机制;而发达国家的相关研究主要关注移民与发达经济体中非正规经济发展的联系。相比较而言,我国的关注人群更强调乡村移民、转移劳动力及城镇下岗职工,这在本质上反映了我国城市非正规性现象与政府主导的一系列去管制化政策及城市二元体制之间具有深刻的内在联系。并且,国内研究较少对“贫困”与“非正规性”进行关联分析,可见对于贫困人群的经济生存方式和就业类型的研究还需跳出制度化与正规经济的视野局限。

2.关注地区

从英文关键词的地区分布特征看,非正规性研究的主流关注对象仍旧集中于发展中国家(图6)。值得注意的是,随着发达国家经济制度去管制化、社会保障制度的去福利化等新自由主义政策转型和移民浪潮的涌入,欧美城市中非正规性现象和相关研究也持续增长。例如,美国城市中的临时工增长迅速,需求更灵活的劳动力成为国家性现象,尤其是在建造业。因此,自20世纪80年d�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号