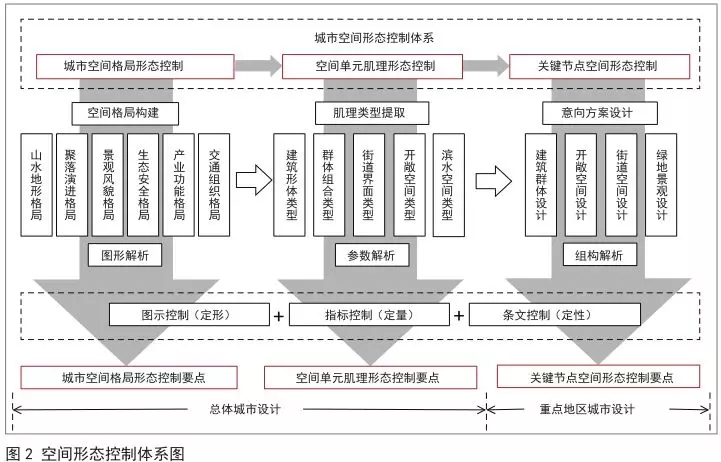

标控制(定量)及条文控制 ( 定性 ) 的方式加以体现,使全过程的控制内容形成城市—片区—节点逐层递进的逻辑关系,实现全域控制与重点控制在内容深度上的平衡。

(三)全要素特征基因植入

特征基因是反映城市地域特色的遗传密码,决定着空间形态的“性状”,也影响着城市“性格”的形成。城市空间形态的地域化控制需要将特征基因植入到控制内容之中,体现在空间特色表达、控制要点的筛选、指标阈值的确定等方面。特征基因可从气候条件、地形地貌、自然环境、历史文脉和社会文化等诸多要素中提取与挖掘。随着人们对城市地域特色的理解与认知不断深入,决定空间形态地域性的特征基因逐步被明确,并作为空间形态地域性控制的重要内容与评判标准。辽东湾新区的特征基因分析提取经历了从“现象”到“本质”的过程。项目组在现场调研与网络关联词汇词频分析的基础上,筛选得出20余项地域特征要素并进行分类,在空间形态上体现“以水育人”“有机疏散”的“性状”特征,在意识形态上形成“顺应自然”“与时俱进”的“性格”特征。同时,在后续空间形态控制内容的研究中充分植入地域特征要素,在空间格局、肌理类型、控制要点、标准及控制指标阈值确定等方面体现辽东湾新区空间形态的特征基因,以实现城市特色空间形态的管控与塑造。

二 辽东湾新区总体城市设计层面的空间形态控制

(一)原生性空间格局的保护

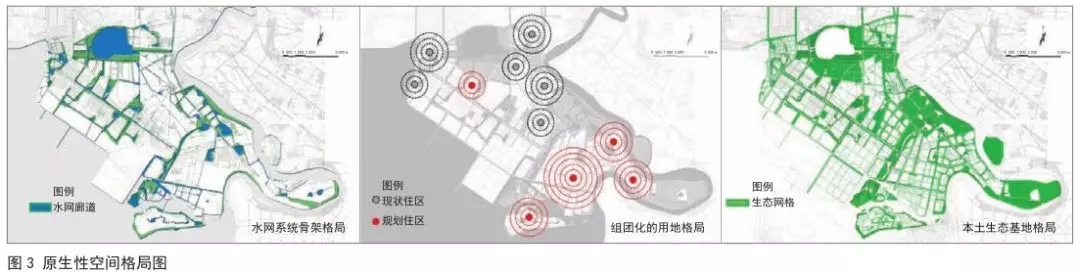

辽东湾新区总体城市格局的构建是在保护原生性空间格局的基础上展开的 ( 图 3),主要包括以下三个方面的内容。

(1) 保留原有的水网系统骨架。辽东湾新区的苇田与水稻种植历史悠久,拥有密集的灌溉水网和平原水库,水系资源的保护与利用是本地印迹的重要体现。因此,设计利用 InfoWorks 水文分析软件梳理出结构性的水系网络体系。

(2) 延续组团化的用地布局。辽东湾新区原住人口以石油工人、苇场工人、农民及渔民为主。多样的工作生活方式形成了特色鲜明的亚文化聚集区,渔村、工人社区和农耕村屯组成了分散式的居住空间。因此,在城市空间模式的选择上,设计延续分散式组团化的布局模式,在保留原有住区组团的同时,控制新增建设用地的选址、形态和规模。

(3) 维持本土生态基底。辽东湾新区存在完整的生态循环系统,新区发展必将影响原有的循环过程。为了将不利影响降至最低,设计在分析生态容量与生态安全的基础上,保留了湿地与生态廊道,为本地动植物留有足够的生存空间,提高生态系统的抗压弹性与自恢复能力。

(二)空间肌理的类型化设定

设计结合现状总体空间格局,将辽东湾新区全域划分为265个空间单元。根据空间单元所处区位及承担的角色选取理想的空间肌理类型,标注相应的类型代码。空间肌理类型包括开发强度、功能、控制级别及特征要素四项属性。其中,开发强度属性包括零强度自然类型 (S0)、低强度乡村类型 (S1)、中强度市郊类型 (S2)、低强度市区类型 (S3)、中强度市区类型 (S4) 和高强度核心区类型(S5);功能属性包括混合类型(F0)、居住类型 (F1)、公共与商业服务类型(F2)、开敞空间类型 (F3) 和工业类型(F4);控制级别属性包括弹性控制区(L0,该区域可在控制要求的基础上有所突破和调整,适用于关键节点地区 ) 和一般控制区 (L1,该区域需严格按照控制内容进行设计,以在片区形成相对统一的空间肌理);特征要素属性是附加属性,是设计根据辽东湾新区地域要素提出的补充类型,包括滨水区(W)和民俗区(N)等,可提供地域性的形态控制指引。

设计将类型化的空间肌理形态控制内容对应到每个空间单元,实现了总体城市设计尺度对城市肌理的全域控制,提高了在宏观尺度进行城市空间形态设计的工作效率。

(三)地域性肌理参数的解析

设计在对辽东湾新区空间形态类型的研究中开展了多项规划模拟技术的应用尝试。在对辽东湾新区空间肌理进行类型化研究的基础上,设计整理出符合辽东湾新区空间单元控制要求的空间肌理模型,建立空间肌理模型库;根据辽东湾新区气象气候 (季风、温度和日照等 ) 条件,利用微气候模拟、能耗模拟分析软件对模型库中的肌理模型进行分析筛选,选取适宜的气候肌理模型进行空间参数化解析;通过对现有研究和解析数据的分析,确定 8 类 33 项肌理形态控制要点(表1)。

![]()

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号