相距约300m,即步行不到5分钟的距离,居民之间联系非常方便(图1)。

一个混合使用邻里就是一个“都市聚落”,在此聚落内可以满足居民工作、居住和娱乐等大部分日常活动的需求,同时功能互补性可以增加邻里经济的多元性,降低开发风险。

(二)可步行性

混合使用邻里具有可步行性的空间范围,其居所、办公和休闲三大功能区之间联系便捷,同时依托公交体系,可以使居民方便到达邻里以外的城市其他主要人流吸引点。

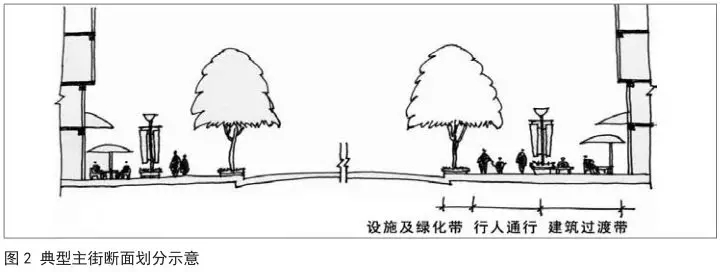

为了方便步行,邻里应该采取小尺度街坊,增加道路交叉口以及出发地与目的地之间的步行路径联系,丰富步行的可选择性,增强步行路径的趣味性。宜人的街区长度为 60 ~ 100m,连续街区长度宜控制在150m以下,应减少机动车与步行路径的交叉,采用宁静化交通措施降低车速。公共建筑和商业建筑应面向步行道设置人行出入口,通过设计底层沿街商业立面,营造活跃的步行氛围。步行道应该与沿街建筑界面结合起来进行整体设计,从而避免道路红线与建筑之间的脱节,主要街道横剖面可划分为以下三部分(图2)。

(1)设施及绿化带:宽约1.5m,临街停放自行车,设置树荫绿化、公共照明、标志牌、信号系统和花盆架等。

(2)行人通行带:宽至少1.5m,设置方便步行的铺地。

(3) 建筑过渡带 ( 私密与公共的过渡地带 ):宽约 1 ~ 3m,设置连续的雨棚和遮阳棚、具有吸引力的橱窗和室外座椅。

(三)多样化

混合使用邻里的多样化包括多样化的户型和住户、多样性的日常便利设施以及多选择性的休闲娱乐活动三部分。

(1)多样化的户型和住户。

混合使用邻里提供除核心家庭住房外,包括单身住房、出租公寓、老年公寓和附属用房等在内的多样化户型,鼓励不同背景、家庭与年龄结构的居民共同居住在同一邻里,以满足他们对于住房的差异化需求。住房混合是社会多元化的微缩体现,有助于社会网络的形成和保持,居住在同一邻里的居民年龄呈现多元化,更容易形成归属感,激发社区活力,提升居民的生活质量,促进精神健康。

(2)多样性的日常便利设施。

在步行可达的距离内,混合使用邻里一般布置有日常便利设施,包括零售店、餐厅、超市、健身房、图书馆、咖啡厅、画廊及艺术工作室等。这些设施有助于提升场所的开放性和活力,满足居民不同层次的生活需求,也容易吸引外来消费人群,使邻里公共空间保持“18小时”连续不断的人气。

(3)多选择性的休闲娱乐活动。

在混合使用邻里内开展的休闲娱乐活动呈现出多样化的特征,涵盖了不同年龄段与不同兴趣爱好的多类型活动,包括独处、休息等休憩型活动,聊天、聚会等社交型活动,轻度运动、大运动量活动等运动型活动,音乐、唱歌等艺术型活动,以及自然研究、手工活动、探险、创造性活动和智力训练等学习型活动,营造出一种多选择性、居民乐意参与的高质量生活环境。

为了在有限的空间范围内容纳这些活动,需要对邻里单元进行精细化设计,可以在同一场地内整合不同功能,或者在同一场地的不同时间段开展不同功能的活动。在具体设计上,混合使用邻里应该设置包含小型花园、供人们运动的开放空间、供音乐会使用的室外表演台、供人们夏季野餐使用的荫庇处、带游戏设备的游戏区、通向自然景观开放空间的小径、可供夜间观赏的公共区域、具有一个视线焦点的水景以及带健身点的步行小径的户外空间。

(四)富有特质的第三场所

第三场所是指除作为第一场所的家和第二场所的工作地点之外的邻里社会性交往空间。与传统居住区不同,混合使用邻里通过高密度和紧凑的物质空间组织形式,营造步行氛围和场所感,促进交流与创新,提升邻里认同感和凝聚力,具体特点如下。

(1)富有特质的核心公共空间。

成功打造混合使用邻里的关键措施之一是塑造具有较强辨识度的邻里核心公共空间,增强场�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号