研究与编制、规划咨询和规划设计三大类型,同年王唯山的研究开始涉及规划编研机制问题,提出了规划院改革的思路应以“实行职能分解”并建立“适应各自特点的相关机制”为主,改革走向总体上是向“政府规划技术职能”和“企业化市场行为”两个方向分化,也可以说是将规划院原有的双重属性分离。2005 年施红平以广州规划编研中心为例全面论述了政府规划编研新机制的合理性和可行性。何流、沈洁提出“城乡规划编制研究中心在未来发展中可能遇到的最大问题就是人才的流失,这主要源于三方面的因素:一是薪资、福利待遇,二是个人事业发展的空间,三是事业单位改制的可能。” 。其间,2006年石楠提出规划编研体制的改革转型应把规划局、规划院与规划编研中心3个机构一并研究,总之“改革的原则是要以确保涉及公共利益的政府性城乡规划编研工作有保障为前提”。

从机制构建上看,各编研中心的设立,有的是规划院剥离服务市场规划设计的功能,直接转为贴身服务政府规划的机构,完全承担政府的规划编研任务,如北京市规划院;有的是在规划院改企的同时组建事业单位编制的规划编研中心,如广州、南京、昆明;深圳则是学习香港的经验,直接设立“法定机构”来承担政府的规划编研任务;有的在规划院改企时要求其内设立专门的部门来确保服务政府的规划编研任务,如沈阳、长沙的规划院的内设机构。

纵观这十多年来关于规划编研中心的研究,对机构的职能定位研究探讨比较多,但对其机制类型研究不够深入,尤其缺乏针对传统的事业单位机制与新兴的规划编研中心职能的匹配关系的研究。依据马克思主义基本理论中生产关系与生产力的相互作用的理论可以看到,对于这样一个要承担起政府规划编研职能的新兴机构的机制研究是个绕不开、亦不能等的问题。简单沿用老的事业单位机制是不能适应其职能发展的需要的,这个领域需要积极而深入的研究。

(三)目前规划编研中心的机制困境

从全国的情况看,各地成立的编研中心主要还是沿用了现行的政府企事业单位机制,其中发展受到机制困阻比较明显的普遍是“全额拨款事业机制”。

首先,事业单位是指由政府设立的,从事教育、科技、文化和卫生等活动的社会服务组织,事业单位设立的原则是不以营利为目的,也不以经济利益的获取为回报。按国家对事业单位财政支持的比例,分为全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和自收自支的事业单位。其次,全额拨款事业单位也称为“全供事业单位”,也就是全额预算管理的事业单位,即所需的事业经费全部由国家预算拨款。这种管理形式的人员费用、公用费用都要由国家财政提供。设立这种机制的初衷是为了使事业单位的经费得到保证,也有利于国家对事业单位的全面管理和掌控。

但实际上,国家对事业单位的全额拨款是要受国家预算管理的,事业单位的人员工资与福利待遇按政府的人事部门所规定的履职岗位的薪资标准确定。工资的增长情况和国家的财政收入有着紧密的联系。与同类从事科研技术的市场化机构相比,现阶段事业单位的薪酬管理和薪酬激励偏低问题严重影响了员工的工作积极性,并已经成为制约事业单位发展的重要因素。目前全国已成立的规划编研中心中的薪资、福利在本行业中是不具优势的,福利及个人发展空间不如公务员,薪资、收入则远远不如规划院。目前采取了全额拨款机制的规划编研中心的发展均面临着机制障碍的困境。

二 规划编研中心机制转型的理论基础

(一)规划编研概念的界定

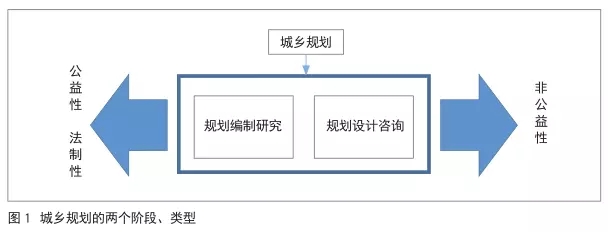

改革开放 40 年来已经逐步形成的城乡规划编制体系,实际包含着规划研究与编制、规划咨询与设计两个阶段类型(图 1)。本文探讨的“城乡规划编制研究”是指关于城市重大的公共性问题、市场不灵的问题进行的研究与编制,它是公益性的,是政府行政、法制行为。而“规划设计与咨询”则是社会性服务的业务技术行为,是对具体目标和实体空间进行的设计。

(二)城乡规划的公共政策和法制属性决定了其编研机制必须具有公益性、公平性

市场经济条件下城乡规划要解决的核心问题,是围绕着资源分配的“社会公平”而展开的。探讨城乡规划编制研究机制转型的问题,不得不对城乡规划编研的属性进行探讨。目前关于城乡规划的公共政策属性、法规属性已经达成了共识。在多元利益主体并存的城)�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号