=Verdana>

(一) 孤立阶段 (1949 ~ 1978 年 ):三地独立发展,香港经济腾飞

改革开放以前是粤港澳发展的孤立阶段,三地独自发展,协同系统尚未成型,协同度较低。中华人民共和国成立以后,内地坚持自给自足的经济战略,珠三角的对外联系大幅衰减,长期处于较为封闭的状态,城镇化进程缓慢。香港凭借港湾优势及西方国家的资本转移,贸易、航运、金融和工商业得以发展,实现经济的腾飞,成为区域经济增长极。该时期由于制度与政策的差异,三地发展较为独立,合作交流较少。

(二)扩散阶段(1979~2014年):从“前店后厂”的非制度合作到建立更紧密经贸合作的制度性安排

改革开放后至 2014 年是粤港澳大湾区协同发展的扩散阶段,又以 2003年粤港澳三地签署《内地与港澳关于建立更紧密经贸关系的安排》(简称“CEPA协议”)为界分为前期和后期。

在扩散阶段前期,香港发挥龙头作用,带动珠三角和澳门的经济发展,经济、城乡等方面的合作在市场驱动下逐步展开。区域协作主要集中在产业上,珠三角以低成本的土地劳动力和宽松的金融政策承接香港的劳动密集型制造业转移,香港发挥自由港优势负责接单、销售和管理,粤港形成“前店后厂”模式。

在扩散阶段后期,CEPA协议、《珠三角地区改革发展规划纲要》、“自由行”、“资金自由行”等一系列政策规划的出台,降低了粤港澳区域内生产要素流动的障碍,建立起开放的贸易市场,促进粤港澳合作从“非制度性”向“制度性”过渡,推动力逐渐从市场驱动转向制度引导。三地产业协作从以出口导向的制造业为主转变为以拓展内陆市场的服务业为主,跨境消费、度假、医疗和养老等社会联系明显加强,呈现出更为紧密的生产、生活协作特征。

(三)共生阶段(2015年至今):三地生产、生活、政策规划的深入融合

2015 年后粤港澳区域协作上升为国家战略,合作方式由双边发展转变为多边推动,合作机制不断完善,标志着区域协同发展进入共生阶段。在合作领域上,从较为单一的基础设施建设、工业分工走向生产互补、生活融合和政策统一的全方位合作。在生活方面,三地通勤、医疗、休闲和养老来往更为密切,出台了一系列开放医疗市场政策,跨境居住和旅游往来更加频繁;在经济生产方面,借助珠三角的广阔腹地与港澳联通全球的营商网络,建立起对外对内更为密切的经贸关系;在制度规划方面,中国 ( 广东 ) 自由贸易试验区、“一带一路”倡议与加快粤港澳大湾区建设的提出,使粤港澳大湾区在政策规划上成为一个有机整体,规划建设也从战略层面落实到空间上。

三 粤港澳大湾区协同发展特征

粤港澳大湾区目前处于区域协同共生阶段,其协同特征如下。

(一)经济协同:区域发展差距缩小,经济联系度逐步提高,存在一定产业同构现象

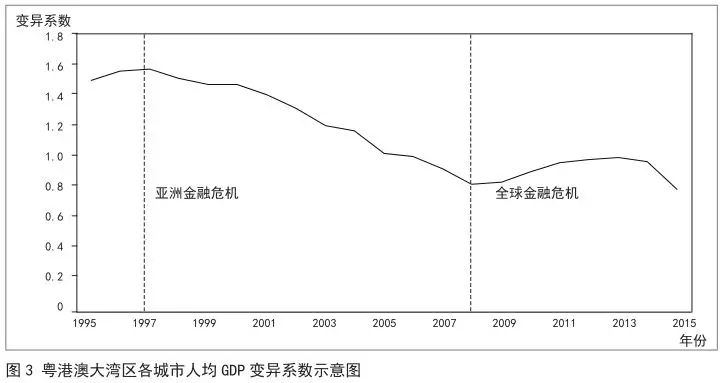

广州、深圳近年来保持着较快的发展速度,与香港的经济差距逐渐缩小( 图 2)。粤港澳大湾区人均 GDP 变异系数波动下降,由 1995 年的 1.48 下降到 2015 年的 0.84,区域差异不断缩小( 图 3)。

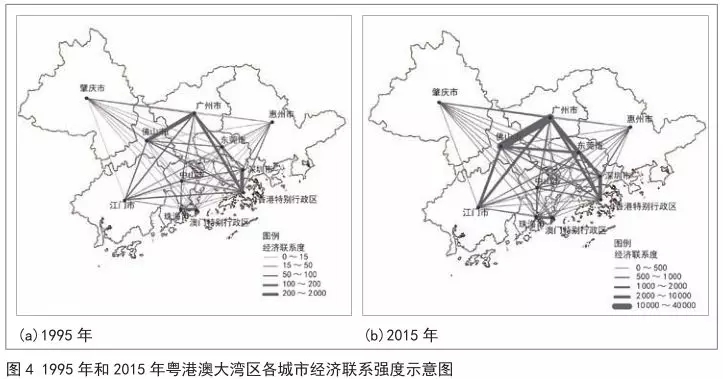

随着中国加入WTO及CEPA协议的签订,三地经济贸易壁垒逐渐弱化,经济联系逐渐增强,形成了开放的商品与要素市场。本文依据 1995年和 2015年的经济数据,采用传统引力模型来度量粤港澳大湾区内各城市的经济联系程度。结果显示:相比1995年,2015年粤港澳城市间的经济联系度均有显著加强,形成了以广州、佛山和深圳为核心圈层的网格状经济结构,联系强度总量占粤港澳地区整体的84.85%以上(图4);粤港澳三地的资金贸易往来频繁,珠三角实际使用的港澳外资从 1995 年的 37.2亿美元上升到2015年的182亿美元。

由于粤港澳大湾区各城市的资源禀赋条件相似,珠三角产业同构现象突出。从第二产业看,珠三角 2015 年工业相似系数平均值为 0.65,相比 2000 年下降0.04,虽然制造业分工日益明显,但局部城市相似系数仍保持在较高水平;从第三产业看,珠三角积极推动产业转�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号