e/2018723105416375.jpg">

从步行速度测试结果可以看出,视力正常人群的行走速度普遍比视觉障碍人群的行走速度快。普通人步行的平均速度为 1.29m/s,其中最快能够达到1.47m/s。而视觉障碍人群通过同样的距离,步行平均速度为0.95m/s,比正常人群要低约24%。在视觉障碍人群当中,步行速度最快能够达到1.31m/s,略高于正常人群的平均步行速度,但是最慢值为0.58m/s,远远低于正常人群的步行速度。

(三)问卷调查与实验测试结果总结

从问卷统计可以看出,视觉障碍人群的主要活动地点是盲人活动中心、公园及医院。他们要达到这些地方,大部分靠行走或者家人陪送。与正常人相比,视觉障碍人群的行走能力一般,大部分人行走的时间不超过 15 分钟。从问卷分析可以发现,视觉障碍人群对城市无障碍设施 ( 包括盲道系统 ) 的整体质量不满意,他们认为这是导致他们无法正常出行的重要因素。通过对视觉障碍人群的行走速度测试可以看出,这类人群的行走能力要比正常人群的行走能力低,同时女性的行走能力呈现出更弱的趋势。当前城市布置公共设施、安全设施的准则都是基于正常人群的行为参数而制定的。当城市弱势群体对这些设施产生需要的时候,它们可能无法发挥有效的作用,这在城市发展过程中是不可忽视的一个问题。

二 视觉障碍人群的城市安全策略

分析问卷调查与行走速度测试结果可以发现,在城市安全体系中,与视觉障碍人群相关的核心要素是行走能力、盲道系统、指示系统与应急避难场所。只有这些要素合理布局、合理分配并相互形成一定联系,才能在保证视觉障碍人群的城市安全需求。在视觉障碍人群的城市安全策略构建中,首先计算了这类人群的出行范围,重新量化应急疏散场所的服务半径;其次,根据现状的数据指标,完善研究区域中的开敞空间布局,提出新的规划策略;最后,基于现状盲道系统提出新的规划方案,形成符合视觉障碍人群疏散行为特点的城市盲道规划体系。

(一)视觉障碍人群的有效出行范围

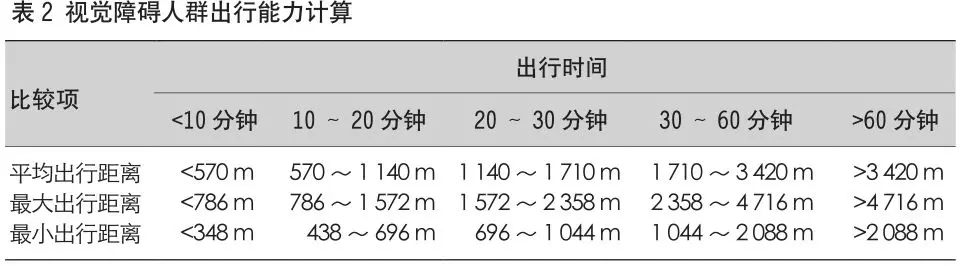

从问卷调查中行走耐力的数据统计结果可以看出, 47%的视觉障碍者的行走耐力在 10 分钟之内,根据《城市抗震防灾规划标准(GB 50413—2007)》的规定,紧急避震疏散场所的服务半径宜为500m,步行在10分钟内可以到达,固定避震疏散场所的服务半径宜为2~3km,步行在1小时之内可以到达。因此,本文取 10 分钟作为视觉障碍者基本疏散时间 T,这个时间也在其高效行走耐力时间范围之内。

通过计算可知,在 10分钟内,被测试者的最小行走距离约为350m,最大行走距离约为780m,平均疏散距离约为570m。表2的计算成果是基于数理层面,在实际情况中步行速度会随着时间的增加而逐渐下降。同时,当城市灾害发生时,城市的道路、盲道都有可能遭到破坏。考虑到路面的障碍物情况,结合出行能力,将临时应急避难场所的服务半径规定为350m,固定应急避难场所的服务半径规定为600m,中心应急避难场所的服务半径规定为1000~1500m,即可以认为满足视觉障碍人群的最大需求。

(二)避难场所的重新规划

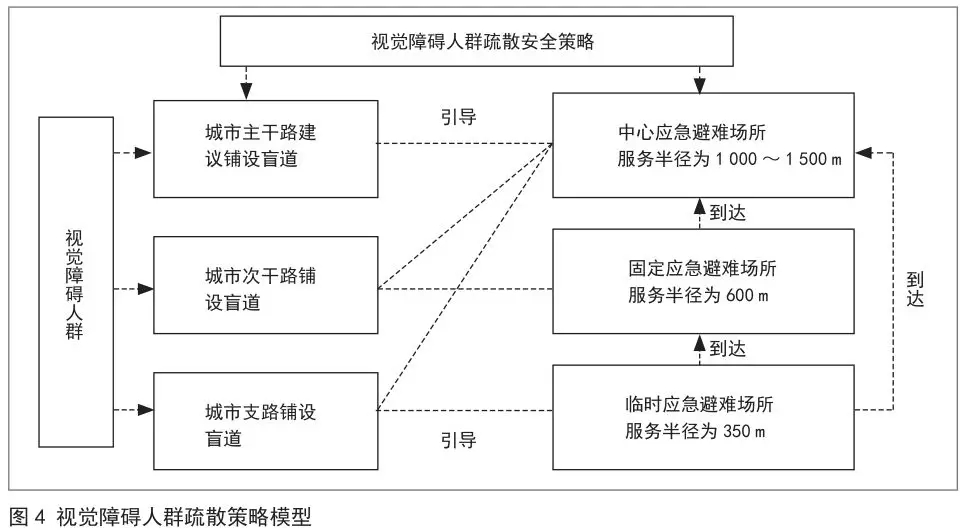

在对避难场所的重新规划中,根据视觉障碍人群的个体行为指标,结合应急避难场所新的服务半径,形成“中心—固定—临时”应急避难场所的城市安全体系。规划策略模型以临时应急避难场所服务半径350m、固定应急避难场所服务半径600m、中心应急避难场所服务半径 1000~1500m为基础,利用盲道对视觉障碍人群的向导作用,串联城市各级应急避难场所,形成多层级布局体系(图4)。

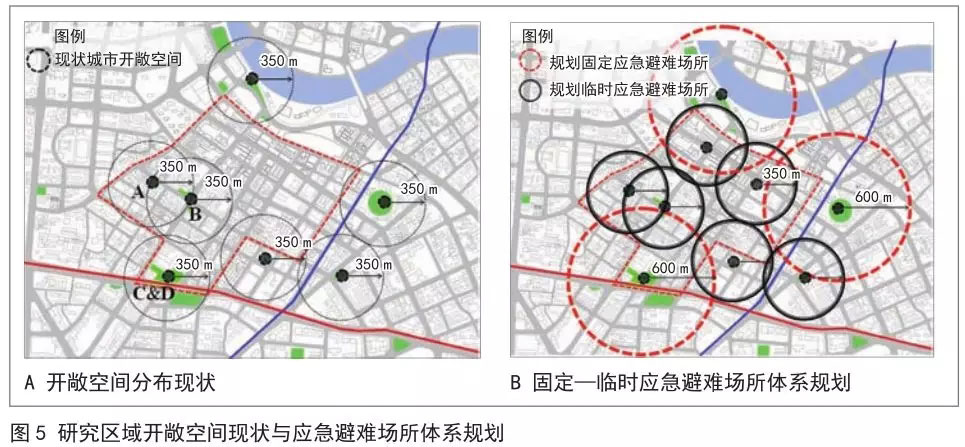

根据临时应急避难场所350m的服务半径,将研究区域现状开敞空间的辐射范围标出(图5-A)。可以看出,研究区域大部分的北部区域没有被开敞空间的辐射范围所覆盖。根据现状分析,在研究区域的南部集中了4块开敞空间,其辐射范围仅仅能够满足研究区域南部人群的使用,周边分布的一些开敞空间也无法服务到这个区域当中。

通过对基地现状分析,当前老城区内部的开敞空间都可提升为临时应急避难场所,北部一些现状区域空间可改造为临时应急避难场所,供城市人群在出�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号