| 【规划广角】城市中心体系极化与扁平化共生现象研究 — 集散对流效应作用下城市中心体系的演变 |

| 规划师杂志社 2018-07-18 09:33:39 |

| |

城市副中心则处于较为尴尬的位置,在规模上无法与主中心抗衡,在特色上与区级中心的差距被逐渐拉近,甚至被超越,特别是被新兴的以城市综合体为主的区级中心所超越,由此形成了目前所看到的在服务等级上主中心极化、其余中心扁平化的结构特征。

(二)交通输配体系的扁平化与极化

服务体系扁平化与极化共生现象的产生,在很大程度上得益于道路交通条件的改善,使得城市内各中心区的交通可达性相对均衡,进而实现跨等级、跨区域的便捷出行,从而削弱了距离对出行决定的影响,使人们可以更多地选择具有特色吸引力的目的地出行。

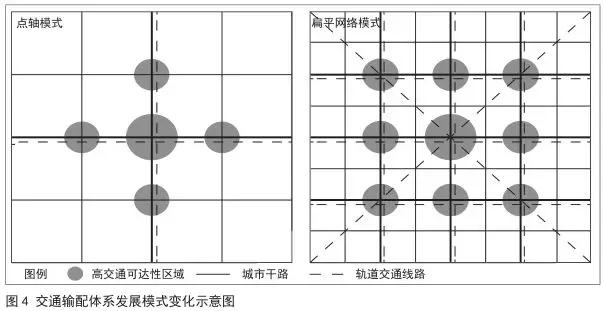

传统的道路交通输配体系是一种点轴模式,主中心交通可达性最高,副中心可达性次之,周边地区再次之。在此基础上形成的输配体系呈现出明显的不均衡分布状态,与交通可达性相对应,道路网络密度也呈现出相应的变化趋势,使得交通输配轴线多在主中心交汇。轨道交通发展的初期也是以强化主中心为主,呈现出明显的轴线形态。在这种输配体系引导下,新要素的进入也多呈现出向交通可达性高的地区集聚的方式,形成典型的点轴拓展的空间模式。而随着城市的进一步集聚发展,城市道路密度进一步增加,交通输配体系突破了单输配轴的格局,形成了密集的“输配网络”格局,加之轨道交通的大力发展,多条线路在城市内纵横交汇,基本形成了网络格局。道路交通网络与轨道交通网络的空间叠加,使得交通可达性由原来的点轴格局向网络格局转变,进而使得城市内可达性高的区域增多,并呈现出一定的均质化特征,形成扁平化的网络结构。在此基础上,主中心的交通优势仍然处于绝对的核心地位,通过多方向辐射的轨道交通网络,实际增强了主中心在全市范围内的交通可达程度及吸引力,形成交通网络的极化节点(图4)。

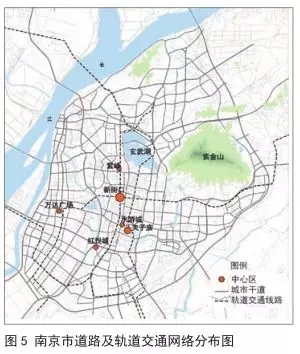

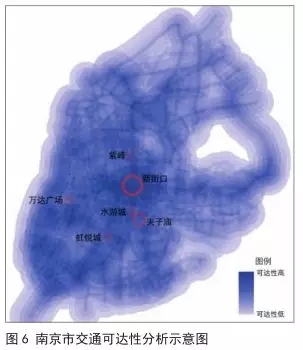

从南京的实际情况看,城市已经建成6条轨道交通线路,但主城区内仅有3 条线路通过,处于轨道交通网络发展的初始阶段 (拥有 2~ 4条线路是处于初始发展阶段,拥有6~8条线路才算基本进入成熟的发展阶段,拥有 10 ~12条线路时城市结构将达到比较成熟的阶段 ),其结构仍是以新街口中心区的交通输配为主(图5)。而从南京整体的交通可达性分析看 ( 图 6),仍然呈现出中心区域集聚的趋势,新街口地区仍为交通可达性最高的地区,其余地区在轨道交通的影响下交通可达性较为接近。正是这种交通输配方式大大缓解了新街口中心区的路面交通压力,进而扩大了新街口中心区的交通辐射范围及力度 (外围的 3条地铁线路均是与主城区内3条线路相联系,能通过便捷的换乘到达新街口地区 ),新街口中心区也因此有了持续极化增长的条件,形成了更强的集聚效应。其余中心也受益于整体交通可达性扁平化的影响,得以发挥出更大的辐射效应,由此形成了交通可达性方面的主中心极化、其余中心扁平化的特征。

二 扁平化与极化演进的集散对流效应

扁平化与极化的结构特征,实质是集聚与扩散效应的体现,而在这两种效应作用下多中心空间结构的演替并不是一种交替进行、分别发挥作用的过程,而是同时发生、同时存在、同时作用的过程。这一过程使得不同价值区段的功能联系呈现出集聚与扩散同时并存的演化趋势。

(一)高低职能之间的集散对流效应

在经济全球化及信息化的背景下,原城市主中心在轨道交通系统的支持下,区位优势持续提升,其职能向控制、决策和创新等方向转变,而相对低效益、低附加值的产业及职能则向外围甚至是国际地区迁移。在规模集聚效应的影响下,中心区与外围地区形成了不同的产业集聚区,进而形成对不同产业的吸引力,如主中心以高端职能的商务、金融、商业、休闲和娱乐等高附加值产业为主,而外围地区则在一些相对优势地区形成新的集聚中心,成为次级别的城市中心区。在这一集聚与扩散的对流过程中,相对于其中任何一方,集聚与扩散作用都是同时存在、同时发生、同时作用的,即主中心区在集聚优势资源时,也在向外围扩散相对劣势的资源,反之亦然。在此基础上,就形成了中心区之间集聚与扩散的对流关系。在其影响下,城市各中心区的集聚与扩散持续发生,主中心的位势被不断推升,成为高端、综合的强核心,而其余中心则形成各具特色的、相对专业化的集聚节点,最终形成扁平化与极化共生的中心体系结构。

这其中还涉及一个问题,即扩散的梯度效应与其余中心之间的扁平化结构。正如上文所述,等级规模� |

[返回] |

|

|

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号