| 【规划设计】基于空间句法的城市设计方法与流程融合机制构建 |

| 规划师杂志社 2018-07-12 11:00:10 |

| |

同时线段考虑了真实距离和街道偏转角度等因素,被认为具有揭示更紧密的组构中心、更好地捕捉由几何形态变化带来的组构模式变化及揭示“不同尺度中心”等优势。由于线段模型以道路中心线为基础,其建模和分析结果更符合城市规划人员对道路的理解,且计算效率更高,因而线段模型已逐渐取代了轴线模型,成为空间句法在城市设计中最主要的量化方法。 在线段模型的实际建立过程中,通常包括建模范围确定、模型绘制和模型校核三大重要环节。确定建模范围时要考虑线段模型的边界效应,由于沿着特定线段的人流和车流主要由线段在更大范围的城市网格中的位置所决定,必须在分析中涵盖足够多的城市网络,以确保研究区域嵌入城市网格之中。在模型绘制工作中,线段模型基于道路路网中心线绘制,且无需考虑道路等级。对线段模型边界效应而言,需要考虑规划区边界与城市建成区的关系,一般以大阻隔作用的路段作为研究边界,其范围应至少包含城市的主要中心城区以及80%左右的城市路网。模型检查则强调对建模后的线段模型的准确度进行评估和校核,在本文的 2.3 节中将着重讨论模型校核工作。

(二)参数应用:基于中心性与穿行性的城市空间分析

在城市设计中,对城市空间节点的中心性 ( 吸引力 ) 与交通组织的穿行性( 通过性 ) 的认识描述能够帮助城市规划师更合理地设计调整城市路网布局和用地性质。在空间句法模型中与此分析对应的重要参数是整合度和穿行度,句法分析往往围绕这两个参数展开。整合度代表空间的中心性效应,能够反映网络中某个空间与其他空间的集聚或离散程度,整合度越高,代表空间越集聚,该空间的中心性与可达性也越强;穿行度代表空间的穿行性效应,反映网络中通过某一节点的最短角度拓扑距离的次数,该参数越高,在实际出行中选择通过该空间的概率也越大。

整合度与城市设计中多尺度的空间结构的表达相关,在以往的城市空间研究中整合度应用较为成熟,但穿行度由于一直无法得到较好的标准化计算,制约了其进一步运用。结合大量的参数实验,希列尔等人于 2012 年提出标准化穿行度(Normalised Angular Choice)的概念,发现穿行度除以总深度(Total Depth) 后,参数与参与计算的路网数量相关性几乎为零,代表着该参数得到了较好的标准化。目前,对标准化穿行度的解读主要分为两大方面:一是将该参数理解成人们在空间中出行收益(穿行度)和出行成本(深度)之比,比值越高,代表空间的效率越高;二是将该参数看作传统穿行度参数的标准化结果。多数学者认同第二种观点。

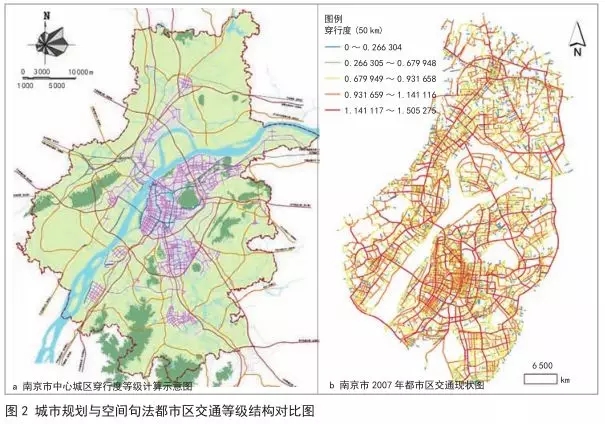

整合度与穿行度在城市设计中的应用对应两个具体问题:一是分析城市空间节点布局的两种方式,即依靠目的性交通流还是依靠通过性交通流,这个问题与城市形态布局和用地规划中的节点类型、业态布局的空间差异性分析相关。二是涉及不同尺度城市空间布局的等级与层次。在空间句法中,不同尺度的整合度与穿行度往往用于描述城市不同尺度空间联系下的中心性和穿行性效应,如高等级城市节点具有较高的整合度与穿行度。因此,整合度往往可用于城市空间结构识别、城市功能区划分、城市功能节点服务半径判定和道路可达性分析等方面,穿行度则主要用于城市路网交通流量分析与评价。在用地规划中,两个参数皆可以用于识别商业区等特色城市功能区(图2)。

(三)模型校核:空间句法模型校验与可信度评价

空间句法模型校核通常是指基于统计学手段,通过交通流量等变量,评价句法模型对城市建成区域功能节点及交通组织等空间描述的准确性,并寻找适合的搜索半径。句法模型校核建立在句法理论的基础上,即空间本体是否表达了空间的形式,或空间组构是否体现了空间的功能。在现状线段模型构建之后,模型计算的指标体系所表达的空间形式和功能,与现状实际的城市人流活动及商业集聚形态是否具有空间上的一致性?如果这个一致性具有相当的相关性指标,则可以认为句法模型准确地表达了现状,该模型便实现了模型校核,基于该模型的分析便具有可验证的合理性和有效性。在国内研究中,段进强调了在城市设计中模型校核对于后续分析的重要性,伍敏等人在空间句法的分析中把每个城市看成独立且独特的对象,认为以前的经验与规律未必适应特定的城市。

模型校核的技术实践是空间句法进一步运用在城市设计中的难点,以往空间句法模型的检测与校核工作主要使用交通流量和空间句法参数之间的线性拟合优度,但受制于获取数据的成本问题,这种方法在数据获取上存在一定的难度。基于当前大数据应用于城市分析的趋势,本文提出使用城市兴趣点(Point of Interest,简称“POI”)进行模型校核 ( 图 3)。POI � |

[返回] |

|

|

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号