发出中国声音。

目前我国有影响力的智库主要集聚在北京、上海等城市,区域分布不平衡,专业化智库发展稍弱。在发展上,也面临着前瞻性和时效性不足,缺乏合理的人才构成和内部分工,难以形成有效的政府、社会和国际影响力等问题。

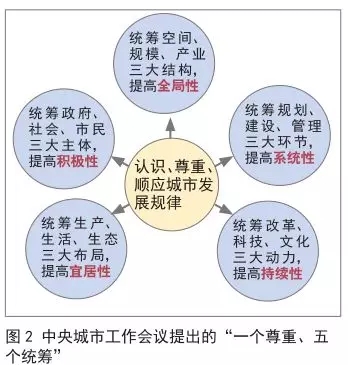

随着以土地空间的扩张来实现高速的经济增长与快速的城镇化这一“增长主义”城市发展模式的终结,以及中央城市工作会议的召开,我国城市发展已经进入新的发展时期,贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,尊重城市发展规律,坚持“五个统筹”成为新时期城市发展的原则(图2),也是城市规划行业转型的方向。特别是在市场化进程中,随着事业单位转企改制的持续推进,规划设计机构传统的业务模式已不能适应新时代治国理政的发展要求,我国部分规划设计机构已开始进行转型探索。在2013年全国规划院院长会议中,各方代表对规划设计单位体制改革与规划事业发展进行了深入探讨并达成了共识,认为改革是推动规划设计院可持续发展的源动力,规划设计院的改革应当以“四个有利于”(有利于城乡规划事业发展、有利于履行公益职责、有利于提高服务能力和有利于稳定人才队伍)为原则,积极、稳妥地推进。规划设计院作为服务国家和城市发展公共政策的单位,在建设中国特色新型智库的背景下,应积极主动地适应这种形式和要求。

二 规划设计院转型与建设智库面临的挑战

我国规划设计院面对的智库转型的挑战主要表现在两个方面,一是规划思维与方法上的挑战,二是规划设计院运作机制上的挑战。

(一)规划思维与方法面临挑战

1.规划对社会及人的发展缺乏深入关注

城市规划从计划经济时代附属于国民经济计划,到改革开放初期综合统筹城市建设管理各项工作,发展至今已经成为政府调控城市空间资源、指导城乡发展与建设、维护社会公平、保障公共安全和公众利益的重要公共政策之一。规划的内容已不仅仅停留在空间部署方面,2005 版《城市规划编制办法》就明确提出“编制城市规划,应当考虑人民群众需要,改善人居环境,方便群众生活,充分关注中低收入人群,扶助弱势群体,维护社会稳定和公共安全”。但规划编制目前仍存在“重空间、轻经济社会”的发展倾向,通过构建完善的城市空间增长来实现城市的“以土地换资本”,民生性和公益性的规划内容仍不突出、系统性不足,相比智库缺乏社会学研究基础,缺乏对社会及人的发展的深入关注。2017 年 2 月习总书记在考察北京城市规划建设时提出“城市规划建设做得好不好,最终要以人民群众满意度来衡量,要坚持人民城市为人民,以北京市民最关心的问题为导向”,未来在“以人民为中心”的时代大背景下,城市规划面临着从人民出发、自下而上主体思维转换的挑战。

2.规划体现的计划经济思维难以适应市场经济的发展

计划经济思维下的城市规划对市场多变需求的适应能力弱,对用地功能、公共设施及基础设施布局要求过细,且调整程序复杂、周期过长,在规划实施的弹性和适应性方面体现出不适应性。目前城市规划正处于改革探索阶段,2016 年《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出“城市规划在城市发展中起着战略引领和刚性控制的重要作用”,城市规划的弹性传导与刚性管控仍有待进一步深化探索,才能在市场经济的快速发展中做出及时和有效的决策。

3.规划方法体系与数据信息系统建设不足

国外智库强调基于严谨的学术研究得出科学可信的结论,重视科学研究方法的使用和开发,如兰德公司首创了许多独特的研究方法和模型,包括德尔菲法 (Delphi)、模型和预测(Modeling and Forecasting)、博弈论 (Gaming)、系统分析法 (System Analysis Method)、组合分析工具(Portfolio Analysis Tool)、探索性建模(Exploratory Modeling)、离散选择模型(Discrete Choice Modelling)、健全性决策(Robust Decision-making)及长期政策分析(Long-term Policy Analysis)等预测方法与模型。而我国城市规划一直以来更加注重经验的积累,缺乏对科学方法的探索和数据信息系统的建设。中央城市工作会议提出“要在规划理念和方法上不断创新,增强规划科学性、指导性”,同时即将到来的大数据时代,也将要求规划行业从技术上实现突破,以海量化的数据提高规划编制、实施与管理的科学性。

4.成果的政策化表�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号