发挥了较强的作用;如果两者不相符合,则探讨除空间因素外影响活力中心形成的原因。其次,研究以人流量密集的区域代表空间的活力中心,假设滨水空间、节点 ( 广场 ) 空间代表大研古城中的环境活力点,将两者的分布进行比对,以人流量的活跃和不活跃予以分类,以空间句法变量对活跃或不活跃的滨水、节点空间进行评价,探讨影响它们成为活力中心的原因。最后,研究对四方街人流密集区域的局部不均衡性进行探讨,以四方街各街道的人流量代表空间活力分布,各街道的局部整合度与选择度代表交通条件,各观测点在视线分析中的可视度代表微观环境因素,并计算它们的相关性。根据计算结果寻找与人流量相关系数高的因素及所需满足的条件,探索交通条件和环境因素影响小区域人流分布的规律。

二 大研古城公共空间活力分布不均衡情况分析

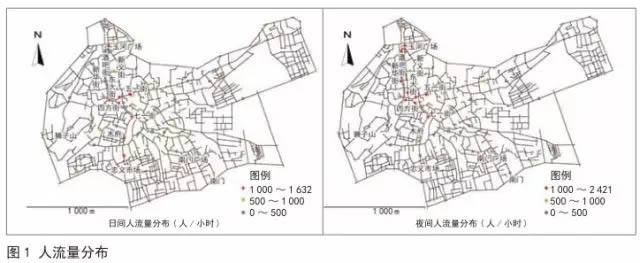

(一)大研古城尺度的人流量分布

以反映公共空间活力的客观指标人流量来做初步判断,大研古城公共空间的活力分布表现出以下特征:①空间分布不均衡。人流量大的街巷集中在北部入口玉河广场至四方街及其周边的街道上,由此核心至外围人流量递减。大研古城外围及南部人流量大的区域位于木府周边、忠义市场和白龙文化广场。②昼夜街巷活力不均衡。日间人流量在1000 人 / 小时以上的路段分布于玉河广场、四方街周边、东大街、五一街、七一街、南部木府及忠义市场。夜间人流主要分布在玉河广场、新华街、酒吧街、四方街周边、五一街和七一街。昼夜街巷人流密度差异主要表现为夜间四方街西北部、北部和东部人流密度增加;西侧狮子山昼夜的人流量均较低,但夜间的人流量下降;南部昼夜的人流量相差不大,但是木府周边、忠义市场的日间人流密集,夜间人流量却减少(图1)。

(二)集成核与活力中心

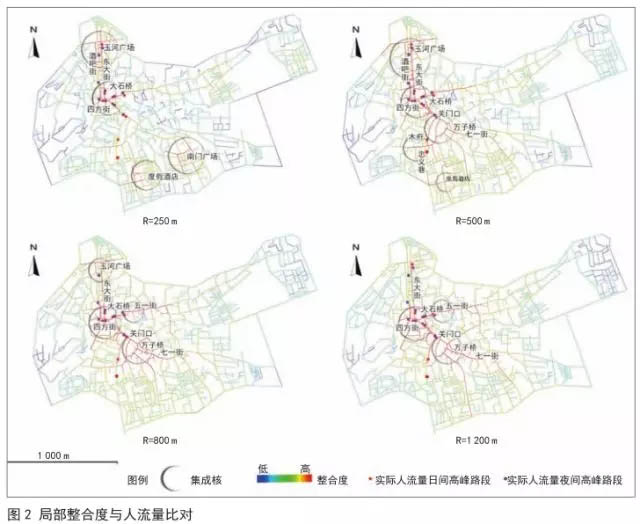

研究将线段分析获得的各出行范围下的理论活力中心与实际的人流密集中心进行比对。在空间句法分析中,线段模型可将大研古城中街巷关系的转角及米制距离考虑在内,运用线段角度分析,研究不同出行范围内街巷的整合度与选择度。局部整合度越高,表示在某一出行半径内,该空间单元可达性较高;局部选择度越高,表示该空间单元的可通过性较高,而高选择度和高整合度集中的区域就是空间的集成核,理论上有可能形成区域活力中心或次中心。一般认为出行半径在 1200m 以下时人们以步行为主,因此研究分别以250m( 步行 2 ~ 3 分钟 )、500m( 步行 5 ~ 8 分钟 )、800m( 步行 10 ~ 12分钟 )、1200 m( 步行 15 ~ 20 分钟 )的步行距离为半径对大研古城步行区域进行线段分析。

(1)整合度分析。

整合度表达了可达性,或者说目标性,从侧面揭示了大研古城街巷的活力。大研古城以四方街为核心,向北至北部入口玉河广场,向南至关门口、万子桥和七一街,向东通过大石桥、五一街,均为整合度较高的街巷,也是大研古城的骨架。狮子山阻断了大研古城西侧的交通联系,狮子山内部街巷密度低,整合度低,而目前大研古城东侧的在建项目影响了古城东侧的交通。

如图2所示,人流量密集点的不均衡分布与集成核的分布大体一致。其中,当出行半径为250m时,4个集成核为玉河广场、四方街、南门广场以及大研古城西南角的度假酒店;随着活动范围扩大,当出行半径为500m和800m时,由整合度分析所得到的集成核与实际人流量呈现出的大研古城核心和次级核心最吻合;当出行半径为500m时,增加了关门口至万子桥、木府至忠义巷2个集成核,南门广场的整合度降低;当出行半径为800m时,4个集成核已距离四方街较近;当出行半径为1200m时,玉河广场的整合度较低,而大研古城外围车行道的整合度上升。

整合度与实际人流量密集点差异较大的区域出现在大研古城南部。当出行半径为250m时,大研古城南部的度假酒店和南门广场都显示出微弱的次级中心特征,但实际人流量较少,还未形成活力中心。当出行半径为500m时,木府和忠义巷西侧出现集成核,与实际人流量的高峰路段发生偏离。此外,酒吧街仅在夜间体现出其活力中心的人流活动和经济活动,这与酒吧行业的营业时间有较大关系。

(2)选择度分析。

选择度代表街巷的穿行性。如图 3所示,随着出行半径的增加,大研古城内部选择度较高的街巷集中在四方街及其北、东、东S�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号