如,上海市规划和国土资源管理局从2016年开始推出的“行走上海 —社区微更新计划”通过适当放权、“自下而上”推动实施的“上下结合”模式,让上海这座城市始终保有温度 ① ,使规划成为政府精细治理、提升城市品质、激发社会活力和实现包容性增长的重要手段。

(三)微易行动是总体规划体现人民性的重要途径

总体规划作为城市治理的一项重要公共政策,必须要考虑诸如人口、土地、交通、安全和风险管理等涉及城市底线性质的问题。为解决这些“突出大问题”而实施的重大行动是保证城市有序运转、人民美好生活的基本前提。但在底线之上,城市还要有“高线”,如人文性、亲和力、艺术感和幸福感,这些“高线”的载体是一些“不那么突出的小问题”,而这些“小问题”和老百姓的日常生活息息相关,处理好就会直接提高老百姓的获得感,处理不好则会降低规划在人民心中的地位。

同时,如果处理不好与市民切身利益相关的规划行为,产生一些不和谐的群体事件,可能会降低城市的品质和吸引力。因此,在存量规划时代的新常态下,如何引导社会广泛参与微易的规划行动,从而积极回应人民群众的合理诉求,不仅是城市政府应当直面的重大战略问题,还是城市规划回归人民性的重要途径。诚如大卫·哈维在《叛逆的城市》一书中所述,城市权利不仅仅是指人民拥有进入城市的权利,还指人民拥有改造城市的权利。从这个意义出发,积少成多、积微成巨,微易行动恰恰能够成为总体规划的重大战略。

三 尝试与探索:微易行动在汕头总体规划中的体现

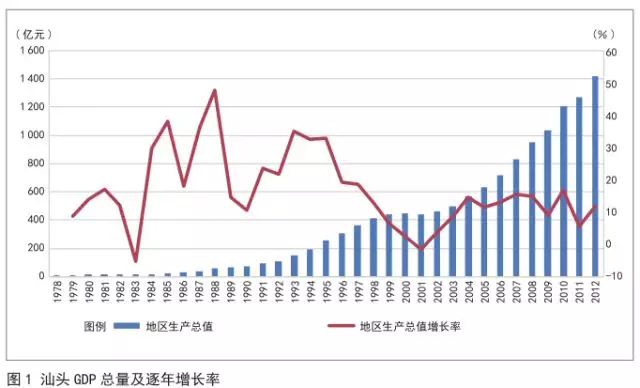

汕头是改革开放后我国最早成立的4 个经济特区之一,不同于深圳依托香港、珠海依托澳门、厦门依托台湾的地缘优势,设立汕头特区的初衷是为了发挥汕头作为著名侨乡的优势,通过侨乡资源来带动经济发展。作为改革开放政策的最早受益者,在特区成立的最初20年,通过吸引港澳及东南亚的潮汕华侨资本,汕头经历了较快的经济增长。但从 20 世纪 90 年代中后期开始,汕头的经济增长明显落后于国内其他地区,2006 年之后经济总量更是一直排在 4个特区的末尾(图1)。缓慢的经济增长让汕头整个城市的问题暴露无遗,从经济到城乡功能、设施、空间品质和政府治理等均面临着各种各样的问题。更为关键的是,为解决这些问题所采取的适应增量扩张型的大拆大建做法,非但没有发挥作用,反而进一步加剧了问题的严重性,局部发展总是以生态、秩序、人文和资源等为代价,社会之间的不信任 ( 尤其是对政府的不信任 ) 也不断增长,进入负性循环。总体上,较之于我国其他地区,汕头有落入“中等发展陷阱”的风险。

(一) 汕头的城市个性与微易行动的必要性

之所以在汕头总体规划中提出并强调微易行动,是由汕头的3个特殊性决定的:①潮汕文化与营商传统使得汕头市民高度重视个体权利和利益。作为著名侨乡,潮汕地区一直有“三个潮汕”的说法,即潮汕人口总量的1/3在海外,1/3 在国内其他城市,留在本地的只占1/3。在外出闯荡和营商环境中,潮汕人对维护个人正当利益极为重视,他们有很强的权利意识,重视个人权益,这在一定程度上形成了我国少见的“小政府大社会”状态。汕头总体规划如果延续传统的“大政府”做法,忽视回应本地居民的真实诉求,最终的结果只能是“墙上挂挂”。②政府公共财力薄弱,实施重大行动的能力相对不足。由于经济增速缓慢,政府手中可支配的财政极为有限,基本上就是“吃饭财政”,结果导致城乡发展欠账较多,支撑城乡空间骨架的交通、生态和基础设施等重大行动被长期搁置,出现“十年未修一公里高速公路”“练江污染已经触及人民安全生活的底线”等问题。③宗族观念、强自组织性使得城乡产权关系错综复杂,城乡建设的推进阻碍重重。财政有限、产权复杂和高度重视个体权利等约束条件都要求政府急需通过精打细算、切实有效的行动来改善城乡面貌,回应人民需求,而不是“一再许诺,城市却持续定格”。

(二)汕头总体规划框架:结构战略蓝图+有限精准行动

汕头的特殊性不但意味着传统总体规划的“失效”,而且在一定程度上反映的是现代性的失败和我国公民社会的崛起。长期以来,用一种“标准现代化”的发展路径来要求汕头改变,完全忽视了汕头社会和城乡发展的有机性,结果是持续不断的冲突和矛盾,发展也一再“定格”。汕头必须转型,但如何转型?这是汕头总体规划首先要解决的重大战略问题。汕头总体规划为汕头定制的发展模式是“根植性发展、精致型开发、包容性增长”,这一发展模式得到了汕头本地人及海外潮汕人的高度认可。围绕结构战略蓝图,汕头总体规划制定了系统、具体的有限精准行动框架:从全市“一盘棋”统筹发展的角度出发,紧紧围绕“核心结构”实施的重大行动、强制预控行动。其中,核心结构包括核S�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号