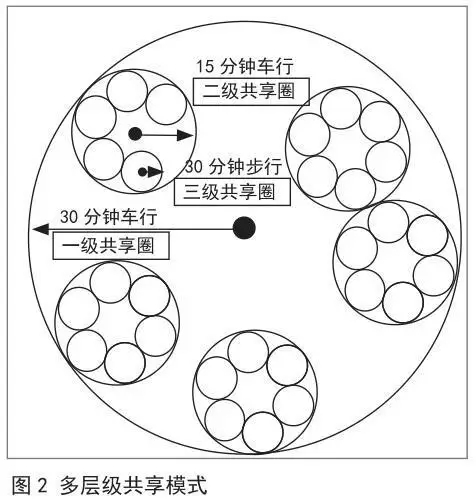

会生活圈。以需求为导向的生活圈理论将时间作为消耗成本,根据各类设施的使用频次进行分类,形成服务圈层,实现多级设施共享。

2.中心地理论

克里斯·泰勒通过大量的实证研究发现,农村地区市场中心及服务范围在职能、规模和空间形态上的分布具有规律性,而中心的分布会受市场、交通、行政、人口和自然条件等多种因素的影响,中心的等级越高,所提供商品的服务数量和种类越多。根据中心地理论,在配置村镇公共服务设施中心时,并不宜单纯以传统中心镇、一般镇、中心村和一般村进行划分,行政体系虽对中心的形成影响较大,但并非唯一影响因子,还应该因地制宜,通过深入调研,判断全面的影响因子,准确选择服务中心的位置。

(二)村镇公共服务设施协同共享配置的内涵

1.统筹供给协同

所谓“协同”,即通过协调、协作,实现城乡空间、资源、功能的整合、互补和共赢 。自组织理论的分支 —协同学提出系统之间的合作能够产生优于各自为政的宏观效益,形成“1+1> 2”的协同效应。一般来说,镇、村地区均各有公共服务设施配置标准,且准则较为“僵硬”,配置依据单一。因此,应综合考虑镇、村的公共服务设施供给内容,将居民使用频率相对较低但又必不可少的设施设置在人口相对稠密、可达性较高的村镇,在集约化使用设施的同时达到设施的门槛人口要求,提高设施服务质量,在节约成本的前提下实现城镇发展与农村公共服务的动态平衡。

2.辩证理解均等化,加强共享

城乡统筹并非单纯将资源大举转移到农村,而是在梳理城乡关系的前提下优化城乡资源配置,促进协调发展,缩小城乡差距。均等化并非平均主义,而是指全民都能享受到高水平的公共服务,且机会的均等优于地理布局的均等。目前农村地区普遍存在设施营建资金不足、人口大量流出、两极化现象严重及土地利用破碎化等问题,村镇公共服务设施建设缺乏维护费用,成为烂尾项目、面子工程。为减少资源浪费,应在不影响可达性的基础上实施公共服务设施的集约化配置,降低管理成本,扩大服务范围,提高服务水平。随着我国经济的飞速发展,村镇公路系统日益完善,各居民点之间的连通度大大增强,为公共服务设施的共享提供了可行性和便捷性。共享机制的建立将有利于镇、村间功能的配合与互补、资源的合理分配和最优化布局、设施服务质量的提升。

(三)村镇公共服务设施协同共享配置的模式

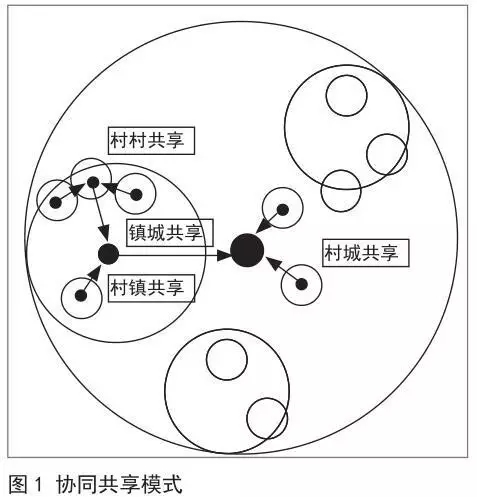

1.协同共享模式

(1) 村村共享。在地势较为平坦、经济环境较好的地区,农村居民点分布较密集,村与村之间的步行距离较短,各村居民的文化习俗、生活习惯接近,有较多的日常交流,对设施的需求趋同。针对这种情况,没有必要按照村规划或农村居民点规划那样机械地均等布点,而是可以考虑将多村集中设置。

(2)村镇共享。一般情况下,由于镇区的公共服务设施 (如教育医疗服务设施 )质量高于周边农村居民点同类型的设施,居民往往会选择使用镇区的公共服务设施。为了避免同类型设施的浪费,可将这类镇、村划分在一个共享圈内。

(3) 村城共享。城区边缘农村居民点的居民可通过便捷的交通到城中使用公共服务设施,故可将这类城、村划分在一个共享圈内(图1)。

2.多层级共享模式

高级共享圈需向低级共享圈的居民开放共享设施,因而在设施建设规模和服务水平上除考虑服务本区域的居民外,还要将低级共享圈的人口及需求考虑在内。共享圈的级别由居民对设施的心理时间距离决定,心理时间距离越大,共享圈的级别越高,服务范围越广。依托不同大小的服务范围,实现层层共享,从而满足居民多层次的需求( 图 2)。

(四)村镇公共服务设施协同共享的规划配置方法

首先,根据对产业分布、民俗习惯和居民意愿等的调研,对原有公共服务设施的配置内容进行调整,并根据需求程度进行分级;其次,对影响空间布局的重要因子(地形、交通、人口、经济、城镇体系和灾害 ) 权重进行叠加,划分农村居民点的服务等级;最后,将配置内容与不同等级的服务中心对应,�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号