一直以来,学界对收缩城市在认识上的纷争主要集中于以下两个问题:一是如何准确地定义收缩城市;二是除人口减少外,收缩城市还有什么共性特征。

从最新的研究结论看,尽管对上述问题尚未取得统一的答案,但大趋势已逐渐明朗。首先,收缩城市应当经历较长时间且较大规模的人口收缩,其收缩主要指的是城市化地区的人口减少。其次,收缩城市的人口收缩一般以人口净流出为主,以人口的死亡率超过出生率为辅。而导致人口净流出的原因主要有两个:一是全球与地方的经济危机,如全球性的金融危机、产能过剩与地方性的资源枯竭及比较优势降低;二是政治、经济等社会制度的变迁,如后社会主义、后福特主义及逆城市化的兴起。最后,收缩城市往往是区域性危机在个体城市上的突出表现,绝大多数的收缩城市位于收缩的区域之中。

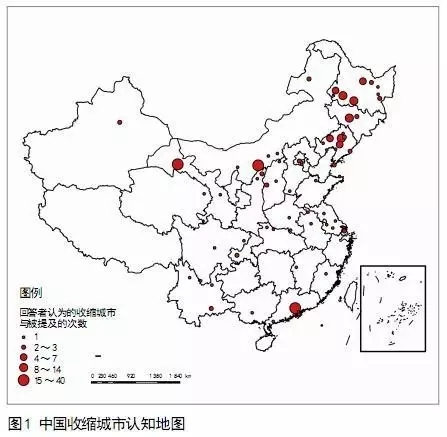

为了掌握目前国内研究者对收缩城市的认知情况,笔者通过“问卷星”在互联网平台上开展了“中国收缩城市研究基本态势调查”。截至本文撰稿时,共获得522份有效答卷。从回答者的专业背景看,城乡规划学(206人)、地理学(101人)和建筑学(48人)占了主要的比重,职业上以高校学生(191人)、设计师(101人)和高校教师(79人)为主。在指出中国典型收缩城市这一问题中,反馈意见共提到71个城市,笔者据此绘制了中国收缩城市认知地图(图1),发现收缩城市的集聚区为东北地区而非已有研究中识别出来的中西部地区 。

近年来,东北地区因经济衰退与人口流失已成为各界关注的焦点,甚至有学者类比美国,将其称为中国的“锈带地区” 。目前,资源萎缩、环境污染与社会不稳定等问题已成为“东北现象”,正困扰着该地区的发展。尽管自2003年中共中央、国务院提出东北振兴计划以来,国家已给予东北较多的政策优惠,但根深蒂固的保守主义与严重的腐败问题制约了改革的动力。此外,东北亚地区复杂与不稳定的地缘政治格局也在跨国合作、区域发展政策等方面限制了中国东北地区的发展。

当前中国尚处于城镇化高速增长期,因此本文推断收缩城市在中国还是一种较为罕见的现象。在对中国收缩城市共性特征的判定上,有学者认为中国的收缩城市可能以资源开采型城市为主。根据2013年国务院颁布的《全国资源型城市可持续发展规划(2013—2020)》,东北共有37个不同行政级别的资源型城市,其中衰退型资源城市19个,是全国衰退型资源城市占比最高的地区。从国际经验看,资源型收缩城市往往有以下几种成因:一是由于生产技术的提高,资源型企业通过使用机械化程度更高的生产设备来大幅削减生产部门员工;二是由于资源枯竭导致资源型企业的大规模裁员;三是受全球化的影响,如全球性大宗商品行情的长期疲软导致资源型城市的经济危机,而品相更高、劳动力成本更低、区位条件更好的新兴资源型城市不断加入全球性生产网络,也导致原有部分资源型城市的比较优势降低。

三 东北地区收缩城市的识别与分析

(一) 东北地区收缩城市的识别

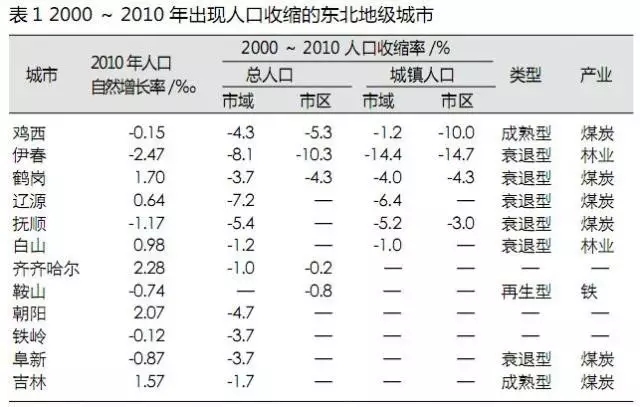

长期以来,地理空间上的“城市”与行政区划上的“城市”不对等一直困扰着中国的城市研究,也给界定收缩城市带来了很大困扰。目前,国内的研究一般只是采用行政区划内常住人口的变动来衡量城市是否收缩。然而,这种方法在研究城镇化率较低的地区时,可能会将一些因农村人口异地城镇化导致总人口下降的城市判定为“收缩城市”。本文将常住人口与城镇人口的变动同时纳入到对东北地区收缩城市的考量中(表1),结果显示,对比上述调查,两者差异显著,大庆、沈阳等在调查中被提及较多的城市无论在哪一个标准下均没有出现人口的收缩,但伊春、鸡西和阜新等城市在一个或多个标准下出现了人口的收缩。

如果以“城市化地区的人口收缩”作为评判收缩城市的标准 ,或者根据西方城市行政边界内基本为城市化地区的事实看,本文提出的市域总人口、市域城镇人口、市区总人口、市区城镇人口这四种标准中,只有市区城镇人口的收缩才比较契合国际上的收缩城市特点。以此来看,东北地区的地级城市中,只有鸡西、伊春、鹤岗和抚顺可以被认为是收缩城市。所以,对比美国的“锈带地区”,目前收缩城市在东北地区并不是一种非常普遍的现象。此外,诚如上述推测,资源型城市,尤其是资源枯竭型城市是东北地区收缩城市最主要的共性特征。

(二)东北地区收缩城市的成因分析

1&

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号