”并不仅仅是经济和环境政策,还包括“区域平衡”“社会公平”“消除贫困”等社会目标,关注于利用转移支付和政策引导等工具,对承担资源和生态功能的欠发达地区及人群进行补贴,平衡发达国家和欠发达国家、发达地区和欠发达地区、城市和乡村的关系。

(二)国内情景

在我国,随着经济发展和城镇建设区域差距的拉开,城市发展的区域异化特征逐渐明显。在“绿色转型”的大趋势下,我国面对的是经济基础、发展阶段、动力和危机各异的城市个案,其转型的动力、思路和举措也就各不相同:

(1)北京、上海、江苏、广东、浙江及山东等地在经历经济发展起步和高速增长期之后,均形成了较雄厚的经济基础,城镇化水平高,且基础设施建设完备,在经济降速时期,开始主动进行经济和产业结构调整。例如,北京针对环境问题发展高收益、低能耗的绿色战略性“高精尖”产业,以生产性服务业推动“绿色经济”发展。

(2)东北老工业区当前的经济发展过于依靠投资拉动增长,消费和出口的拉动作用偏弱,经济转型压力最明显。例如,受能源工业负增长等因素影响,黑龙江省自2014年以来经济增速回落,其能源产业占经济结构的比重过高,一些领域产能过剩,地方工业企业在全球层面上的竞争力不强。

(3)中西部地区经过新一轮的投资拉动和资源型经济发展后,由于经济下行导致资源需求不足,持续投资拉动出现乏力,“难保增长、难找热点”成为关键问题。例如,湖南省是人口输入大省,2000~2010年得益于人口红利释放,在人口大量外流后,主要城市人口仍然获得增长。但未来十年,其总人口增速将放缓,劳动人口开始衰减,面临“人口收缩”的严峻挑战。

二 “紧 + 缩”发展的城镇化路径

在上述外因和内因的共同作用下,我国不同区域、基础及背景的城市需要拟定符合自身条件的“绿色转型”发展战略,其中城镇化路径的选择是决定城市是否可持续的关键。UNEP曾指出,可持续的城镇化应当符合以下要求:①寻找合适的城市规模大小和结构形态,以节约土地、降低能耗和鼓励公共交通;②培育创新环境,以集中的城市生活方式激发知识和技术的交流合作,从而实现“绿色创新”;③综合协调城市要素,创造物质循环的城市经济和环境敏感的城市开发,体现智慧的城市管理。基于此,新常态下我国的城市发展也必须在遵循绿色发展路径和体现国家生态文明的大方向上,寻求差异化的具体实现路径。

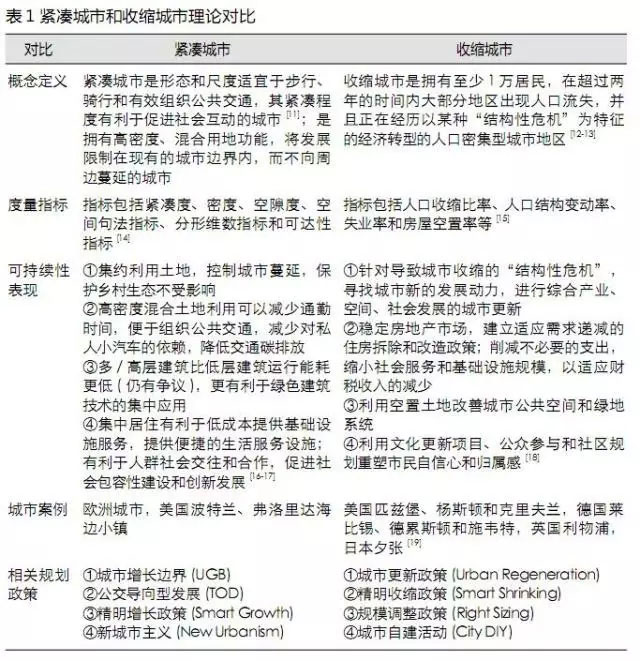

体现“绿色经济”发展思想,并能符合我国新常态特征的城市发展理论有两个,即紧凑城市和收缩城市。前者侧重在城市增长动力强劲的阶段,主动地选择集约、紧凑、高密度和混合的土地利用模式,以最小的能源和资源消耗实现城市的可持续发展。后者则针对丧失增长动力的人口衰减型城市,主张放弃“必需增长”的发展观念并制定“适度收缩”的城市规划政策,实现城市在慢增长或逆增长情景下的可持续发展。由于具体阐述紧凑城市和收缩城市理论的文献丰富,本文不再赘述,两种理论核心内容的对比如表 1 所示。

三 国内典型案例分析

本文以深圳和阜新这两个城市发展样本来分析在“紧凑”与“收缩”发展情景下的城镇化特征及规划政策应对条件。从它们的转型历程可以看出,在“绿色经济”发展的新理念下,“紧/缩”发展的城市在力图突破传统模式并维系经济增长时所面对的坎坷与希望。

(一)案例一:深圳的“紧凑发展”

深圳是一个处于快速成长期的年轻城市,其不但拥有旺盛的经济增长动力(图1),而且城市功能还亟待健全和完善。深圳的城市转型,并非是因城市进入经济衰退期后发展动力不足而造成的,而是由持续增长的旺盛需求与资源供给严重有限的尖锐矛盾所导致的。在“行政扩区”的诉求被国务院否定之后,深圳只能放弃过去“追速度、拼规模、耗资源、求扩张”的老路,重新认识和评估城市有限的资源,以新的资源观探寻可持续发展。然而,实现经济增长、社会和谐、生态保护及功能提升等城市发展目标并没有改变,“目标不降低,任务没减少,指标还提高,但资源条件改变”是编制《深圳市城市总体规划(2010—2020)》所面临的艰巨挑战。经过主动转变发展思路(表2),深圳最终形成了以“紧凑发展”为核心理念的新版城市总体规划:

(1)通过低效用地再开发实现产业升级、经济持续增长。利用规划手段对被低层次产业占据的区位良好、配套<�

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号