| 【PR】棚户区改造与历史街区保护双向选择模式 —以南昌绳金塔历史街区为例 |

| 规划师杂志社 2016-09-14 10:07:42 |

| |

ploadFile/201691410207876.jpg">

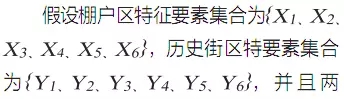

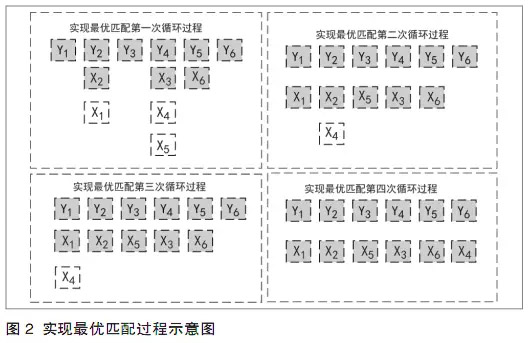

3 实现最优匹配

4 双向选择模式的作用机制

双向选择模式既是实现棚户区改造与历史街区保护合作共赢的重要方法,也是解决二元主体的矛盾问题的重要技术路径。双向选择模式作为规划学科与管理学科交叉的结果,为城市规划提供了科学、量化的分析方法。

从核心思想来讲,双向选择模式能够解决二元主体的矛盾问题,为二元主体的协同共赢发展提供方法与思路。同时,双向选择模式将各个主体细分为要素,剖解宏观的矛盾,为寻找二元主体的矛盾症结提供方法。

从作用对象来讲,双向选择模式作用对象是小的特征要素,区别于庞大复杂的项目主题,细化分解的要素更能清晰直接地发现问题的关键。从小问题着手,由小到大地逐一解决,以分析的观点解决问题。

从技术路径来讲,双向选择模式为科学、量化地解析矛盾问题提供了技术路径。通过选取各研究主体的特征要素,进行评价分级,通过延缓接受算法的自愿匹配方法,减少规划师对于矛盾问题判断的模糊性。

总的来说,双向选择模式从解析的角度出发,科学、量化地分析矛盾问题,实现棚户区改造与历史街区保护二元主体的共赢发展。双向选择模式从小处着手,强调分析,从核心思想、作用对象、技术路径和实现结果等方面为规划提供更为科学定量的分析,有效地指导了棚户区改造与历史街区保护的协同发展。

南昌绳金塔历史街区实证研究

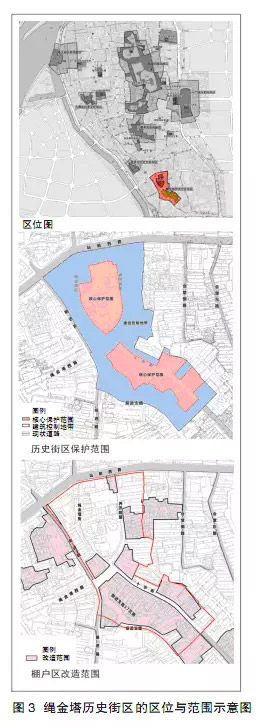

绳金塔历史街区位于南昌市西湖区,向西与抚河相望,向东距南昌火车站仅2km,为南昌市现存的三大历史街区之一,正好处于南昌市西湖区棚户区改造范围内(图3)。江西省住房和城乡建设厅按照《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》,对棚户区改造范围内的历史文化街区、历史建筑和不可移动文物点尽可能做到原址保护、不拆少搬。

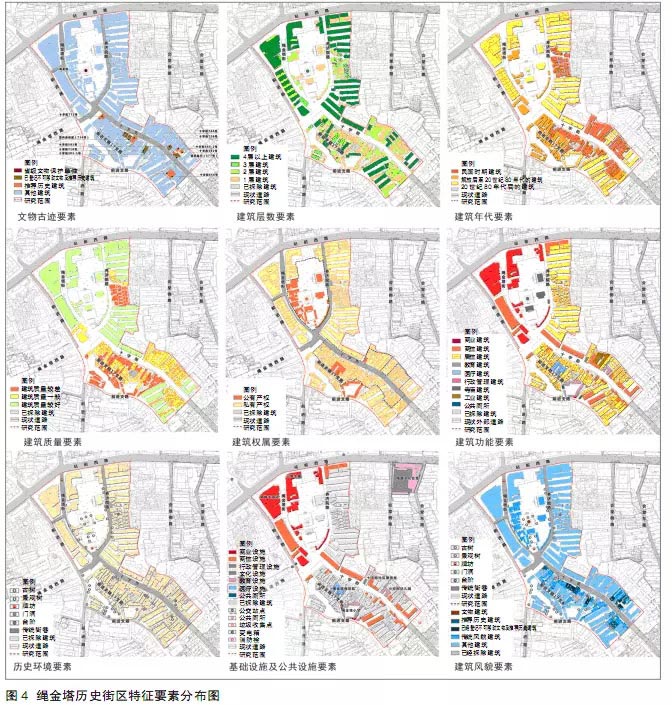

研究发现,街区内棚户区与历史街区各项特征要素丰富。现状建筑面积约为29.74万平方米。片区建筑功能较复杂,以居住、商业和景区为主要功能,商住建筑主要分布于十字街两侧,商业建筑主要分布于绳金塔街两侧及基地北侧靠近站前西路的位置。建筑功能分为居住建筑(约占53.69%)、商业建筑(约占19.17%)、商住建筑(约占18.01% )、寺庙建筑 ( 约占 2.45% )、医疗建筑(约占1.94%)、教育建筑(约占2.47%)和其他建筑(约占2.27%)。街区建筑质量主要分为4种情况:质量较好(约占53.06%)、质量一般(约占29.05% )、质量较差 ( 约占 16.83% )和部分已拆除建筑(约占1.06%)。建筑根据年代主要分为民国和民国以前建筑( 约占 21.77% )、解放后至 20 世纪 80年代建筑 ( 约占 16.20% )、20 世纪 80年代后建筑(约占62.03%)。街区北部绳金塔街和养济院路两侧多为4层以上建筑,绳金塔历史街区北入口分布有高层建筑,养济院路东侧集中有少量1~3 层建筑群。

现存有4 条传统街巷、1处省级文物保护单位、7处已登记的不可移动文物、12处推荐历史建筑(其中,5 处为已登记不可移动文物)、10 处传统风貌建筑。现有6处已登记的江西省非物质文化遗产与街区具有密切关系。街区内还有多处具有历史意义和传统特色的典型环境景观要素,包括3株古树、3处门洞和 2 处牌坊 ( 图 4)。

1. 绳金塔历史街区双向选择匹配过程

经过同样的匹配过程,研究得出街区空间特征要素的匹配结果(表5)。结果显示:①街区区位优势突出,周边开发改造较多导致环境原真度一般;②街区整体的风貌与整体的环境卫生呈正相关关系,风貌留存少,环境卫生差;③房屋建筑层数以1~2层为主,直接影响街区主要街巷界面的连续性与层次感;④平房建筑密度超过� |

[返回] |

|

|

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

首页 >

电子刊物 >

文章分享 >

桂公网安备 45010302000195号

桂公网安备 45010302000195号